Nos últimos tempos, vem me ocorrendo essa necessidade inexplicável de retratações ambíguas, e é um tipo de processo um pouco angustiante, mas satisfatório. Justiça seja feita. Se em primeiro lugar veio um

texto baita elogioso sobre Thor, chegou a vez de pensar novamente

em Superman. Este texto já estava planejado, mas vem a calhar, já que não vale a pena ficar pensando no Super apenas como um fetiche cultural do bully ou do escoteiro. Partindo do mesmo Grant Morrison de quem parti em “

Superbully Americano”, a ideia é trazer uma visão espelhada, em tudo um negativo da outra, da primeira apresentada.

Eu já vinha lendo a HQ All-star Superman antes mesmo de começar a ler o Superman crônicas, que inspirou o texto “Superbully americano”. Escrever sobre Superman já era um interesse de longa data. Acho que, nessa altura de vida e dos nossos tempos, cabe pensar um pouco num dilema difícil, que acompanha as pessoas no presente. Que tipo de homem deve-se querer ser? Deve-se avançar até o limite de sua própria potencialidade e produtividade, buscando superar sempre as próprias condições de atuação no mundo? Ou deve-se conformar com nossa condição limitada, mortal e modesta, tornando-se o homem comum uma carapuça confiável e justa, dentro da condição de cada um em alcançar a própria felicidade?

Acredito que o mito de Superman tem a ver com isso. Usei, portanto, a minissérie

All-star Superman (publicada em 2007 pela Panini sob título

Grandes astros Superman), cultuada parceria do escocês Grant Morrison com o célebre ilustrador Frank Quitely (publicada originalmente entre 2005 e 2008), para ao mesmo tempo instigar este tipo de questão mais filosófica sobre Superman e testar a leitura de uma HQ mais longa no Iphone, procurando pensar também na mudança de

input na recepção da leitura dos quadrinhos que este tipo de gadget proporciona.

Uma tarefa, portanto, que resume certo grau de imaterialidade e eternidade (“

buscar os aspectos quintessenciais da mitologia do Superman”, parafraseando Morrison) com a fortuita mudança de suporte para os quadrinhos, que pode ser bem passageira e sugere volatilidade (ler pelo Icomics no Ipad ou pelo

CDisplay já é diferente, e não sabemos qual(is) modelo(s) de leitura digital pode permanecer). Vou dividir este texto, então, em pequenos blocos alternando comentários pontuais sobre

All-star Superman em si e outros processando as sacadas que a dinâmica para quadrinhos que o app da DC para Iphone (que é idêntico ao da Marvel) me proporcionou. Espero que gostem da leitura.

|

| "Não tem jeito fácil de dizer isso, então vou dizer logo!" |

1 –

Supercâncer: Para os que não conhecem,

All-star Superman foi um segundo lançamento desta série

All-star, que buscava resgatar, fora da cronologia “oficial” da DC (e pensar que agora tudo já se esculhambou mais ainda), aspectos interessantes dos heróis clássicos, revalorizando determinado conceitos. Esta história é geralmente pensada como uma espécie de criação do livro de mitologia definitivo para o Superman, trazendo de volta a beleza arquetípica de cada personagem importante envolvido em seu universo. O plot básico é muito simples, mas se complexifica: Luthor consegue fazer com que Superman entre dentro do sol para realizar um perigoso resgate. O contato tão violento com a colossal virulência energética do sol produz uma absurda sobrecarga nas células do próprio Superman (lembremos que é justamente a influência do nosso sol amarelo que dá os poderes ao herói). Ele desenvolve novos poderes, sente-se ainda mais invulnerável (e eu que já pensara que ele próprio era o limite disso tudo), mas logo descobre que esta sobrecarga fará com que, logo, suas células se convertam em energia pura. Ou seja, Superman está condenado à morte, através de uma espécie de supercâncer. Este conhecimento revoluteia em nosso herói, que, impassível e com clareza de raciocínio também amplificada, reconhece o próprio papel que exerce no planeta Terra e decide realizar doze tarefas profeticamente atribuídas e ele, afim de, determinadamente, deixar tudo organizado para que o mundo possa sobreviver “bem” sem a presença de um Superman. Cada edição da série é, ao mesmo tempo, voltada nostalgicamente a um personagem ou ambiente do universo de Superman. Assim, vamos nos deparando com enfoques distintos

em Lois Lane, Jimmy Olsen, o Planeta Diário, Lex Luthor, a dinastia futura dos Supermen, os Kents, Lana Lang, Smallville, o Planeta Bizarro, Kandor, a Zona Fantasma, etc. Analisar em detalhe isso tudo seria perda de tempo e redundância. Vou me ater ao conteúdo mais reflexivo que vi na série.

2 –

Um Apolo, um Buda, um Cristo: Acho um engano pensar que

All-star Superman seja algum tipo de concentração mítica das características quintessenciais associadas ao Superman. Vamos pensar que, coletivamente, a figura do Superman em muito se distanciou de sua representatividade para os quadrinhos. Para quase todo cidadão comum, Superman é uma figura prototipal e genérica do super-herói em si, traduzida na fórmula “valores morais padrão (estilo “direito humanos”) + poder para resolver isso na base da porrada, ultrapassando legislações e fronteiras nacionais". Superman, na coletividade, acaba sendo mesmo um supersoldado ocidental guiado pelo senso comum, mas ao mesmo tempo incapaz de um traquejo mais malicioso com as condições mais banais da vida humana. Pensemos que ele é eternamente incapaz de resolver sua situação com Lois Lane, sendo nesse sentido bem humano, bem impotente (sabe-se lá em que graus de impotência. Vamos reconhecer que ele deve ser, quase com certeza absoluta, virgem!).

|

| Virgem? |

|

| Frank Quitely |

Não é este o Superman que Morrison inscreve

em All-star Superman (ainda bem). O elegante herói que vemos aqui, de profunda (e quase religiosa) nobreza de caráter, de estoica consciência sobre sua própria condição, e possuindo enorme sagacidade e límpida inteligência, é um desdobramento da cultura quadrinística a respeito do herói, e são seus leitores fiéis é que transpiram esta nostalgia e são consumidos pelo caráter zen e holístico da história. Neste sentido, esta série atravessa o mundo científico louco e surreal de Superman, com suas cidades encolhidas e universos ao contrário, com seus viajantes no tempo e criaturas que devoram sóis. O grande magnetismo, com desdobramentos probabilísticos e quânticos que Morrison (

um notório interessado em psicotrópicos fortes e contracultura transcendental) provoca com esta história não parece ser exatamente o lado humano de Superman, mas o reconhecimento de sua condição divina, num entrecruzamento de fábulas, levando tudo isso a um patamar de maturidade e fazendo do personagem uma serena e empolgante mistura de Apolo, com Cristo, com Buda.

A arte de Quitely com certeza ajuda a reforçar estas ideias. Dono de um traço leve e humanístico sem deixar de ser escultural, ele ilustra estas disposições embelezando componentes de mitologia com fascinante detalhismo, mas mantendo os personagens com expressões bem puras. Este apelo meio renascentista (a leveza dos seus gigantes sempre me pareceu um pouco

botticelliana), meio barroco (neste caso, a multitude de objetos e cenários) parece mesmo transmitir esta tensão, tão secular, entre razão e espiritualidade que a série deixa transparecer.

3 –

Quadrões? Adquiri as 12 edições de

All-star Superman pela próprio

reader da DC no Iphone, e o ato de comprá-las é simples, rápido e eficaz. Cada uma delas custou $ 1,99 e, na conversão atual do dólar, a série completa saiu por cerca de R$ 18. Achei honesto. Em princípio, a leitura de uma HQ mais densa no Iphone pode chamar atenção pelo desconforto (o aparelho, ao contrário do Ipad, é muito menor que uma revista), e muitas vezes mesmo os quadros individualizados na interface dele são menores do que os publicados em papel originalmente. Porém, o dispositivo que o aplicativo oferece pra resolver esse problema é não só interessante para travarmos um contato mais minucioso com a arte da HQ, como provoca esta sensação curiosa de aproximar as HQs do cinema. São 3 fatores que me fazem arriscar a dizer isso, e este é o primeiro deles. Explico: no Iphone, temos a opção de ver, antes ou depois de ela ocorrer, a página inteira miniaturizada, mas uns 90% da leitura se dá quadro-a-quadro, cada um deles projetados integralmente na telinha. Cada “quadrinho”, portanto, se torna um “quadrão” individualizado.

A vantagem que temos, nesse caso, é a de passear livremente pela superfície desse “quadrão”, aplicando todo tipo de zoom, ao nosso bel-prazer. Nosso olho se torna mais móvel, e nosso dedinho, correndo pela imagem, uma extensão daquele. Isso tudo me lembra a

pioneira teoria cinematográfica de Hugo Munsterberg, quando ele dizia que o cinema era um dispositivo que replica nosso próprio processar mental: se o “quadrão” do cinema nos joga diante de um close-up ou um zoom, ele estaria replicando nosso ato físico de aproximar o olho de um cenário ou objeto, com a diferença de que, neste caso, estamos paradinhos na poltrona e o “mundo” se movimenta em direção a nós. No caso da HQ pelo Iphone, um fenômeno misto ocorre: nosso “olho”, mediado pelos dedos, se aproxima do “mundo” desenhado pelos quadrinhos mas, nesse caso, ele não é “dirigido” pela temporalidade cinematográfica, mas sim pela nossa velocidade própria de leitura, conforme fazemos sempre nos quadrinhos de papel.

aqui tem uma resenha em vídeo do app da Marvel:

4 –

O gênio de Superman: Para mim, o melhor par de nêmesis do mundo dos super-heróis continua sendo (e creio que sempre será) a querela Superman x Lex Luthor, por suas condições que evidenciam uma proporção inversa: nosso herói é invulnerável, e poucas coisas podem realmente lhe ameaçar. Sua condição de defensor é quase um truísmo: ele

deve proteger, supostamente porque não há nenhum outro capaz de fazer isso. Morrison evidencia isso no final da história, quando enquadra Superman como um tipo de consciência cósmica, enxergando os fios transcendentais que unem os aspectos da realidade e tornando sua função de defensor e unificador uma inevitabilidade.

|

| Clark... |

Porém, nosso senso comum coloca sempre Superman como condicionado por uma moralidade autoevidente, do tipo “tem um prédio em chamas? Vou lá salvar todo mundo e apagar o fogo”. Mas

as nuances da moral com certeza não são autoevidentes como a cultura do bom-mocismo quer passar, e é nesse ponto que Luthor – uma figura fascista, 100% compenetrada na certeza de que sua própria inteligência e genialidade são também truísmos e de que é uma conclusão lógica que ele deva ser o governante mundial – estabelece o contraponto básico desta relação: pode um homem normal, munido apenas de arrogância, autoconfiança ensandecida e genialidade, derrotar algo fisicamente indestrutível e guiado por um senso moral comum, mas sólido e legitimado?

Aqui, Morrison dá uma resposta que subverte os clichês de ambos os personagens, sem sacrificar a tal “quintessência” deles. O “câncer” de Superman e todo o plano de matá-lo é previsivelmente uma grande arquitetação de Luthor, e até aqui nada parece estar fora do lugar. Porém, a grande sacada do escocês é a ideia de que Superman simplesmente não é quem ele parece ser. Filho de uma linhagem avançadíssima de seres alienígenas, Kal-El não herda simplesmente a sobrenaturalidade física de seus ancestrais, mas também uma

inteligência sobrenatural. Lembremos que Kal-El/Superman/Clark Kent é filho de Jor-El, o mais brilhante cientista de Kripton, e Morrison o transforma também em um tipo específico de cientista. Em

All-star, Superman sabe muito bem o jogo de disfarces que precisa operar em suas várias identidades na Terra, mas é a consciência sobre-humana de kriptoniano que parece ser seu local de maior conforto. Como parte de seu testamento, Superman lega à humanidade a fórmula para que, após seu fim, um novo Superman (“Superman

2”) possa ser criado. Enquanto isso, desenvolve em laboratório uma “mini-Terra” em que tudo no nosso mundo é igual, mas sem a existência do Superman. Morrison faz sua homenagem ao universo do leitor fazendo-nos perceber que esta Terra experimental é o nosso próprio mundo “real”, e Superman aparece como personagem de quadrinhos, criado por Siegel e Shuster.

Enquanto isso, Luthor é condenado à cadeira elétrica por crimes contra a humanidade, e a edição

em que Clark vai entrevistá-lo para registrar suas últimas palavras é uma das melhores da série. Arrogante, Luthor não admite temores (muito menos da morte), e sua visão e simpatia pelo abobalhado Clark como o absoluto oposto de Superman é a grande aporia que faz seu plano naufragar: gênio como poucos, Luthor (

como todos) não enxerga o óbvio. Na última edição, a relação finalmente se inverte e coloca os personagens em suas reais limitações. Superman já está no fim de sua vida, muito enfraquecido pela “doença”, e Luthor (por meio de algum technobubble que não me lembro direito) adquire os poderes divinais do herói por 24 horas. Tudo parece perfeito para a conquista global, se Luthor simplesmente não ficasse paralisado em meio uma epifania causada pelo estado de

ser Superman, em sua consciência superior, por algumas horas. O contato não com os superpoderes, mas sim com a ontologia divinal, deixa Luthor confuso a respeito de seus propósitos, e ele reconhece uma verdade ao mesmo tempo mística e científica nas ações altruístas e na compaixão de Superman. A ironia de tudo é que este estado é provocado após Luthor ser atingido por um raio gravitacional (?) por um frágil Clark Kent, acelerando a superconsciência do vilão. No final das contas, a inteligência se prova um estado mais refinado que o de elaborar grandes planos.

5 –

Fim da página: Ler quadrinhos no Iphone logicamente nos distancia do conforto físico que é o ato de virar páginas e dobrar uma revista. Esta imaterialidade não é o único problema, já que o próprio formato do Iphone é um pouco inadequado para este ato. Ler na cama, por exemplo, requer uso constante das duas mãos, e isso se torna cansativo. Essa projeção do mundo de quadrinhos para uma completa imaterialidade tem também um desdobramento na própria percepção do conteúdo, e mais dois aspectos fazem isso se aproximar de percepção imaterial que é o cinema (ninguém “toca” o filme, certo?).

Em primeiro lugar, a abstração da noção de página. Por mais que a gente vá acompanhando mais ou menos a disposição dos quadros num vislumbre rápido da página, a sensação geral é de um emaranhado impreciso de “quadrões”

em sequência. Para alguns, aqui a arte dos quadrinhos perde algo essencial. Como diz o pesquisador David Carrier: “A página não é um elemento neutro, meramente passivo, e sim constitui um aspecto visual distinto e ativo”. As incríveis páginas de temporalidade simultânea, específicas das HQs, na edição da fuga de Luthor, por exemplo, passam batidas, no Iphone, a um leitor incauto. O efeito disso, portanto, é de pura virtualidade: tudo aquilo que se transmite como uma

simultaneidade expressiva (a página, a ordem e a disposição dos quadros dentro da composição da página) se converte em uma

simultaneidade em sucessão, quando, sintaticamente, temos que absorver a história numa linha bem mais direcional, imagem por imagem, exatamente como é a (imensa) sucessão de “quadrões” do cinema.

Este efeito se confirma com mais um recurso do

reader da DC para Iphone: os movimentos de “correção” que adicionam um grau de temporalidade e duração aos quadrinhos. Ora,

a gente sabe que os quadrinhos possuem uma temporalidade complexa a intricada, basta ler o velho

McLoud, mas a noção de “duração” era bastante ausente, justamente porque os quadrinhos são mesmo... parados. No Iphone, cada quadrinho acaba sendo dividido em sub-partes que vão sendo mostradas, num interessante movimento automático feito pelo aplicativo, uma a uma, em detalhes, para o leitor. Assim, certo suspense pode ser acrescentado a um mesmo quadro quando, por exemplo, ao lermos o detalhes da fala de um personagem, não sabemos a forma e o teor da resposta do interlocutor no mesmo quadro (o que seria visível numa leitura de HQ física). O corretor “oculta”, então, os detalhes adicionais, não só enrijecendo a ordem com que lemos as HQs como mostrando os detalhes na medida em que vamos pressionando a tela, criando movimentos e dinâmicas específicas dentro do quadro. Esse proto-movimento nos aproxima, é claro, de imagens animadas, e muitos querem sugerir que, no futuro dos quadrinhos, está o desenvolvimento deste potencial.

(fiz um videozinho pra demonstrar esses efeitos todos. Perdoem os aspecto... hmmm... rudimentar da minha câmera)

6 –

Super-nirvana: Por fim, e como conclusão, vale mais uma observação a respeito de um ato de

All-star Superman. Duas edições dela são dedicadas ao aparecimento do planeta Bizarro (“Htrae”), dos confins de uma dimensão inferior, na órbita da Terra, que é invadida por genéricos “bizarros” que passam a assumir formas “bizarras” da população. Esta ideia, do Bizarro (

bem popular no desenho “Superamigos”), pode parecer invenção maluca e ingênua, mas às vezes as ideias simplesmente se complementam sem a gente perceber. Se a mitologia de Superman é em tudo um conto sobre a perfeição, no planeta Bizarro tudo é tão absurdamente imperfeito que nem mesmo Superman pode fazer qualquer coisa por ele (neste caso, em sua infalibilidade, Superman é o mais inútil dos seres). Já fraco e próximo do fim, Superman é tragado para a superfície do planeta, e todo seu esforço pode ir por água abaixo porque ele já não pode voar e perde a superforça. Sua única salvação se encontra em construir um foguete e voltar para a Terra. Este plot, porém, não é mais interessante do que a aparição de Zibarro, um tipo de desdobramento do Superman de tal maneira raro em Htrae, com uma genética tão única e acidental, que possui... inteligência, consciência, talento e sentimentos. Zibarro é ridicularizado pelos outros “bizarros” por ser considerado uma aberração, e se queixa de sentir colossal solidão. Este episódio em Htrae é um dos mais poéticos da série não apenas porque, a partir de uma relação negativa, conhecemos a solidão divina do próprio Superman, mas também porque é um dos momentos em que a arte de Quitely se supera, criando uma paisagem vermelha, apocalíptica e desoladora, inundando a HQ com comovente tristeza gráfica.

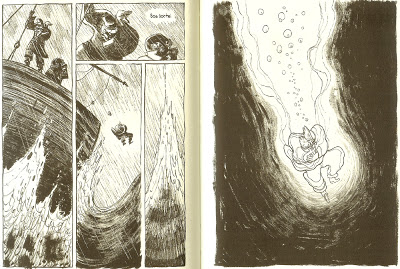

|

| Bizarro |

O contraste trazido à tona por Zibarro, o poeta solitário de Htrae cujo único sonho é se sentir normal, num mundo de normais, nos traz de volta àquele primeiro questionamento, entre a ambição do “super” e o conforto estoico do “comum”. Morrison evidencia, com Luthor e com Zibarro, que “

caminhar sobre ombros de gigantes” nem sempre é uma experiência de magnitude, a não ser a magnitude sublime do abismo, a terrível solidão dos deuses e gênios. Estas passagens nos transmitem as nuances da visão de mundo atribuída a Superman, e a maneira com que ele sublima todos estes paradoxos curiosamente remete a uma ideia clássica do imaginário do super-herói: a persistência. A despeito destas trevas trazidas à tona pelos outros personagens, em nenhum momento Superman, Kal-El, Clark ou todos juntos parecem hesitar. A atribuição de Superman é da autoconsciência de um destino cósmico, de uma razão já calculada sobre suas ações no mundo, de uma investigação já encerrada sobre as fronteiras da moralidade. Este Superman de Morrison é um ser olímpico, apolíneo, e a dúvida é um benefício (?) dos mortais. Diante de sua própria morte, Superman não hesita e insiste em cumprir, irrevogavelmente, todas as suas doze tarefas com perfeição, deixando a humanidade preparada para sua ausência.

|

| Zibarro |

No final da história, num ato de metempsicose que remete às experiências com o oculto de Grant Morrison, Kal-El já está numa dimensão de certo além-vida, em transfiguração da matéria que torna oblíquos o tempo e o espaço. Ele vive numa vida

em que Krypton nunca foi destruída, e, conversando com seu pai Jor-El, percebe que não cumpriu todas as suas tarefas em sua materialização imediatamente anterior, na Terra. Jor-El explica que voltar no tempo, reconfigurar a realidade e mesmo transmutar-se novamente para uma vida anterior são escolhas nossas. Sem hesitar, Kal-El realiza (como um deus, vejam bem, não como humano) a escolha de retornar, tendo já, há sabe-se lá há quanto tempo, percebido o fundamento de sua persistência implacável. Superman retorna e, como tantos deuses, adquire o dom de subverter a morte. Seu retorno acontece para que ele possa salvar a Terra da destruição do nosso sol, enfermo graças à ação de Solaris, um sol maligno e artificial. Sabendo, numa consciência claramente transcendental, que suas próprias células se tornaram baterias solares e que ele mesmo se tornará umas espécie de sol, Superman sublima sua própria existência e voa para o centro da estrela que ilumina nosso planeta, não apenas recompondo-a, mas tornando-se parte dela. Isso parece ou não, afinal de contas, uma espécie de nirvana?

|

| SUPERNIRVANA! |

All-star Superman também virou, em 2011, animação pela Warner. Veja a primeira parte: