Street Fighter Mirim: meu primeiro mangá

/

Quer dizer que, depois da “polêmica” do texto anterior, você voltou à Raio Laser cheio de esperança de ler outra iluminada crítica do Ciro Marcondes?! Pois você se deu mal! As linhas a seguir falam de lembranças afetivas, de um mangá semi-pirata e de videogame. Se você também leu esse gibi lá nos idos de 1993, deixe seu depoimento na caixa de comentários.

por Pedro Brandt

O jovem que entra numa banca de jornal hoje em dia e se depara com o tanto de mangás disponíveis nas prateleiras talvez não imagine como era a coisa no passado. Antes da chegada dos quadrinhos japoneses em massa ao Brasil (que começou a acontecer com força na virada do século), os mangás traduzidos para o português eram pouquíssimos. Contavam-se nos dedos de uma mão: Lobo Solitário, que foi publicado em diferentes formatos e editoras ao longo dos anos 1980 e 1990 (até ser, finalmente, editado na íntegra pela Panini, a partir de 2005); Akira, pela editora Globo (com um intervalo de alguns anos, mas publicada até o fim); a minissérie Mai, a garota sensitiva, pela Abril; e a também mini Crying Freeman, pela Nova Sampa (republicada pela Panini em 2006).

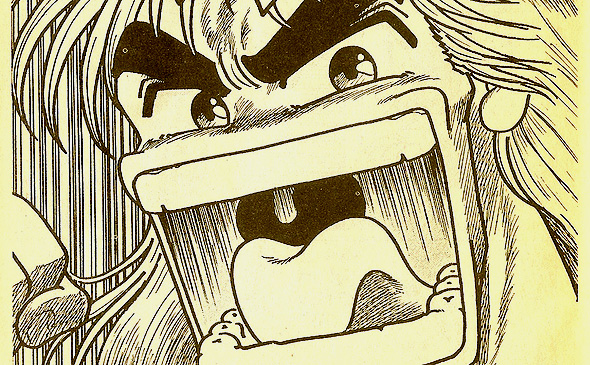

Em comum, esses mangás têm desenhos em estilo mais realista e tramas mais sérias, com maior apelo para o leitor maduro. Eu gostava de todos eles (li-os na Gibiteca de Brasília) e queria mais. Não só mais títulos, mas variedade, opções. E, especialmente, eu queria um mangá com “cara de mangá”, com olhos arregalados, bocas enormes e muitos, muitos recursos gráficos que aproximam os quadrinhos dos desenhos animados.

Essa vontade eu saciei em outubro de 1993, quando me deparei com Street Fighter II – Em quadrinhos. Vale contextualizar: naquele ano, os Cavaleiros do Zodíaco, série que tem grande importância para a popularização dos animes e, por consequência, dos mangás no Brasil, ainda não tinha estreado na tv brasileira. Ou seja, qualquer mangá que chegasse ao país era, efetivamente, uma grande novidade.

Logo pela capa do gibi eu percebi que essa versão para os quadrinhos do popular jogo de videogame era diferente da matriz. As duas histórias ali contidas, lidas em rápidos 10 minutos, só confirmaram essa impressão. Ao invés do tom sisudo do game, uma paródia bem-humorada, infantil, bobinha até. Mas, como fã de As aventuras dos Trapalhões e revista Mad – que, cada uma à sua maneira, também tinham essa mesma proposta –, eu não podia reclamar. Além do mais, estávamos em plena streetfightermania (da qual fui empolgado entusiasta).

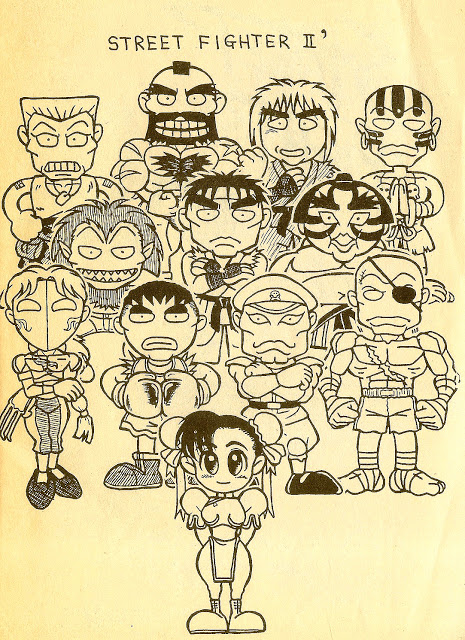

Se nos roteiros Massaya, o autor, deixava um pouco a desejar, resumindo as histórias à cenas de ação e gags visuais, foi justamente seus desenhos, de personagens atarracados, de olhos e bocas grandes e muitas afetações, que me conquistaram. Por conta de seus personagens caricatos, apelidei a revista de Street Fighter Mirim.

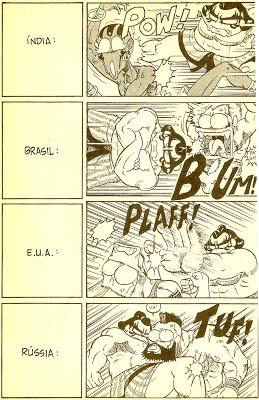

A arte de Massaya mostra um bom domínio da narrativa, com um timing ágil tanto para a comédia quanto para a ação. Os desenhos de cenários, posições de luta e golpes são muito bem embasados no que se vê no videogame. O humor vem principalmente do uso dos recursos característicos dos mangás, com seus peculiares exageros e deformações.

Rotundo Honda

Todos os lutadores são apresentados como autênticos bocós, valentões cheios de si, incapazes de saber a hora de jogar a toalha. Na primeira história, sobra até para a chinesinha Chun-Li (“Assim você aprende que lugar de mulher é na cozinha!!”, dispara um Ryu machistão). Na segunda história, A hora de Honda!, o rotundo personagem distribui sopapo em todo elenco de Street Fighter II e ainda ameaça fazer o mesmo com Terry Bogard, de Fatal Furry (game da concorrente da Capcom, a SNK), que faz uma ponta no último quadro.

Além das duas aventuras, completam a revista uma série de pin ups dos personagens – provavelmente, feitas por outros desenhistas, já que o estilo delas difere do de Massaya. A capa é dupla e colorida (em contraste com o preto e branco das 48 páginas). No cantinho dela, o preço da época: CR$ 120.

O fato de o primeiro mangá no estilo super deformed (o tal dos olhões arregalados coisa e tal) publicado no Brasil ter sido justamente Street Fighter II – Em quadrinhos não deixa de ser simbólico. Afina de contas, foram as revistas de videogame que apresentaram para gerações de brasileiros parte da cultura dos mangás e animes, já que os mais populares personagens dos quadrinhos japoneses acabavam virando jogos eletrônicos.

Uma das pin-ups, não desenhada por Massaya

Ryu: bocó a machistão

Publicada na série Graphic Games pela editora Escala, Street Fighter II – Em quadrinhos é uma autêntica paródia do tipo não-oficial. A publicação desse gibi no Brasil não tinha autorização dos responsáveis pela marca Street Fighter.

O segundo número foi uma pífia tentativa de emular o trabalho de Massaya, feita por amadores brasileiros pouco talentosos. Um tempo depois, os personagens de Street Fighter voltariam às bancas em outras adaptações, primeiramente numa série americana (original da Malibu Comics) e depois numa nacional, que foi bastante bem-sucedida e durou várias edições.

Anos depois, quando os mangás finalmente se fizeram presente nas bancas brasileiras de forma regular, a minha curiosidade para conhecê-los tinha diminuído bastante. Cheguei a acompanhar uma série (Video Girl Ai – meio emo esse mangá, eu sei). Na prática, vi que o que o que vem sendo oferecido em bancas desde então – com uma exceção ou outra – não me interessa. Fico com os mangás de livraria, muito obrigado.

Acho que durante muito tempo da minha infância e puberdade, eu idealizei os mangás. Assim como, antes de conhecê-los, eu imaginava que os gibis da Image Comics eram muito massa.

Street Figter Mirim, ainda que tenha seu valor histórico dentro da cronologia dos mangás no Brasil, talvez só tenha graça mesmo pra mim, que olho pra sua capa e (apertem os cintos, nostalgia ativada) me sinto transportado para um tempo em que toda descoberta quadrinística tinha um sabor delicioso.