Cristiano Bastos é um gaúcho sangue boníssimo e nosso amigo, residindo aqui em Brasília. Escreveu, dentre muitas atividades, para as revistas Bizz, ESPN e Aplauso. Atualmente é reporter especial da revista Rolling Stone, onde escreve sobre música e política. Nesta última, fez reportagens maravilhosas sobre Novos Baianos, Raul Seixas e Romário. É autor do livro

Gauleses Irredutíveis - Causos e atitudes do rock gaúcho. É também diretor do documentário

Nas paredes da pedra encantada, sobre o álbum

Paêbirú, de Lula Côrtes e Zé Ramalho. E ele curte quadrinhos. E ele curte EC Comics, Tales from the Crypt, quadrinhos de antes do comics code authority. E ele curte bons textos. E fez um ótimo texto pra gente, contando sua relação com estes lendários quadrinhos de terror, além da arte de chafurdar no lixo alheio. Para quem quiser conhecer o trabalho do Cristiano, ele tem um

blog e um

portfolio online. Valeu meu véio. Esta é uma colaboração realmente especial. PS: Ilustrei a crônica do Cristiano com imagens sortidas das HQs de

Cripta do terror. Enjoy! (

CIM)

por

Cristiano Bastos

Aos meus “40 invernos” eu às vezes ainda sonho um sonho que sonhava sempre quando criança. De tanto sonhá-lo ficou gravado em minha memória. Sonho que perambulo entre as lixeiras do prédio “minhocão” [esses conjuntos habitacionais levantados pelo Banco Nacional da Habitação (BNH), nos anos 1970, para acomodar a classe C], em um dos quais minha família estabeleceu-se quando meus pais deixaram Cachoeirinha, na região metropolitana da capital gaúcha, para ir morar em Porto Alegre. Eram dezesseis blocos e as respectivas lixeiras, enfileiradas uma ao lado da outra. E, para cada andar, havia um compartimento através do qual os moradores despojavam seus refugos domésticos – e, também, jornais, livros e revistas.

|

Cristiano, à esquerda, e seus irmãos: Ethel e Marcelo.

No local onde revirava as lixeiras. Porto Alegre, anos 80. |

Para mim, uma tarefa religiosa, diária e, sobretudo, uma grande aventura era revolver o lixo alheio possivelmente repleto de “surpresas gráficas”. Pedalando a minha bicicleta Caloy, chafurdava a imundície dos outros atrás de qualquer coisa para ler. Embora meu pai, sócio fiel do “Clube do Livro”, não deixasse que faltasse leitura em casa [nem comida!] – as mais diversificadas. O velho comprava um livro por semana, em média. Muitos best-sellers como Sidney Sheldon e o “mestre da sordidez” Haroldo Robbins [dentre os quais as obras: Nunca Ame um Estranho (1948) e Uma prece para Danny Fisher (1952), roteirizado para o cinema como

King Creole (1958), estrelado pelo ainda “príncipe” Elvis Presley].

|

| Woolf |

Também havia “alta literatura”: Jack London, até hoje, um dos meus herois da vida e das letras. E o sacana Henry Miller, que me ensinou umas palavrinhas desbocadas antes do tempo... O primeiro livro que ganhei de meu pai foi uma edição de Tarzan – O Filho das Selvas (1912), de Edgar Rice Burroughs, porém, confesso que não li até hoje. Mas o livro continua morando na minha biblioteca; representa uma espécie de desafio que, um dia, terei de cumprir em nome da honra. Mesmo que a historia de Tarzan seja conhecida de trás para diante. Tal como aconteceu com a leitura de

Mrs Dalloway (1925), de Virginia Woolf – lido tardiamente, mas lido. Quase apenas para tentar decifrar um pouquinho do que as mulheres pensam. A revolução oferecida por Mrs Dalloway, todavia, não é feminista: é estilística. Desenrola-se em um dia na vida da protagonista, Clarissa Dalloway, e tem como cenário o período pós-Primeira Guerra Mundial, na Inglaterra. Trata dos preparativos para uma festa da qual Clarissa é a anfitriã. Artifício literário do qual o escritor gaúcho Dyonélio Machado também lançou mão, uma década depois, com a publicação de

Os Ratos (1935) – história nascida de um pesadelo relatado a Dyonélio por sua mãe. A narrativa centra-se no pobre “barnabé” Naziazeno Barbosa, que um dia inteiro perambula pelo centro de Porto Alegre à cata de dinheiro para garantir o leite da recém-nascida cria.

|

| Zéfiro |

Nessas incursões “trash”, descobri muitas leituras que, inconscientemente, formaram muito de minhas

futuras predileções literárias. Lembro, certa vez, de ter encontrado uma intocada coleção de fascículos sobre dinossauros – uma das minhas fascinações da “estação” infância. Noutra achei um inocente livro sobe ioga ilustrado com fotos de iogues contorcendo-se piramidalmente em posições nunca dantes imaginadas em minha inocência de petiz. Em minha cabecinha de guri, achei que aquilo, afinal, era o que tanto chamavam de “sexo”. Na verdade foi uma experiência pra lá de estranha: “Será isso?”, me perguntava com uma interrogação sobrevoando a cuca [naquela época ainda falava-se “cuca”!]. Dúvida que logo foi desfeita quando, numa dessas incursões, deparei-me com os primeiros exemplares de pulp pornografia: havia desde a pornografia “pesada” [para os anos 70, ainda vivia-se sob jugo militar] aos catecismos de Carlos Zéfiro, iniciadores das gerações anteriores “nas artes onanísticas”. Ou mais bonitamente dizendo , na arte de se fazer “justiça com as própria mãos”. Meu pai incluído, provavelmente. Nos anos 60/70 – e nem ainda nos 80’s – “comer alguém” não era bem assim, meus amigos.

Eu era obsessivamente fascinado pelos livros e pelas revistas, não importando o calão: alto ou baixo. Devo à leitura toda minha formação “intelectual”, muito mais do que à faculdade, onde os jornalistas, especialmente os contemporâneos – pelo que se lê nas entrelinhas – poucos, de fato, estão interessados na exigente arte de ler um livro.

Nunca vou esquecer o dia em que minha avó quis se desfazer de todos os volumes de enciclopédica coleção O Tesouro da Juventude [editada de 1920 a 1958, por W. M. Jackson, Inc.]. Obra originalmente britânica,, que, no português de antigamente, assim anunciava-se:

“Encyclopedia em que se reunem os conhecimentos que todas as pessoas cultas necessitam possuir, offerecendo-os em forma adequada para o proveito e entretimento (sic) dos meninos”.

Antes, eu sempre lia O Tesouro da Juventude quando ia à casa dela, em Caxias do Sul. Para ganhar a coleção, já em Porto Alegre, fui sozinho até sua residência, a pézito, buscar os pesados volumes, carregados “no muque” até minha casa. Conhecimento exige algum esforço, o qual nem sempre é garantido somente às custas da máxima socrática do “sei que nada sei”.

Minha seção predileta era o “O Livro do Porquês”, que trazia perguntas e respostas para qualquer indagação. Como, por exemplo, esta [no original]:

Conhece-se alguma especie de matéria que não se encontre na terra?

“Segundo o que o espectroscopio nos revelou, existe no sol um elemento que não se encontra no nosso planeta; foi observado pela primeira vez na parte do sol que se chama a "coroa", dando-se, por isso, o nome de "coronio". Até hoje ainda não se encontrou este elemento em parte alguma da terra. Tambem se descobriu no sol outro elemento conhecido com o nome de "helio", palavra derivada do vocabulario grego "helios" que significa sol; mas alguns anos depois de ter sido observado no sol, esse mesmo elemento foi encontrado na terra, na forma de um mineral muito raro; e, actualmente, sabe-se que o (elemento) radio o produz continuamente. Do mesmo modo que averiguámos que elementos formam o sol, podemos chegar a saber, por meio do estudo da luz que as estrellas emittem, de que se compõem estes astros, situados a tão enorme distancia de nós”.

Não é uma maravilha?

Quem disse que as gerações passadas não tinham seu “Google”?

E vou confessar para vocês: a mania de revirar lixeiras é um hábito [obsessão?] que ainda acompanha-me... Minha atual vizinha de prédio, uma gostosa assessora de algum mistério – que é melhor nem comentar –, recebe, aos fins de semana, todas as revistas semanais disponíveis no Brasil e todos os “importantes” jornais em circulação. Leitura, como se sabe, que não é lá grandes coisas. Criei atualmente um novo ritual: toda santa manhã de sábado e de domingo, o porteiro de meu prédio deixa em frente à porta dela um fardo de revistas e periódicos. De meu apartamento posso ouvir a vizinha gostosa agachando seu belo traseiro para recolhê-lo. Espero cerca de uma ou duas horas e vou à lixeira. E é “batata”: lá estará aquele monte de papel ainda recendendo tinta – maior parte deles intocados como a última das virgens.

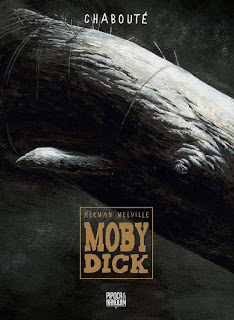

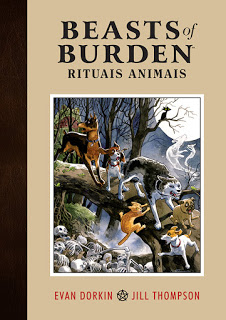

Voltando à infância, ou melhor, adolescência [revirei lixeiras dos seis ao dezesseis anos], foi numa dessas andanças de piá que achei uma das HQ’s que afetaram muitos a minha “visão gráfica”, por assim dizer – assim como afetou a de toda da juventude reprimida criada nos estertores dos anos 1950. A revistinha chama-se Tales From The Crypt, da EC Comics, que, no Brasil, foi editada como Contos da Cripta.

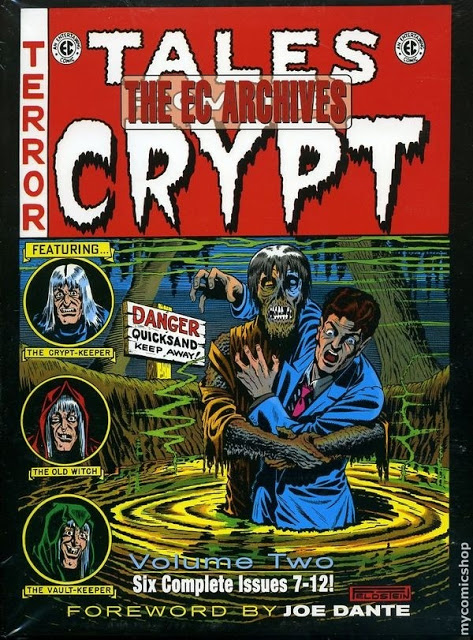

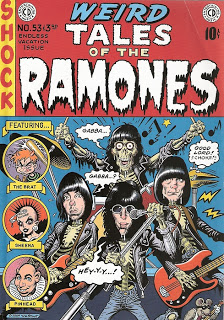

Para meu completo déjà vu, dia desses o Ciro Marcondes, editor deste site, apareceu-me com uma caprichada edição da HQ, trazida por ele dos Estados Unidos. Robusta, a edição compila cinco volumes lindamente encadernados e ricamente recoloridos: Tales From The Crypt – The EC Archives – Volume Two [Six Complete Issues 7-12!. Comandada pelo lendário publisher Bill Gaines, Tales... foi originalmente publicada de 1950 a 1955, e inspirou, por exemplo, a televisiva série da HBO. Igualmente afetou dezenas de bandas. Dentre elas, Ramones, The Cramps, Fuzztones e a homônima Tales From The Crypt.

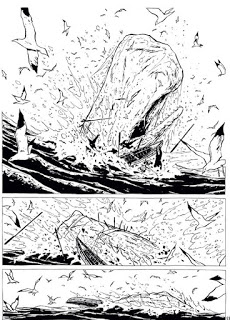

Nessa edição que me chegou às mãos, há contos clássicos de horror escritos por autores como Al Feldstein e ilustrada por um line-up estelar das história em quadrinhos: Wally Wood, Jack Kamen, Craig Johnny, Al Feldstein, Orlando Joe, Ingels Graham, Jack Davis, John Severin. No total são 24 histórias. O prefácio leva assinatura de Joe Dante, diretor de filmes como Gremlins e Twilight Zone: The Movie, assumidamente fascinado pela obra. Com histórias, em sua maioria, pintadas em um odioso/delicioso horror cotidiano/fantástico, a cada edição a série surpreendia/espantava ao abordar situações das mais bizarras/amedrontadoras imaginadas. Verdadeiro deleite visual e narrativo. Geralmente com um “plot twist” surpreendente ao final de cada conto.

TFTC: o filme

|

| Wertham |

Mas o fim da revista iniciou-se rapidamente, com a perseguição moral liderada pelo psiquiatra alemão

Fredric Wertham, que publicou a obra Seduction of the Innocent [em português, Sedução dos Inocentes], de 1954. O livro tentava desacreditar os leitores com a tese de que as revistas em quadrinhos eram uma “forma ruim” de literatura popular – além de sério estímulo à “delinqüência juvenil”. Seduction of the Innocent não só causou rebuliço entre os pais norte-americanos como desencadeou uma campanha a favor da censura para esse tipo de publicação. O documentário “embedado” ao final deste texto mostra cenas de Gaines defendendo a Tales From The Crypt no tribunal. O caso repercutiu ao cúmulo de o Congresso Norte-Americano lançar uma investigação cujo foco foi a indústria dos quadrinhos. Logo após a publicação de Seduction..., a EC viu-se obrigada a formular o “Comics Code Authority” ou “Código dos Quadrinhos”, que passou a regular o conteúdo e a autocensurarem-se... Sem o terrorífico “mojo”, nunca mais a revista foi a mesma. Uma lástima que terminou por matar a publicação, a qual sobreviveu na humorística Mad – um grande sucesso até hoje.

“

A EC foi revolucionária, e poderia ter revolucionado mais se não fosse o livro A Sedução do Inocente,

escrito pelo alemão Dr. Fredric Wertham. Foi na Cripta dos anos 1950 que vimos e lemos as melhores histórias de guerra, mistérios, horror e crimes já criadas. Narrativas ousadas e livres do infantilismo pós-Sedução... Contos macabros de humor negro fez da nona arte um terreno fértil com frutos maduros de doces venenos. Nas páginas autores como Graham Ingels, Wally Wood, Jack Davis, Bernard Krigstein e outras feras marcaram uma época, influenciaram gerações de quadrinistas, diretores de cinema e escritores como Frank Miller, Steven Spielberg, Joe Dante, Stephen King e Neil Gaiman. Às vezes fico pensando o que poderia ter sido dos quadrinhos norte-americanos se Sedução do Inocente não tivesse sido escrito e não tivesse polemizado tantos os quadrinhos como um mal aos seus leitores. Talvez, seria um outro reinado. Não com os super-heróis, mas com inteligência, horror e humor negro”, diz o roteirista e ilustrador Carlos Ferreira – editor da revista independente Picabu, que também roteirizou para os quadrinhos, entre outras, obras como Os Sertões – A Luta, ilustrado por Rodrigo Rosa.

|

| Zelador da Cripta |

Em Tales From The Crypt, as histórias eram inicialmente apresentadas pelo Crypt Keeper [o “Zelador da Cripta”, no Brasil], um velho decrépito e sarcástico que introduzia as histórias e dava uma “moral” ao final de cada conto. Personagem, ao mesmo tempo, arrepiante e engraçado, que fazia piadas com o trágico e o caótico. Ter o Crypt Keeper apresentando as horripilantes narrativas foi o primeiro passo em direção ao famoso “Estilo EC”. O Crypt Keeper apareceu pela primeira vez na revista Crime Patrol#15 e repetiu a dose na edição seguinte. Logo após, na revista War Against Crime#10, apareceu outro personagem com a mesma função: The Vault Keeper [“O Guardião da Câmara”]. E, mais tarde, um novo ser surgiu das trevas: The Old Witch [“A Bruxa Velha”], que estreou em The Haunt of Fear. Todos maravilhosamente decrépitos.

Entre junho e novembro de 1991, a Editora Record tentou, essa é a verdade, publicar no Brasil o gibi Tales

From the Crypt. Mas apenas sete parcas edições do “Contos da Cripta”, como foi chamado por aqui, viram a luz das bancas de jornais. Guri, consegui comprar somente dois desses números. Esse aqui é um exemplar que se salvou no alfarrábio das relíquias infanto-juvenis. Lançada em dezembro de 1991, a edição traz um conto de psico-ficção científica muito chocante escrito pelo falecido Ray Bradbury. Jackie Davies, Kurtzmann e Frazeta são outros autores que também “exprimiram sangue” na páginas da versão brasileira da Cripta. A tradução do nome dos contos, pelo menos, conservaram o bom-humor original: “Tomo um Banho de Lua, Fico Branco de Pavor”, “Refeição Noturna!”, “Infiltra-Sangue”, “A Rinha”.

Lembro ter lido e folheado o gibi-filho-único dezenas de vezes – e não sem o mesmo calafrio de sempre. Um dos motivos de tanta atração estavam os enredos de suspense na linha soberbamente canônica [e horripilante] do mestre Edgard Allan Poe. Numa das estórias mais impressionantes, após cometer grave crime o bandido fica paranóico com as próprias digitais e, por fim, consigo mesmo [“Caidaço”]. Desabaladamente sai a limpar a cena do crime com igual obsessão do “noiadinho de pedra”. Ele finalmente pira: o crime nunca compensa. Noutro quadrinho, o pobre e desavisado viajante noturno descobre-se numa convenção de... vampiros! Tarde demais.

A única coisa que, na realidade, a Record fez direitinho foi apresentar material antigo da EC Comics no formato “magazine”, seguindo especificações originais da revista. Em sua breve existência, a edição nacional primou por desleixo gráfico, papel de terceira e impressão meia-boquíssima. Não emplacou por falta de capricho. No divertidíssimo site

Nostalgia do Terror dá para conhecer todas as edições da Tales From The Crypt saídas no Brasil. O site conglomera verdadeiro universo paralelo de capas, títulos e editoras, de épocas distintas, e libera, também, download de HQs de artistas da velha e da nova guarda.

Tem, ainda, contos, reportagens e o apavorante “Correio do Terror”. A ilustração deste post é um almadiçoado walpapper. Seria muito legal seria se a Record – ou outra esperta editora – reeditasse a Tales From the Crypt no Brasil. Nem é preciso dizer, com a merecida qualidade. E hoje à noite, antes de ir dormir, não esqueça: dê uma boa olhadinha debaixo da cama!