Nosso país tem a capacidade peculiar de impressionar os estrangeiros, e algumas visões muito famosas foram descritas e registradas por autoridades intelectuais históricas, e outras nem tanto. Basta lembrar que

Charles Darwin passou mais de um mês viajando pela costa do Brasil no

Beagle, a partir de fevereiro de 1831, e isso foi declaradamente importante para que ele tivesse aquele

estalo para pensar a teoria da evolução. Darwin também ficou positivamente chocado com a cultura do escravismo e a relação de passividade que ambos os lados nutriam com este sistema econômico, e ele não seria o último a pensar o Brasil como algo exótico não apenas no que diz respeito à nossa diversidade natural.

O antropólogo

Claude Lévi-Strauss (lembrado por ter sido meio que

sacaneado por Caetano Veloso), esteve no Brasil quase um século depois (1935-39 - vale ler o romance

Nove noites, de Bernardo Carvalho, que menciona o caso), no alto Xingu, e enfatizou que tornou-se cientista de verdade no Brasil. Seu trabalho sobre estudos de parentesco e mitologia a partir de povos indígenas brasileiros ainda é referência mundial

em antropologia. De alguma forma ainda meio miraculosa e errática para nós, algumas peculiaridades de nossa cultura continuam fazendo parte do “incognoscível” para os gringos. Lembro do show do

REM em 2001 no Rock in Rio, quando o vocalista Michael Stipe disse, com provável sinceridade, que o Rio de Janeiro era a cidade “mais sexy” em que ele já havia estado. Os casos, independente da relevância, são numerosos.

Mas o que me deixa realmente feliz nesse panorama é o fato de um sujeito não-científico, verdadeiramente errante e multicultural – o gênio solto e plural dos quadrinhos Hugo Pratt, precursor de Clint Eastwood e o escambau – tenha não apenas dedicado parte de sua arte para debulhar as particularidades do Brasil, como também tenha efetivamente morado por aqui no início dos anos 60 e – dizem (e porque não alimentar lendas legais?) – teve uma filha índia por aqui. Pratt, bem diferente dos estereótipos de tipos inadequados e esquisitos de quadrinistas, era viajante indevassável, tendo morado em mais de 10 países diferentes, em todos os continentes.

|

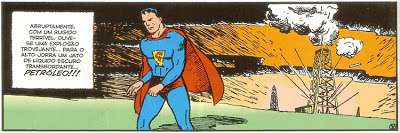

Exemplo da espetacular habilidade de Pratt em narrativa

gráfica. Clique para ampliar |

É por isso me cabe uma análise do volume com as histórias de seu alterego Corto Maltese no Brasil, republicadas pela

Pixel em 2006 na edição “Sob o signo de Capricórnio”. Pratt não apenas reverte o andamento das publicações anteriores do famoso pirata italiano - trazendo a logística do

prequel (estas histórias se passam antes da clássica “Balada do mar salgado”) à HQ moderna – como procura fazer um investimento sincero e dedicado à cultura brasileira (além de outras culturas do “trópico de capricórnio”, como a antilhana e das guianas). Ele não apenas realiza pesquisa acurada sobre a fisionomia e hábitos culturais de nossos povos, como procura fazer um tipo especial de desvelamento artístico dos segredos dos nossos signos, buscando com obsessão a condição de

insider. Pratt não procura o olhar naturalista e socialmente horrorizado de Darwin, e nem o objetivo da produção de uma etnologia, caso de Lévi-Strauss. Por mais confusa e culturalmente inexata que seja, a visão do quadrinista veneziano sobre o Brasil é uma das mais apaixonadas e apaixonantes com as quais já tive contato, sendo capaz de entusiasmar mesmo o leitor brasileiro.

"O mundo em que vivemos, felizmente, é limitado"

Para o leitor neófito, vale contextualizar

Corto Maltese. Nos anos 50, Pratt passou longo tempo publicando na Argentina, em séries memoráveis (

conforme já mencionado em RL) que foram fundamentais para elaborar sua visão humanista, e o personagem Corto surgiu já no fim deste período. Pode-se dizer que, como o célebre

Guido de Mastroianni no

8 ½ de Fellini, ou

Sal Paradise para Jack Kerouac, Corto representa um autêntico alterego para Hugo Pratt. Filho de uma cigana pintada por

Ingres e um marinheiro escuso, o abastardado Corto é uma figura sóbria e evanescente, viajando por américas, antilhas, áfricas e pacíficos ainda capazes de iluminar nosso faro para o lendário e o fascinante, em consonância com a chegada da modernidade e as guerras. São aventuras no último período romântico deste planeta, antes que o essa febre global de consumo e conectividade matasse nossa matriz mítica.

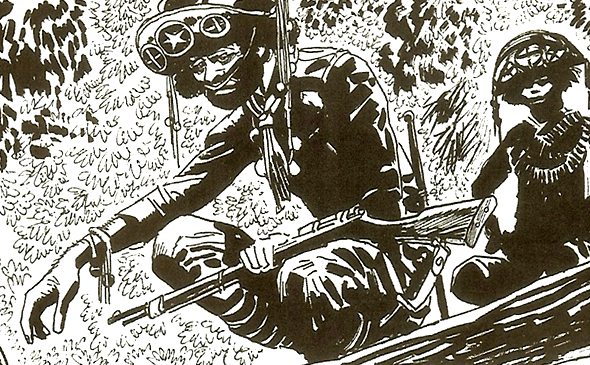

Publicadas entre 1970 e 1973, estas histórias curtas de Corto no Brasil recuam no tempo em relação à Balada do mar salgado, e colocam o marinheiro soturno e mercenário ao lado do jovem herdeiro britânico Tristan Bantam e do intelectual alcoólatra Steiner, em princípio na Guiana Holandesa (hoje Suriname), partindo depois para aventuras que desembocam em Salvador, depois na praia de Itapoã e finalmente no sertão da Bahia, próximo de onde haviam ocorrido as antigas revoltas de Canudos. Vale pensar que Corto Maltese é uma HQ de força gráfica e narrativa, legítima arte de movimento e ação, mas não se esquiva de compor tudo isso com textos numerosos e por vezes prolixos, com rico detalhismo geográfico, cultural e histórico. Pratt era mestre tanto no preto-e-branco (nanquim) quanto com as cores (guache) e seu traço esteve sempre a serviço das expressões profundas ou impactadas de suas enormes e variadas galerias de personagens.

Em

Sob o signo de Capricórnio, Tristan Bantam é levado à Bahia já por meio de um encantamento sobrenatural: ninguém menos que o orixá Ogum Ferreiro o convoca até sua meia-irmã (negra e brasileira) Morgana, iniciada nas práticas do oculto junto a figuras igualmente sedutoras do ponto de vista do misticismo, como a legítima “preta velha” Baianinha e a líder espiritual Boca Dourada. Pratt se atropela um pouco ao fazer de seu Brasil mítico um pardieiro de crenças exóticas, mas que no fundo manifestam charme e até integridade. Sua aproximação do candomblé brasileiro com o

vodu antilhano acontece com um recurso da própria narrativa: o povo ancestral e desaparecido de Mû, que une não apenas todos estes traços da colonização americana como inclui todo um contexto da cultura Asteca, jogando também a América do Norte no balaio. No fim das contas, jogos de Tarot, caveiras mexicanas e até “sabedorias” do jogo de pôquer são alinhados para tentar fazer deste conjunto de personagens um vulto respeitoso, sábio, dominador da “magia negra” (quando o termo ainda não era politicamente incorreto e nem denotava conluio com o capeta).

Uma das cenas mais interessantes deste arco de histórias é justamente aquela que enquadra o leitor à visão cética dos personagens – Corto, bem cínico, incluso –, quando Tristan Bantam, hospedado na grande casa de sua irmã Morgana e examinando as anotações de seu pai (pesquisador de Mû) é transportado, tal qual numa viagem de psicotrópicos fortes, a um ambiente metafísico rodeado de

totens parecidos com aqueles próximos à cidade Cuzco, no Peru. Lá, ele trava encontros profanos a partir de desdobramentos no espaço-tempo, consigo mesmo e com entidades antigas, de culturas milenares, que unem Mû à Atlântida, ao imaginário Asteca e a outros motivos do incognoscível. A partir do ceticismo pragmático de Corto, Pratt não revela a natureza exata deste conhecimento místico, e as lacunas que são deixadas aos personagens são as mesmas que são deixadas ao leitor, o que, ao menos me parece, é a melhor maneira de explorar essa estranha fronteira no mundo da arte. Vale citar as palavras do Professor Steiner, verdadeiro produto de literatura: “Tristan, o mundo em que vivemos, felizmente, é limitado. Bastam poucos passos para sair do quarto, poucos anos para sair da vida, mas suponhamos que nesse pequeno espaço, de repente obscuro, nós tenhamos nos perdido, ficado cegos... Então, tudo parecerá enorme e nosso quarto, grande, incrivelmente grande, a ponto de parecer impossível...”.

Por fim os aventureiros são levados ao sertão da Bahia, a mando de Boca Dourada - que reune as funções de feiticeira-mor, possível imortal, líder espiritual e política de várias comunidades destes “

tristes trópicos” – para encontrar o bando cangaceiro de Tiro Certeiro, herdeiro do líder revolucionário Sebastião, O Redentor, assassinado pelos soldados do Coronel Gonçalves. Este

script, tão reconhecidamente brasileiro, surpreende não só pela elegância da apresentação dos fatos, mas também pela caracterização precisa, física e psicológica, do tipo brasileiro e nordestino do início do século XX. Pratt não perde a chance de demonstrar erudição ao fazer citações a

Glauber Rocha, à revolta de Canudos e ao bando de Lampião. Mais do que simples menções generalizantes sobre culturas “exóticas”, o que o quadrinista veneziano faz é pensar esses sincretismos todos em prol daquilo que move Corto Maltese em sua característica primordial: a liberdade de ir e vir, a liberdade de se manifestar.

Pratt não faz julgamentos sobre o conteudo original do conhecimento místico dos baianos, e tampouco faz sua leitura do cangaço como um movimento de banditismo. Em sua concepção, estas histórias locais são desdobramentos da liberdade de se pensar e agir humanos, e por isso ele provoca o leitor ao suceder, à morte de Sebastião e depois à de Tiro Certeiro, a nomeação do um menino chamado Corisco como futuro líder da revolta. Tudo isso garante ao galante pirata o epíteto de “amigo dos cangaceiros” nas palavras do pequeno líder. No final da história, ao ser questionado se achava que o menino chegaria a lutar contra os governadores do sul, Corto Maltese responde: “Pode ter certeza. E depois dele haverá outro, e outro ainda, até que eles se libertem e alcancem a justiça... não podem mais voltar atrás!” Como se pode ver, Hugo Pratt parecia saber mais sobre o Brasil do que a maioria dos brasileiros.

Publicado pela primeira vez em EmQuadrinho