Lixo extraordinário: sobre as HQs de Zé Carioca

/por Ciro I. Marcondes

No ano passado, numa

frutífera excursão aos sebos, encontrei uma pequena coleção do Zé Carioca –

edição quinzenal – entre 1971 e 1979 (pegando os – ainda modestos – 25 anos da

Editora Abril), que consegui pechinchar pela quantia de R$ 1,00 cada, levando,

ao todo, no final, umas 40 edições bem conservadas, sem grampo, bem amareladas

(como não poderia deixar de ser), mas dignas. A coleção está toda furada, mas

isso pouco me importava (não sou muito afeito aos esquisitismos do colecionismo).

Após uma amiga me declarar que eu havia gasto 40 reais em uma bela pilha de

lixo, resolvi ensacar aquilo e guardar para quando uma oportunidade

interessante de aproveitá-la na Raio Laser aparecesse.

No ano passado, numa

frutífera excursão aos sebos, encontrei uma pequena coleção do Zé Carioca –

edição quinzenal – entre 1971 e 1979 (pegando os – ainda modestos – 25 anos da

Editora Abril), que consegui pechinchar pela quantia de R$ 1,00 cada, levando,

ao todo, no final, umas 40 edições bem conservadas, sem grampo, bem amareladas

(como não poderia deixar de ser), mas dignas. A coleção está toda furada, mas

isso pouco me importava (não sou muito afeito aos esquisitismos do colecionismo).

Após uma amiga me declarar que eu havia gasto 40 reais em uma bela pilha de

lixo, resolvi ensacar aquilo e guardar para quando uma oportunidade

interessante de aproveitá-la na Raio Laser aparecesse.

Sempre fui leitor

Disney (é verdade que é difícil indicar algum tipo de HQ que eu não leia) desde

a infância, e, por mais que estivesse distante desse universo há alguns bons

anos (ou décadas), sentia falta dessa parcela tão importante da cultura de HQs

aqui no blog. Disney acabou sendo bastante defenestrado por suas associações

com o macartismo, além da presença daquele livro eficiente, mas academicamente chucro e

datado (“Para ler o Pato Donald”), que cuidou de limar lentamente outros tipos

de leitura inteligente de seus quadrinhos. Minha lembrança dos quadrinhos

Disney sempre foi de narrativas versáteis, atuais, cheias de ricos universos de

personagens, com arquétipos fortes (carregando, lá, seus preconceitos, mas,

felizmente, naquela época ninguém se importava), variabilidade temática,

instigações cientificas, sociológicas, uma fartura de benesses.

Minha pequena “pilha de

lixo” vai do número 1031 até o número 1445, lembrando que, em primeiro lugar, esta série começa no número 449 (primeira estranheza) e que, em segundo, ela consta

apenas de números ímpares, já que os números pares eram dedicados ao Pato

Donald na Abril dos anos 60-70 (estranheza editorial número 2). É claro que,

como estamos falando de Zé Carioca, estamos falando de um tipo especial de cultura Disney, ou seja, uma

desenvolvida no Brasil e para o Brasil, e vou privilegiar aqui a

análise deste aspecto das histórias. A imensa maioria delas é já da fase de

editoração 100% nacional, provavelmente desenhadas pelo lendário Renato Canini,

responsável pelo abrasileiramento absoluto do Zé nos anos 70, mas não há

créditos.

As histórias do Zé

nesta época são intensamente vivazes, muito coloridas, com familiar cenário

brasileiro, e geralmente lidando com problemas mais afeitos ao leitor

brasileiro: um tipo especial de assaltos e violência, por exemplo, ou a cultura

do samba e outros tipos de cultura de matriz negra, geralmente excluídas do

compêndio cultural da Disney, ou um certo temperamento mais despojado, elétrico

e malandro de todos os personagens, contaminados por um senso de ética carioca

que, sejamos francos, ainda faz bastante sentido. Portanto, selecionei quatro

histórias que funcionam como um anedotário daquilo que encontrei em Zé Carioca

ao chafurdar neste “lixo extraordinário”.

1: A cultura do western

e a cultura da violência

Em “O mais procurado da

cidade”, presente em Zé Carioca Nº 1037,

de 71, acompanhamos a história se abrir com um belo requadro panorâmico

desenhado de forma realista (grande sacada), em que uma grande tela de cinema

mostra um cowboy atirando (Bam! Bam!), ao mesmo tempo em que silhuetas de

personagens Disney observam atônitos. Logo depois, após mais um requadro

anunciar o fim da história, vemos as silhuetas (dentre as quais podemos

identificar a de Zé Carioca) conversarem empolgadamente sobre o filme. Saindo

do cinema, diante do cartaz, Zé (ainda vestido de terninho, chapéu panamá e

guarda-chuva, conforme seu visual clássico) empunha o guarda-chuva empolgado,

entusiasmadamente falando em voz alta: “Menino! O Texas Bill é o máximo! É o

quente!”

Em “O mais procurado da

cidade”, presente em Zé Carioca Nº 1037,

de 71, acompanhamos a história se abrir com um belo requadro panorâmico

desenhado de forma realista (grande sacada), em que uma grande tela de cinema

mostra um cowboy atirando (Bam! Bam!), ao mesmo tempo em que silhuetas de

personagens Disney observam atônitos. Logo depois, após mais um requadro

anunciar o fim da história, vemos as silhuetas (dentre as quais podemos

identificar a de Zé Carioca) conversarem empolgadamente sobre o filme. Saindo

do cinema, diante do cartaz, Zé (ainda vestido de terninho, chapéu panamá e

guarda-chuva, conforme seu visual clássico) empunha o guarda-chuva empolgado,

entusiasmadamente falando em voz alta: “Menino! O Texas Bill é o máximo! É o

quente!”

Esta pequena história,

cuja moral se centrará num engano (Zé será confundido com um bandido e verá que

vida “cheia de perigos” do faroeste não é tão legal quando vivenciada no “mundo

real”), me faz pensar em dois aspectos dignos de nota: em primeiro lugar, a solidez

da cultura do western no Brasil já

nos anos 70, quando o gênero, em sua matriz americana, resfolegava. Filmes

extremamente críticos à cultura do faroeste, como Os profissionais (66), Meu

ódio será sua herança (69) e Pequeno

grande homem (70), já delineavam o declínio do gênero, que nas décadas

seguintes apenas perderia cada vez mais sua espantosa popularidade adquirida

nos anos 30, 40 e 50.

Como o entusiasmo do Zé com o filme de “Texas Bill”

parece fresco como o de um menino vendo hoje “Os vingadores”, isso é amostra o

suficiente da perenidade da cultura dos westerns no Brasil, com vários cinemas

especializados, durante os anos 70, além da popularidade dos chamados “Western

Spaghetti” (feitos por italianos), que vão se disseminar a partir especialmente

desta década. O nome do filme de “Texas Bill”, “O Cruzeiro furado”, de fato

parece parodiar os títulos dos filmes de Sérgio Leone. A história, simpática,

ainda flerta com o gangsterismo e o noir, fazendo singela homenagem ao cinema,

alinhavando a relação que o cinema de violência no Brasil tem com estas

culturas estrangeiras. Se alguém se lembrou, na outra ponta da corda, um filme

como Cidade de Deus, eu não acho que

seja por acaso.

2: O Rio continua lindo

Em “Um guia em apuros”

(Zé Carioca Nº 1207), o quadro

panorâmico que geralmente abre toda história Disney mostra Zé Carioca em um

modesto stand (o “Zé-Tur”) tentando dar viabilidade à sua agência de turismo.

No fundo, nada menos que os morros da Urca e do Pão de Açúcar. “Conheçam o Rio!

Férias! Sol! Verão!”. No quadro seguinte, após vermos as ofertas dos

concorrentes, Zé olha, num plano frontal, para o próprio leitor e comenta,

desanimado: “Ufa! E me disseram que o turismo é um bom negócio... mas por mais

que eu grite... a turma vai toda pra agência concorrente!”

Em “Um guia em apuros”

(Zé Carioca Nº 1207), o quadro

panorâmico que geralmente abre toda história Disney mostra Zé Carioca em um

modesto stand (o “Zé-Tur”) tentando dar viabilidade à sua agência de turismo.

No fundo, nada menos que os morros da Urca e do Pão de Açúcar. “Conheçam o Rio!

Férias! Sol! Verão!”. No quadro seguinte, após vermos as ofertas dos

concorrentes, Zé olha, num plano frontal, para o próprio leitor e comenta,

desanimado: “Ufa! E me disseram que o turismo é um bom negócio... mas por mais

que eu grite... a turma vai toda pra agência concorrente!”

Tentando trabalhar (mas

não conseguindo – como é a tônica da maioria das histórias do Zé Carioca)

honestamente, Zé, aturdido com os baixos preços dos concorrentes (uns gatunos

malhados), resolve implementar todo tipo de reforma no negócio para conseguir

tirar um trocado: muda o stand de localidade (juntamente com seu amigo urubu,

Nestor), abaixa os preços, mas nada muda. Resolvendo então pagar para ver qual

o segredo dos gatos, eles descobrem que os concorrentes executavam um crime

consideravelmente hediondo: levavam os turistas para cima de um morro e os

assaltavam. Me pergunto se colocavam eles dentro de pneus enfileirados e

tacavam fogo também, para depois jogar as carcaças na floresta da Tijuca.

|

| Dadinho é o caralho! |

Esta história me trouxe

à tona dois imaginários sobre o Rio: primeiro, o turismo, que agora bomba tanto

com as Olimpíadas, sempre primitivo, batendo na mesma tecla tropical, mostrando

que, num estereótipo grosseiro em um gibi para as massas, ou numa campanha governamental “séria”, o Rio de Janeiro continua sob o signo de umas duas ou

três características supostamente imutáveis. Em segundo lugar, o aparecimento,

bastante agressivo, de uma terceira característica implicada no mundo caótico

dos cariocas: a violência associada a uma inteligência intrusa e perversa, ou a

selvageria do gangsterismo à brasileira. De alguma forma enraizado num paradoxo

de eterno paraíso perdido, o Rio só tem salvação mesmo, nas páginas do gibi, na

figura do malandro romântico que é Zé Carioca, trazendo sempre algo de “bom

selvagem”, procurando sempre mostrar ao leitor cínico que naquele algures

caótico que se valoriza o descaso e a trapaça, convive também a cultura do

“viva e deixe viver” tropical, deitada na rede, jogando futebol.

|

| Malandraij |

3: Tô me guardando pra

quando...

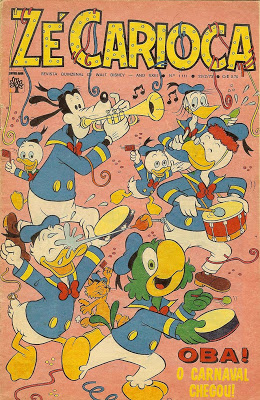

A edição número 1.111

de Zé Carioca, datada (precisamente)

de 23/02/73, é uma edição de carnaval. Logo na capa, uma bela ilustração sobre

fundo rosa-bebê, vemos um verdadeiro fuzuê com Zé, Donald, Pateta e toda turma

batucando no tamborim, soprando corneta, soltando serpentina, cheirando lança-perfume

(sic!). Quando abrimos o gibi, nos deparamos com a encantadora história “Um

paulista na corte do rei momo”, um tema dificilmente batível em termos de

brasilidade. Cheia de vitalidade carnavalesca, esta história vai contar o

deslumbramento do desajeitado primo Zé Paulista quando é convidado por Zé

Carioca para desfilar no carnaval mais famoso do mundo. Vale recontar a

primeira página: Zé Paulista, de cabelinho penteado, terninho empoleirado e uma

puída gravata, chega na rodoviária carioca cheio de dúvida e anseios, enquanto

lê-se numa placa na própria rodoviária: “o serviço público rodoviário informa:

faltam 3 dias para o carnaval”.

A edição número 1.111

de Zé Carioca, datada (precisamente)

de 23/02/73, é uma edição de carnaval. Logo na capa, uma bela ilustração sobre

fundo rosa-bebê, vemos um verdadeiro fuzuê com Zé, Donald, Pateta e toda turma

batucando no tamborim, soprando corneta, soltando serpentina, cheirando lança-perfume

(sic!). Quando abrimos o gibi, nos deparamos com a encantadora história “Um

paulista na corte do rei momo”, um tema dificilmente batível em termos de

brasilidade. Cheia de vitalidade carnavalesca, esta história vai contar o

deslumbramento do desajeitado primo Zé Paulista quando é convidado por Zé

Carioca para desfilar no carnaval mais famoso do mundo. Vale recontar a

primeira página: Zé Paulista, de cabelinho penteado, terninho empoleirado e uma

puída gravata, chega na rodoviária carioca cheio de dúvida e anseios, enquanto

lê-se numa placa na própria rodoviária: “o serviço público rodoviário informa:

faltam 3 dias para o carnaval”.

Zé Paulista, pontual e

ansioso, pergunta-se onde estará Zé Carioca, que prometera buscá-lo na

rodoviária. Ao mesmo tempo, num suspeito estereótipo de erudição paulista,

pergunta-se como comprará ingressos para o Teatro Municipal. A verdade é que Zé

Carioca estava na praia e vai buscar o primo apressado e “culto” com duas horas

de atraso. O grande charme desta história é exatamente a caricatura um tanto

ridícula, mas ao mesmo tempo insistentemente pregnante, que se pode observar da

cultura de São Paulo a partir do primo de Zé. Este enfoque na dedicação, mas ao

mesmo tempo na ingenuidade, acabam por definir o destino do personagem na

história. Se o trabalho sem malandragem (exatamente o oposto do Zé Carioca)

aparece como fator definidor do paulista na história, é justamente o apego

ingênuo ao trabalho que o transforma no melhor tocador de tamborim de Vila

Xurupita. Como bom paulista obcecado e dedicado, ele recebe a missão de tocar o

instrumento, no bloco de rua da moçada, das mãos do próprio Zé. Levando a

experiência como uma missão de vida ou morte e treinando dia e noite, ele acaba

surpreendendo os jurados e vencendo o carnaval de Vila Xurupita. Diante deste

panorama paradoxal, qual é exatamente, portanto, a visão construída sobre os

paulistas nesta história? A do “mané” que não sabe tocar e perde o tempo

treinando pateticamente, ou a do bastião da força de trabalho, eficiente até

mesmo na cultura alheia? Esta singela historinha tem o poder de invocar as duas

perspectivas.

|

| Locomotiva do Brazeel |

4: Brasil grande

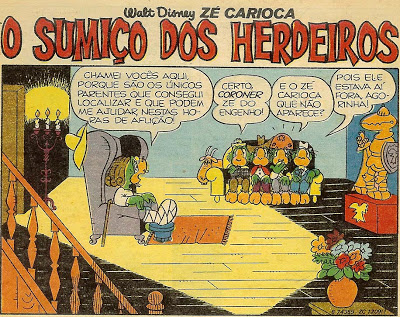

Por fim, uma das

histórias que melhor atestam o carimbo de “brasilidade” atribuído às HQs do Zé

Carioca está na edição número 1209, e tem por título “O sumiço dos herdeiros”.

Aqui, novamente o primeiro requadro panorâmico, padronizadamente responsável

por nos introduzir os conteúdos essenciais da história, é o guia que nos denuncia

os signos para uma análise cultural. Num casarão iluminado a velas e com a

presença elementos aristocráticos (uma armadura medieval, uma grande poltrona

central), o velho coronel (sim, um coronel brasileiro à moda antiga) conversa

com quatro de seus herdeiros, humildemente espremidos em um pequeno sofá. São

eles: Zé Paulista, Zé dos Pampas, Zé Queijinho e Zé Jandaia, cada um

representando o estereótipo cultural de uma região brasileira, fator bem

marcado pelo chapéu que cada indivíduo veste. Este coronel, pintado como uma

figura severa, mas de bom coração, explica que há um mistério: tentam matá-lo,

e cabe aos herdeiros resolver esse problema.

Por fim, uma das

histórias que melhor atestam o carimbo de “brasilidade” atribuído às HQs do Zé

Carioca está na edição número 1209, e tem por título “O sumiço dos herdeiros”.

Aqui, novamente o primeiro requadro panorâmico, padronizadamente responsável

por nos introduzir os conteúdos essenciais da história, é o guia que nos denuncia

os signos para uma análise cultural. Num casarão iluminado a velas e com a

presença elementos aristocráticos (uma armadura medieval, uma grande poltrona

central), o velho coronel (sim, um coronel brasileiro à moda antiga) conversa

com quatro de seus herdeiros, humildemente espremidos em um pequeno sofá. São

eles: Zé Paulista, Zé dos Pampas, Zé Queijinho e Zé Jandaia, cada um

representando o estereótipo cultural de uma região brasileira, fator bem

marcado pelo chapéu que cada indivíduo veste. Este coronel, pintado como uma

figura severa, mas de bom coração, explica que há um mistério: tentam matá-lo,

e cabe aos herdeiros resolver esse problema.

Esta história vale-se

de um sincretismo bastante bizarro, que associa o coronelismo arcaico

brasileiro a uma certa aristocracia europeia, fazendo a casa do coronel parecer

um castelo, e fazendo seus herdeiros parecerem, de algum jeito estranho,

vassalos de uma casta nobre e digna. A história, portanto, desenvolve-se em

exótica mistura do clima de uma fazenda no interior do Brasil, com direito a

sotaque característico e comidas típicas, com romance de fantasmas europeu à Horace Walpole. No final das contas, Zé Carioca, que não participara da reunião

por esperteza, salva a família do golpe planejado pelos primos tortos que não

estavam sendo contemplados pela herança do coronel.

Este coronel, que usa

chapéu, bengala, monóculo e bigodinho, propõe-se na história a ser um signo

exótico, de um antigo conformismo paternalista com culturas brasileiras

arcaicas, ainda num manso traquejo de favores entre uma cultura herdeira do

escravismo (ou de um militarismo torpe e corrupto) e uma certa dignidade

empostada perdida na contemporaneidade. Que as regiões mais famosas do Brasil

estejam presentes para abaixarem a cabeça diante de tal autoridade não

surpreende e, mesmo sendo tiro pela culatra, a história do Zé Carioca acaba

desvelando um sentido meio macabro da própria subserviência brasileira. Uma história

de terror e fantasmas, sem dúvida.