HQ em um quadro: "Pateta Repórter" homenageia Chaplin, por Teresa Radice e Stefano Turconi

/

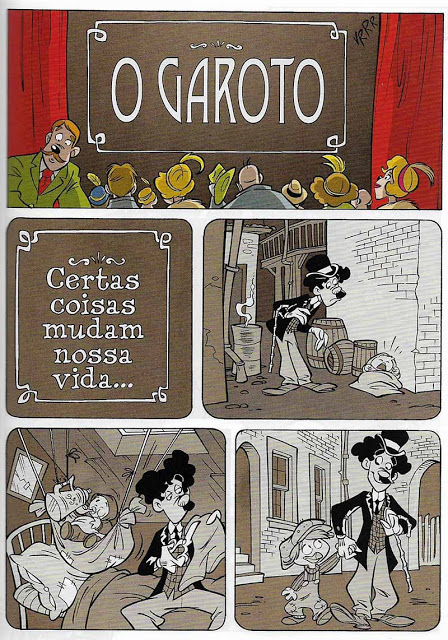

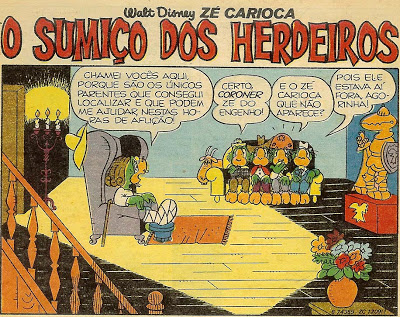

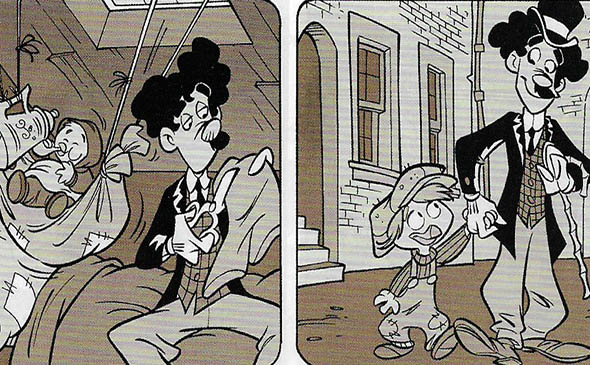

Cena em P&B de O Garoto na visão da Disney contemporânea (Teresa Radice, Stefano Turconi, 2009): A série Pateta Repórter, publicada pela Disney entre 2009-2015 e que recebeu bela edição definitiva pela Abril recentemente, pode não ser das leituras mais profundas, mas é um baita projeto interessante de reconstituição histórica e recontextualização de personagens já cansados de décadas e décadas de repaginações. Ilustrada com toda simpatia pelo italiano Stefano Turconi e escrita a partir de bem feita pesquisa pela também italiana Teresa Radice, estes quadrinhos colocam o abobalhado personagem na pele de um repórter estilo "Forrest Gump" (faz tudo errado, mas dá tudo certo) numa Nova York do new deal nos anos 30, tudo estilizado num romântico ambiente de profissões intrépidas (algumas quase extintas, como o jornalismo, vide manchete "Neymar volta a curtir uma foto no Instagram de Bruna Marquezine"), cafés charmosos, calhambeques, trens e chapéus, muitos chapéus. Não é incomum encontrarmos citações a manifestações maneiras da época, como o swing jazz de Louis Armstrong e Benny Goodman, ou o lendário jogador de beisebol Babe Ruth. Vale destacar também e predileção de Radice por colocar personagens femininas (como Minnie, melhor amiga do Pateta) em evidência, deixando Mickey como uma aparição meio fantasma em cada história (ele nunca tem tempo pra nada).

Em certo momento da saga, chegou a vez de Charles Chaplin ser homenageado, e é o que vemos nos dois quadros selecionados acima. Quem está familiarizado com cinema mudo vai reconhecer uma homenagem/paródia a O Garoto (The Kid, 1921), primeiro longa-metragem de Chaplin, que de certa maneira consolidou a carreira que ele vinha construindo desde 1914 em mais de 60 curtas-metragens realizados por pequenos estúdios muito populares na época, como Keystone, Essaney e Mutual. Pode-se dizer sem medo de errar que Chaplin já era uma unanimidade (e talvez a maior estrela de cinema do mundo) antes mesmo que filmasse seu primeiro longa. A questão é: tentando homenagear Chaplin, a dupla Radice/Turconi troca os pés pelas mãos em alguns quesitos (perdoáveis, claro. É apenas um gibi do Pateta), não compreendendo completamente a influência de Chaplin e ao mesmo tempo situando-o em uma época que não foi propriamente a sua.

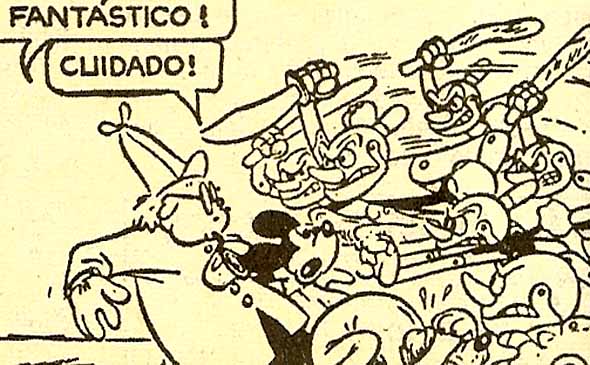

Explico, claro: a história em questão, "O Guarda-Chuva, o Chapéu e o Garoto", conta como Minnie vai receber o grande cineasta em Nova York para que ele realize uma filmagem (O Garoto, obviamente, não foi filmado em NY, e sim na periferia de Los Angeles, nos primórdios de Hollywood). Ao mesmo tempo, o vigarista cego Biagio (um papagaio que faz parte da gangue de trambiqueiros de Bafo de Onça) vai receber seu sobrinho, um simpático mini-meliante chamado Jack, no porto de NY. Durante a sequência de chegada (que representa bem o caos que devia ser esse porto no momento em que navios vinham da Europa), ocorre uma confusão e Jack embolsa o famoso chapéu coco de Chaplin, Pateta fica com o guarda-chuva de Biagio, etc. O plot realmente não importa muito. Apenas ressalte-se que o que se segue é uma tentativa de emular o estilo "slapstick" - comédia física cheia de algazarra e tons de absurdo, que poderíamos dizer ter sido inventada por Mack Sennet, o mestre de Chaplin que o acolheu quando ele chegou da Inglaterra sem um tostão furado, com uma trupe de teatro, em 1914. A história segue com perseguições burlescas por diversos cenários e situações engraçadas e ridículas. O slapstick é um gênero consolidado nos anos 10, e O Garoto, neste sentido, está muito mais próximo desta década do que do cinema dos anos 30.

Repito que não quero pegar pesado em uma justa homenagem a Chaplin num gibi infantil, mas gostaria de ressaltar algumas curiosidades históricas em relação ao grande cineasta que o gibi subverte, adapta ou simplesmente ignora:

1 - A ambientação da época: é comum as pessoas pensarem que os anos 20 e 30 são a mesma coisa, mas a verdade é que são tão diferentes quanto os anos 80 são dos 70, e por aí vai. Pateta Repórter se situa nos anos 30, portanto após o crack da bolsa de NY e dentro de um contexto de muita pobreza e desemprego nos EUA, o que fez esta década se tornar culturalmente, economicamente e cinematograficamente muito diferente da anterior. Em primeiro lugar, nos anos 30 o cinema já é sonoro e foi em poucos anos que se realizou uma transição completa. Mesmo que Chaplin (um resistente) tenha feito alguns de seus melhores filmes, como Luzes da Cidade e Tempos Modernos, nos anos 30, qualquer um minimamente informado sabe que, se estamos falando dos anos de glória do cinema mudo, estamos falando das décadas de 10 e 20. O Garoto, como vimos, foi lançado em 1921, e Chaplin não era um "velho mestre" (como mostrado no gibi), mas sim um iniciante em longas-metragens. É verdade que este filme é fundamental para delinear a estilística chapliniana, misturado o slapstick com melodrama, mas isso já havia sido ensaiado em curtas como O Vagabundo, que Chaplin filmou pela Essaney ainda em 1915. Portanto, para não deixar erros: anos 20 são roaring twenties, era do dixieland, das flappers, da euforia pós primeira guerra, muito dinheiro gasto em crédito, lei seca, junk spots, etc. E especialmente: o momento em que as maiores obras-primas do cinema mudo são produzidas. Anos 30 são de reconstrução dos EUA, Roosevelt, new deal, mulheres voltando para dentro de casa e o auge do cinema sonoro de gênero, como musicais e faroestes. Neste sentido, O Garoto aparece aqui como forçação de barra e uma indução à confusão entre épocas bastante distintas.

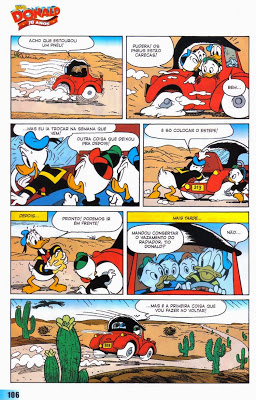

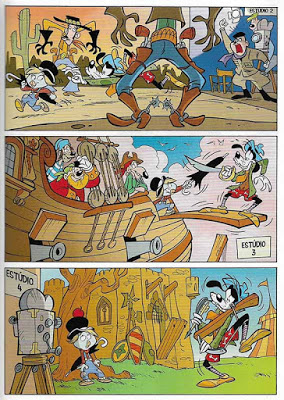

2 - O cinema representado: em certo momento da historia, Jack e Pateta estão se perseguindo e entram num estúdio de cinema. É a oportunidade que os autores têm de fazer sua homenagem a todo o (digamos) "cinema antigo", misturando referências e épocas. Vejamos: primeiro eles passam pelas filmagens de um western. Ok, gênero que praticamente funda o cinema como um todo e atravessou bem a fase silenciosa (vide The Great Train Robbery, filmes de William S. Hart, Tom Mix, experimentos de Griffith, etc.). Depois, um filme de piratas, também um gênero mudo estrondoso, sendo o mais famoso The Black Pirate, com Douglas Fairbanks, de 1926. No terceiro quadro temos um filme de ciclo arturiano, ou ao menos medieval, que remete aos vários filmes de Cruzadas (como o clássico italiano de 1918) e também a filmes de Robin Hood, como o clássico de 22 também com Fairbanks (o desenho de Radice no quadrinho, no entanto, emula mais a versão de 38 com Errol Flynn, o que condiziria mais com a época do gibi). Depois, na página seguinte, a coisa começa a ficar meio torta. O sci-fi no primeiro quadro só pode remeter ao "serial" de Flash Gordon de 1936. O famoso quadrinho de Alex Raymond saiu em 1934. Portanto, nem um nem outro têm qualquer coisa a ver com cinema mudo. O quadro seguinte mostra Pateta topando com fantasias de Drácula, Frankenstein e outros monstros: clara referência aos clássicos de Universal dos anos 30 (Drácula de Todd Browning, Frankenstein de James Whale e o Lobisomem com Lon Chaney Jr, que já é dos anos 40). Por fim, King Kong, que é de 1933 e epítome da Hollywood dos anos 30. Portanto, referência bacanas, cruzadas, entre anos 20 e 30, mas ainda sinto Chaplin um tanto deslocado nesse contexto.

3 - O garoto: Jack, o pequeno papagaio, é referência direta, obviamente, a Jackie Coogan, uma das primeiras estrelas mirins de Hollywood, que contracenou com Chaplin no filme de 1921. Ao contrário do que se pensa em algumas lendas urbanas, Coogan não morreu de overdose de heroína, e sim teve uma carreira decente no cinema até falecer de causas naturais nos anos 80. Além de ter feito "o garoto", ele também ficou famoso por lutar pelos direitos das crianças que atuam e por ter feito o tio Fester na série original da Família Adams.

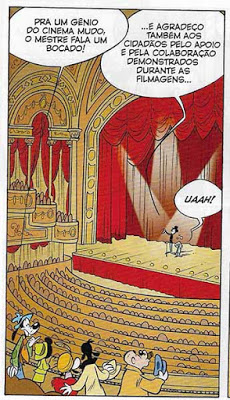

4 - Chaplin gosta de textão: em certo momento da história, quando Chaplin finalmente vai apresentar seu filme ao público, ele profere um discurso (meio longo) antes, o que faz o Pateta comentar o seguinte: "Para um gênio do cinema mudo, o mestre fala um bocado!" De fato, Chaplin, ao fazer seu primeiro filme falado (O Grande Ditador, 1940), resolve descontar as décadas de mutismo num discurso enorme no final da história, uma das falas mais emblemáticas da história do cinema. Ele teve um atraso de 13 anos para aderir ao cinema falado, mas, quando finalmente o fez, marcou também a nova tecnologia. E curtia um textão mesmo: suas entrevistas são lendárias e polêmicas. Sua autobiografia é um delicioso calhamaço de 500 páginas.

Os dois quadros que selecionei mostram, em P&B puxado pra sépia, a agrura de Carlitos criando Jack em meio à pobreza (o que me lembra a notória frase do cineasta François Truffaut: "Quando Chaplin entrar na Keystone para rodar ‘filmes de perseguição’, correrá mais rápido e mais longe que seus colegas do music-hall, pois, embora não fosse o primeiro cineasta a descrever a fome, foi o único a conhecê-la") e a afetividade entre os dois personagens. Foi a maneira definitiva com que Radice e Turconi cristalizaram sua homenagem: plasmando o cinema em quadrinho. Bela e fofa homenagem, diga-se. Esses detalhes e imprecisões relatados são coisa de gente chata, não se acanhem. Coisa de doente. (CIM)