Contos sobre a decomposição: conheça Al Feldstein

/

por Ciro I. Marcondes

Al Feldstein é mais um daqueles nomes que hoje pairam sob obscura sombra na história das HQs. Seu trabalho como editor, ilustrador e, principalmente, de roteirista nas clássicas publicações da EC Comics nos anos 50 (e posteriormente em MAD) hoje parece, especialmente no Brasil, relegado a um vão ostracismo, quando quadrinhos de horror, crime e ficção científica, tão populares naquela segunda aurora para o comic book, vão se tornando não apenas obsoletos, mas verdadeiras peças de arqueologia. Um pulo na banca de jornal hoje e tudo o que se vê são dezenas de publicações com os mesmos super-heróis de sempre, apenas remodelados para um design contemporâneo (de traço realista e fino, pouco estilizado, geralmente colorido em computação gráfica), com a diferença de sua ética e estética serem estrategicamente adaptados ao gosto contemporâneo. Um nojo, em geral. Quadrinhos de péssimo gosto, sem imaginação ou variabilidade de gênero.

Não deixa de ser irônico, portanto, que os quadrinhos da EC, tão vilipendiados nos anos 50 devido a uma vultosa caça às bruxas promovida tanto por setores moralistas da sociedade, quanto por intelectuais, quanto pelo próprio governo americano, sejam hoje lidos por aficcionados e colecionadores como trabalhos de qualidade estética, laboratório para grandes desenhistas (como Wally Wood, Bill Elder e John Severin) e como inventário de incríveis histórias, escabrosas, delirantes, anormais, detestáveis. O “mau gosto” e o tom altamente politicamente incorreto dos quadrinhos de horror e crime da EC, passados mais de 60 anos de suas publicações originais, se tornaram quadrinhos de culto, ousados, fora dos padrões de qualquer época para as HQs, verdadeiros tesouros elaborados por mentes delirantes que viam este salto politicamente incorreto como um passo além dos quadrinhos de aventuras, super-heróis e family strips que vinham sendo publicados nos Estados Unidos desde os anos 1930.

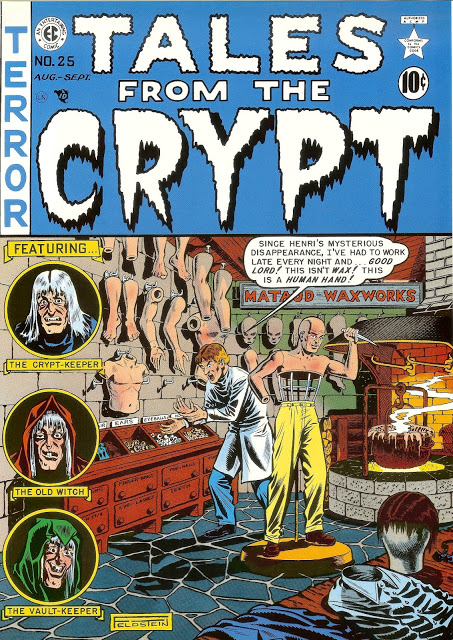

Al Feldstein foi um dos nomes principais desta geração e formava, juntamente com o editor-chefe Bill Gaines e o multi-talentoso roteirista e desenhista Harvey Kurtzman, a tríade que tornou a EC uma editora lendária. Caçada pela censura durante os anos de chumbo do macartismo, a EC não durou muito tempo, mas os três títulos de horror da editora, Tales from the Crypt (anteriormente Crypt of Terror), The Vault of Horror e The Haunt of Fear marcaram época ao apostar em temas-tabu como canibalismo, esquartejamento, putrefação, além de todo tipo de horror psicológico. Feldstein acreditava que era hora de a EC deixar de copiar histórias de crime que faziam sucesso em outras editoras (títulos como Crime does not Pay) e criar um gênero autêntico que os fizesse ser, por sua vez, copiados pelas outras editoras. Daí o insight de debater com Gaines a criação de revistas de horror escatológico, quase explícito, beirando o exploitation e o gore, tão populares hoje em dia, inspirado em aterradoras novelas de horror para o rádio dos anos 30.

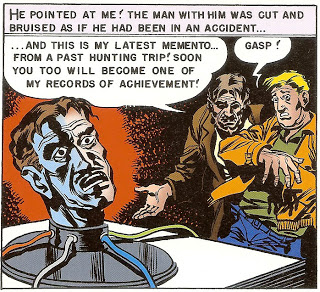

A despeito da contribuição de Bill Gaines na hora de elaborar os argumentos, ou do resto do espetacular time da EC nos títulos de ficção-científica, guerra e crime, é o trabalho de Feldstein em Tales from the Crypt e nos outros títulos de horror que vai catapultar a EC a tornar-se o maior sucesso comercial dos quadrinhos americanos dos anos 50. Suas histórias possuíam certo senso de ironia e humor escarninho, bastante perversos, traduzidos especialmente no final com um twist grotesco de horror que nos leva, por exemplo, a imaginar situações que podem ser resumidas nas seguintes storylines: “um sujeito apaixonado por sua falecida amada que se tranca por acidente em seu mausoléu e é obrigado a se alimentar dela para sobreviver”; “um caçador e colecionar de troféus de caça que se vê caçado por um homem insano que transforma sua própria cabeça em um troféu humano”; “um homem que conduz uma carroça escondendo por dentro dela, atrás de seu corpo, um gêmeo siamês morto e apodrecido”, dentre centenas de atrocidades, enterramentos de pessoas vivas, mortes hediondas, monstros e criaturas pútridas que retornam para saciar quaisquer sedes de vingança que possuam. Para melhor pensar o estilo de Feldstein e seus quadrinhos, selecionei, para fazer um pequeno comentário, três histórias que compartilham, de alguma forma, um tema comum: a incapacidade de morrer ou os efeitos da postergação da morte.

Três níveis de postergação da morte

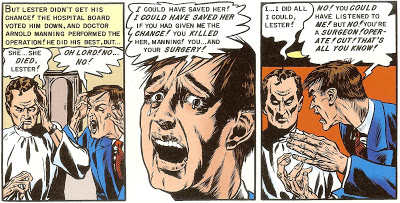

Na primeira delas, que vem a ser a melhor dentre as três, Feldstein cria um exótico efeito de suspense médico, deixando o leitor à deriva por quase todas as 7 tradicionais páginas das histórias da EC. The living death foi publicada em Tales from the crypt número 24, em 1951, e foi ilustrada com o traço tortuoso e deformativo de Graham Ingels, deixando os personagens da história com aspecto agressivo e grosseiro, o que não era novidade para os padrões da EC. Ao longo de uma narrativa sisuda, pontuada por muitos letreiros (este aspecto literário também era comum nos textos de Feldstein, que era mais uma mente criadora de histórias escabrosas do que propriamente um narrador habilidoso), somos apresentados a um conflito digno do final do século XIX: dois médicos, amigos de faculdade, anteveem futuros diferentes para a medicina, ao mesmo tempo em que amam a mesma mulher, Laurie. Enquanto Lester Jerome acredita que a maioria das doenças ocorre através de processos da mente (flertando com a pré-psicanálise de Charcot e Breuer, mesmo que mais de 50 anos depois que estas questões tomaram outros rumos na neurologia e na psicologia), Arnold Manning torna-se um halopata mais tradicionalista, sucesso em sua área. Jerome acaba se casando com Laurie, mas seus métodos (que incluem a hipnose) o levam ao obscurantismo, enquanto Manning alcança a glória como médico de renome. A ironia do destino leva a esposa de Jerome a desenvolver um câncer com pouquíssima probabilidade de cura. Tratada no hospital de Manning, a junta médica decide que o tratamento do médico famoso seria melhor do que os métodos pouco testados do marido dela. Laurie é tratada por Manning e morre, para o desespero de Jerome, que vocifera com olhar de desespero e vingança: “eu poderia ter salvado ela!”

A história poderia se encerrar neste caso por si só, já que estamos lendo um texto com um drama humano bastante razoável, com interessante insight sobre visões da medicina, ilustrado por uma arte simples, mas suficientemente brutal, seca e aterradora. Porém, Feldstein nos leva a um novo plot twist quando o próprio Manning é acometido por um câncer quase incurável, o que o leva a abandonar seus próprios métodos e a procurar, anos depois, o velho colega e rival pouco ortodoxo para tentar salvar sua vida. Amargurado e rancoroso, Jerome acaba aceitando realizar o tratamento por hipnose, infligindo-lhe a sugestão de “jamais morrer”, “independente de quaisquer circunstâncias”, “até que ele diga a palavra ‘Laurie’”. O que se sucede é bizarro. Manning efetivamente morre, quando seu coração sofre uma parada cardíaca, mas seu cadáver continua a emitir sons e grunhidos, mexendo-se grosseiramente, em algum centro motor, indefinidamente. E, por indefinidamente, considere-se meses. Manning treme e grunhe gemidos de dor até que a junta médica decide chamar o médico que o havia tratado: Jerome. É neste momento que emerge o único aspecto mais gore da história, justamente no último quadro, quando, em meio a resmungos, Jerome pronuncia a palavra “Laurie” e quebra a hipnose depois de meses. Instantaneamente, o corpo de Manning passa a putrefazer-se até virar uma massa disforme.

Apesar do final grosseiro (bem ao sabor da EC) e com um quê meio “WTF?”, a história de Jerome e Manning não deixa de ser uma das mais excepcionais de Feldstein, não apenas por não trazer monstros e elementos sobrenaturais, mas também por envolver sentimentos complexos como a vingança e a redenção, o amor e a competitividade profissional, além de um debate estranho a respeito do real alcance da hipnose, de um verdadeiro conceito de morte, alma, e do decaimento do corpo humano. Neste caso, o prolongamento da vida se dá por meio da sugestão sobre a mente, o que sugere uma separação em relação ao corpo, que insiste em morrer.

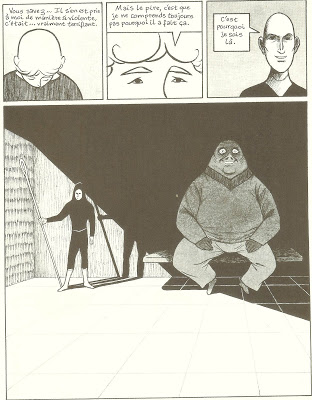

É um caso semelhante do que ocorre em Judy, you’re not yourself today, que Feldstein escreveu para Tales from the crypt N° 25, ilustrada por ninguém menos que um precoce Wally Wood. Nesta curiosa história, uma formosa e loira dona de casa chamada Judy abre sua porta para uma velha mendiga que acaba por se revelar uma espécie de bruxa após praticar temível feitiço: à procura de um corpo jovem com o qual possa trocar de almas, ela encontra na beleza de Judy a saída perfeita, e executa a bruxaria. Aterradora, essa história se foca no choque com que a moça percebe a troca de corpos, tendo se tornado agora uma figura decrépita, frágil e horrenda. O marido de Judy, Donald, consegue, através de plano mirabolante, reverter o processo e assassinar a velha bruxa. O plot twist, neste caso, se dá quando, meses depois, mesmo com a velha enterrada no porão, a alma da bruxa consegue novamente fazer o feitiço se reverter, e Judy, de repente, se vê incorporada novamente no que restou, putrefato, do corpo morto. Judy se reergue, agora um monstro em decomposição, resistente à morte.

Neste caso, a vida é prolongada por algum tipo de recurso sobrenatural, não tão sofisticado quanto a sugestão que rompe o equilíbrio entre morte e vida da história anterior, mas amparado por uma espécie de vontade recorrente e interminável de continuar vivendo, representado na alma demoníaca da bruxa. O que é mais exótico e perturbador é imaginar que, de alguma forma, e por algum mecanismo que desafia todo tipo de resolução que inclua o assassinato, o tempo, o enterro e a decomposição, os demônios sempre encontram alguma maneira de retornar e possuir os vivos.

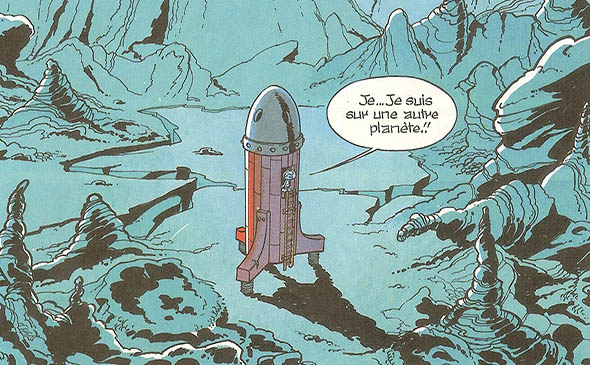

Nossa última fábula de morte e decomposição foi retirada do imaginário do grande autor de ficção-científica Ray Bradbury, que transitava entre o pulp e a especulação filosófica, e cujas histórias foram em grande parte adaptadas por Feldstein (um grande fã do autor, que também reconhecia a qualidade da EC e firmou parceria) para os quadrinhos. The Black ferris foi publicada em Haunt of Fear N° 18, em 1953, e também apareceu por aqui na saudosa edição número 1 de Cripta do Terror, da editora Record, que saiu em 1991. Aqui, uma dupla de garotos vai a um parque de diversões velho durante uma noite sombria e presencia um acontecimento extraordinário: um homem adulto sobe na roda-gigante e, após algumas voltas controladas por um operador corcunda e cego, retorna... como um criança! O princípio todo da história é fabuloso e imaginativo, e parte da ideia de que esta roda gigante, com algum tipo de propriedade mágica sobre o tempo, acelera ou reduz (dependendo do sentido para o qual a roda está girando) o envelhecimento de quem está dentro dela. A trama se desdobra sobre um golpe praticado por este homem misterioso, que ora aparece como menino, ora aparece como adulto. O clímax ocorre justamente no final, quando as crianças procuram sabotar o plano maléfico deste homem-menino e abatem o operador cego, enquanto a roda gira para o futuro. O resultado, com a roda girando sem parar e o homem gritando freneticamente “parem a roda!”, não poderia ser menos assombroso: quando a polícia efetivamente consegue parar a roda, jaz apenas um esqueleto do homem, envelhecido “demais” pelo mecanismo de tal exótica máquina do tempo.

Se no primeiro caso temos um rompimento das relações normais entre mente e corpo através do procedimento meio mecânico e meio espiritual que é a hipnose, provocando o prolongamento de uma vida através de morte, e no segundo temos a insistência de um ser de pura vontade inefável de continuar existindo e se perpetuando (um espírito demoníaco), neste terceiro caso temos uma guinada completamente mecânica, quando o decaimento ou não do corpo e o prolongamento da vida é realizado por algo inteiramente externo: uma máquina, e, mais interessante ainda, uma máquina do tempo. Aqui, Feldstein encerra essa forçosa “trilogia” ao colocar cada um dos potenciais de ressurgimento ou apodrecimento do corpo e da alma em um limiar que inclui o mundo mecânico, da matéria, ou o mundo espiritual, da mente. Não que estas histórias, ingênuas e fabulosas apenas, em suas origens, se proponham a que sejam lidas em tal lente “metafísica”, mas não deixa de soar interessante imaginarmos que tais arquétipos como o da hipnose, dos demônios ou das máquinas do tempo possam ressoar uma significação comum, enredada: a do horror. Horror do prolongamento da vida. Horror do medo da morte.