por Pedro Brandt

Se tivesse que escolher salvar de um incêndio uma revista

em quadrinhos ou um disco, Evandro Vieira não teria dúvida: “Um quadrinho, é

claro! Música é mais fácil conseguir de novo. Tenho um exemplar de Minha vida, do Robert Crumb, autografada

pelo autor. Sei bem onde está guardado para pegar e fugir com ele!”. Rock e

quadrinhos têm sido o pão com manteiga deste brasiliense desde a infância.

Hoje, aos 42 anos, ele reúne uma considerável coleção de gibis, CDs e artigos

relacionados, como bonecos e estatuetas de músicos, heróis e (principalmente) vilões.

O mais recente item do acervo é de autoria do próprio Evandro e dialoga

diretamente com essas duas paixões. O título já escancara: Rock vs.Comics.

Há 12 anos à frente da banda de hardcore Quebraqueixo,

Evandro já foi vocalista dos grupos Macakongs 2099 e Royal Street Flesh. Alguns

de seus amigos de adolescência se tornariam roqueiros famosos nas bandas

Raimundos e Little Quail, duas das mais populares de Brasília durante os anos

1990. Evandro já colocou a voz em seis CDs e Rock vs.Comics é a quarta publicação com seu nome – ou o pseudônimo Evandro

Esfolando – na capa.

A estreia foi o livro

Esfolando

ouvidos (2005), no qual conta memórias, causos e bastidores do rock em

Brasília, especialmente das cenas punk e hardcore, desde meados da década de

1980 até o começo dos anos 2000. Depois, veio a coletânea de contos

Grosseria refinada (2008). Uma das

histórias ali presentes,

Trabalho do

Galinha Preta, foi transformada no longa-metragem

Um assalto de fé (2011).

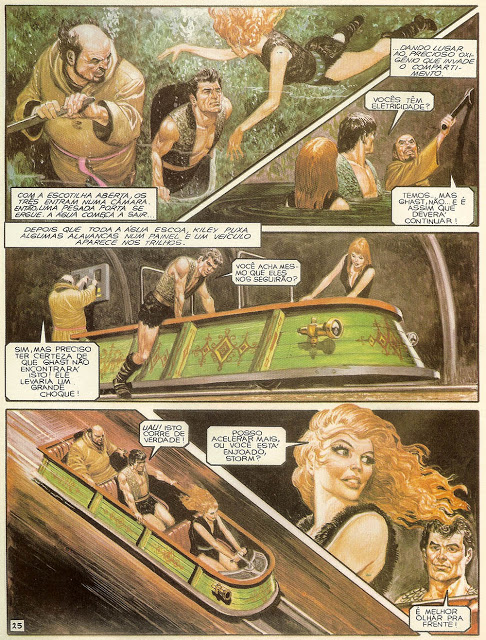

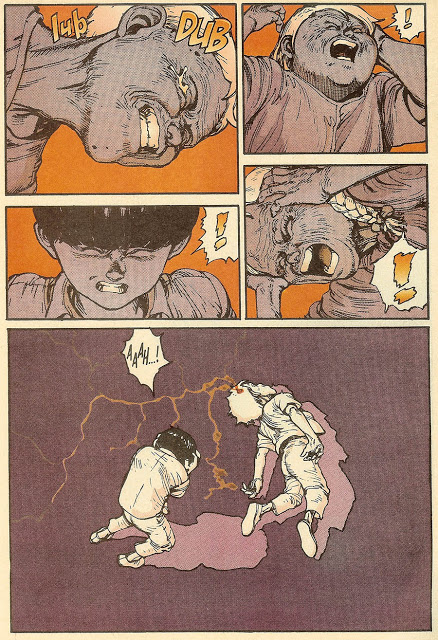

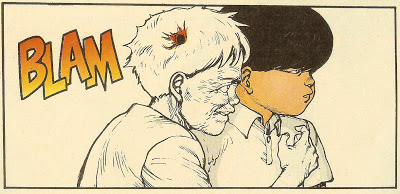

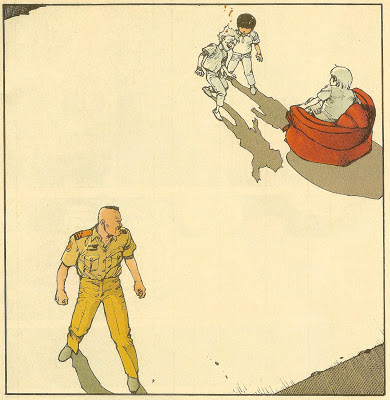

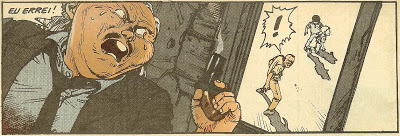

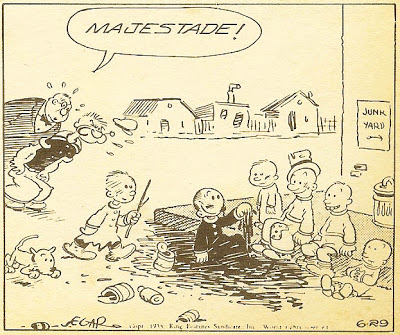

Quebraqueixo

– A banda desenhada saiu há quase três anos e batiza tanto o segundo CD da

banda de Evandro quanto a revista em quadrinhos que o acompanha – nas páginas,as

letras do quarteto foram transformadas em HQs pelas mãos dos melhores quadrinistas

de Brasília.

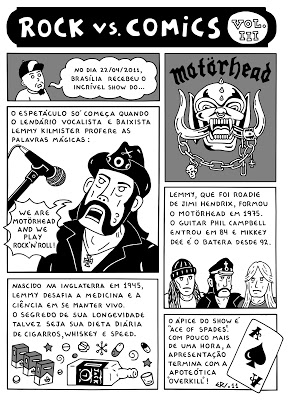

Rock vs.Comics

não trata de uma disputa de um contra o outro, pelo contrário. Na publicação,

Evandro apresenta resenhas ilustradas de shows de rock e festivais de história

em quadrinhos dos quais participou entre 2010 e 2012. O estalo para a criação

de Rock vs.Comics, no entanto, surgiu

de um embate. Na noite de 30 de março de 2011, ele teve de escolher entre

assistir a um show do Iron Maiden ou a uma palestra do cartunista argentino

Liniers. Como já tinha visto a Donzela de Ferro ao vivo (na primeira vez que a

banda inglesa passou por Brasília), optou pelos quadrinhos.

Evandro conta que outra inspiração para

Rock vs. Comics veio da leitura de

O pequeno livro do rock, de Hervé Bourhis, no qual o francês apresenta com ilustrações os principais

personagens, discos e episódios do gênero musical. “Achei a ideia incrível e

pensei em fazer algo parecido com as histórias que eu conto no

Esfolando ouvidos. Comecei a fazer uns

ensaios, até para alimentar o meu blog (

esfolando.wordpress.com),

e vi que a coisa funcionava”.

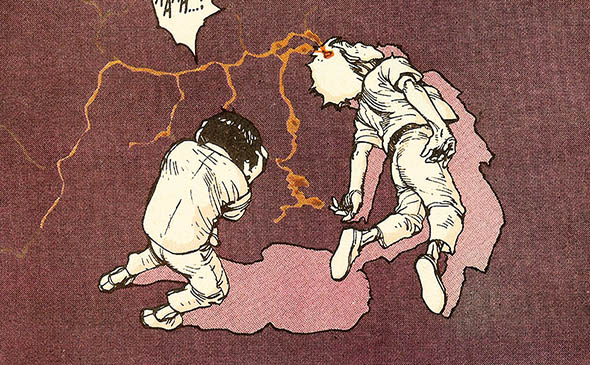

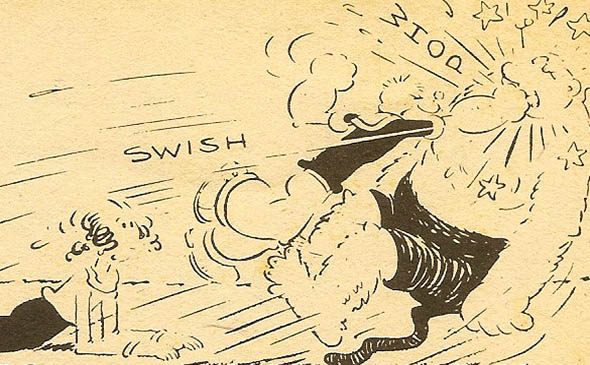

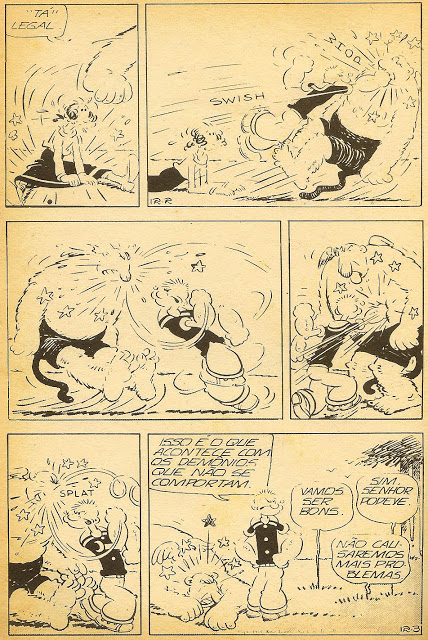

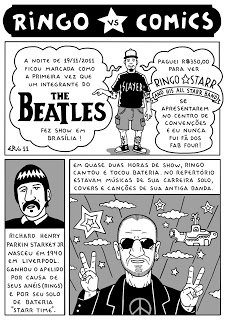

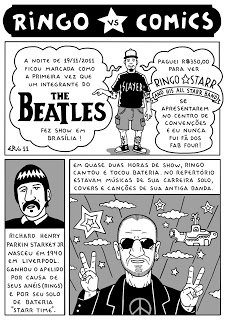

Ao longo das 34 páginas da revista, o autor apresenta 25

resenhas ilustradas (em preto, branco e cinza) que vão desde shows de alguns de

seus ídolos, como JelloBiafra (ex-vocalista dos DeadKennedys) e a banda

SuicidalTendencies até de artistas que passam longe de seu gosto musical, como

Bob Dylan e Ringo Starr. “Posso nem gostar muito da banda, o importante é ver

um show maneiro”, pondera.

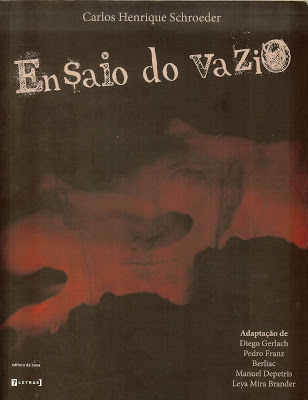

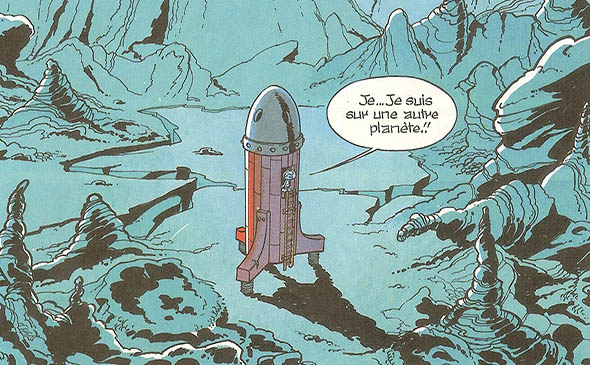

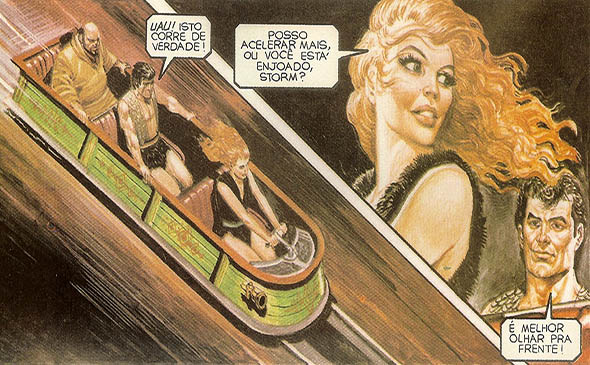

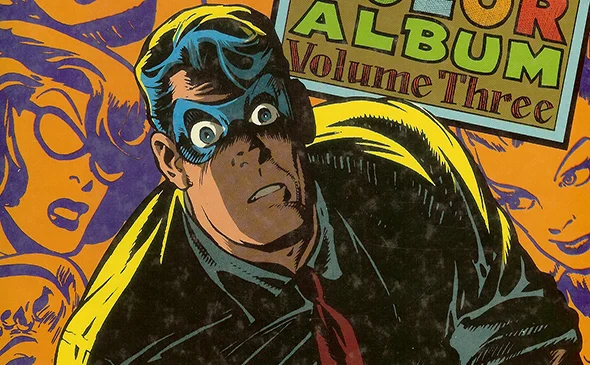

Disney, Mad, Moebius

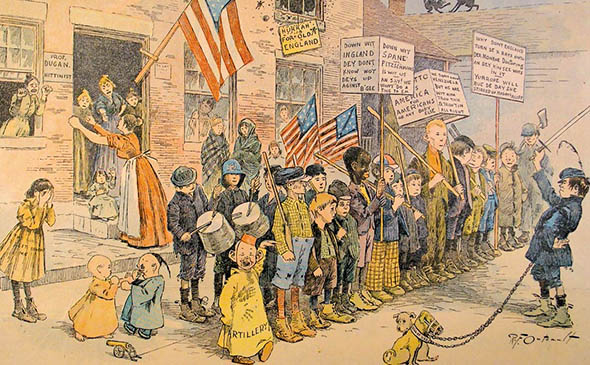

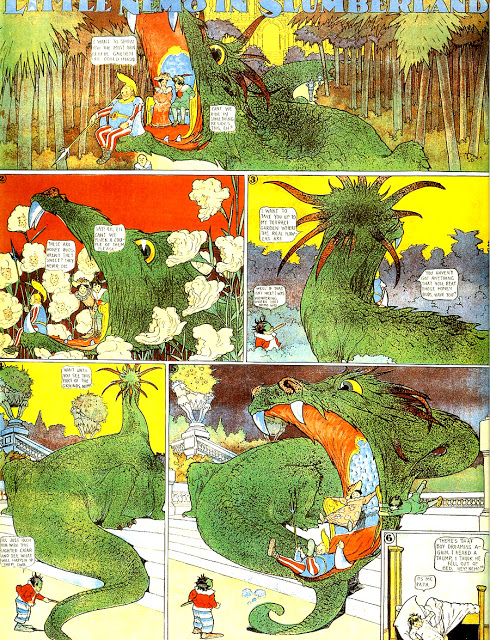

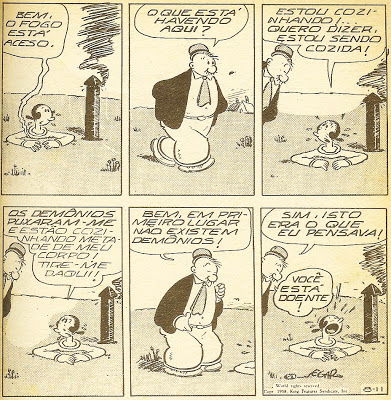

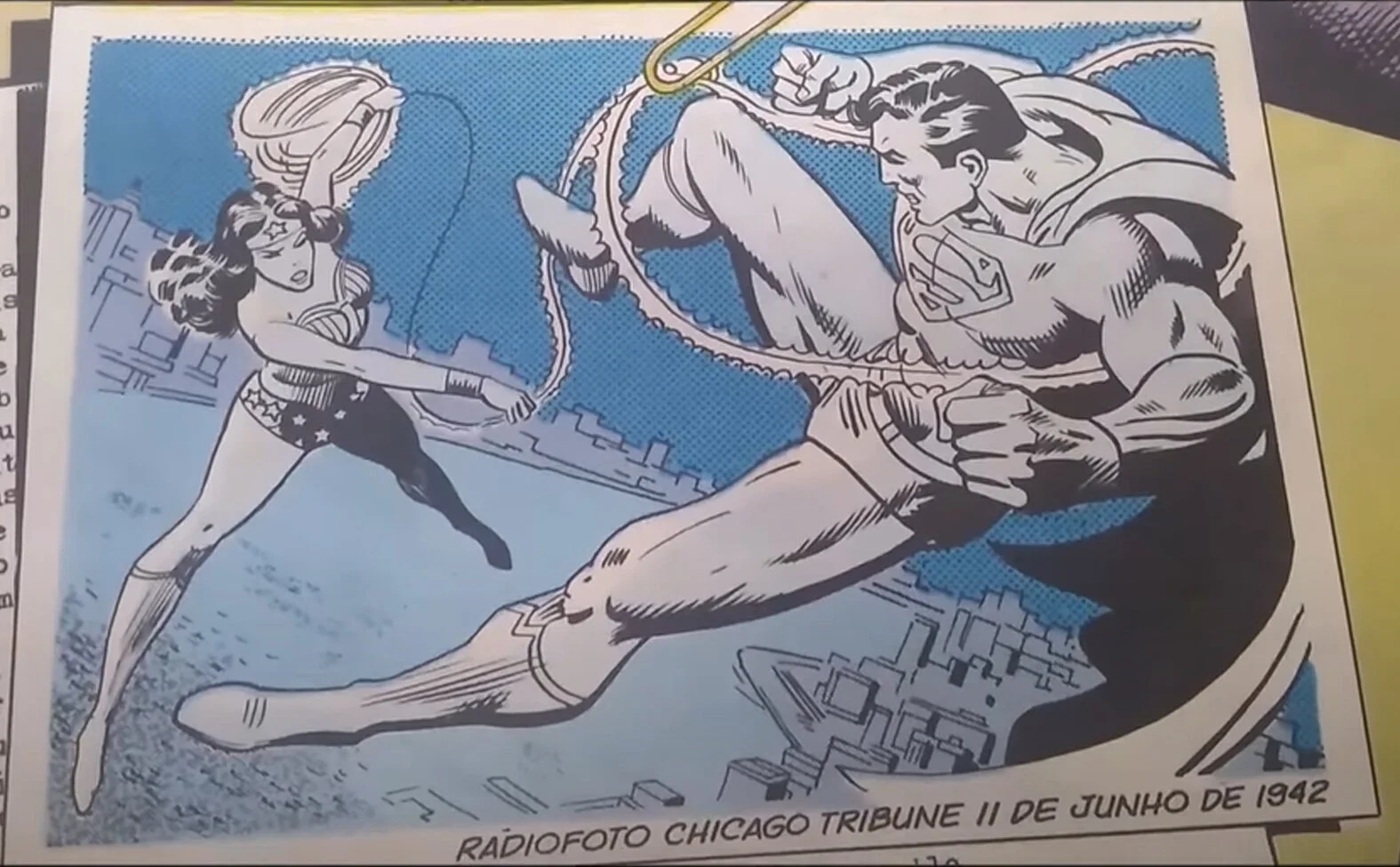

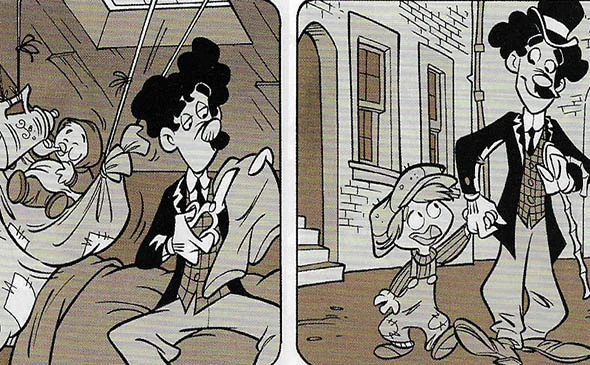

A formação de Evandro enquanto leitor de quadrinhos

começou na infância com os personagens de Mauricio de Sousa e Walt Disney.

Posteriormente, a satírica revista

Mad

exerceu grande influência sobre ele. “O humor é uma ótima porta de entrada para

o universo dos quadrinhos. E a partir dele você pode escolher qual caminho

trilhar. Eu nunca gostei muito de super-heróis, sempre curti mais quadrinhos

europeus, tipo as coisas do Moebius, e autores mais underground”, conta.

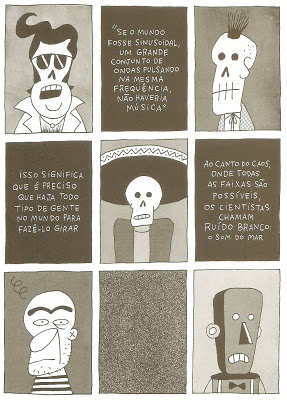

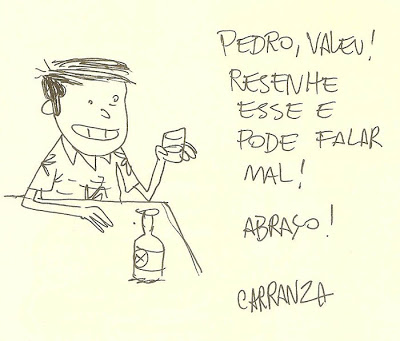

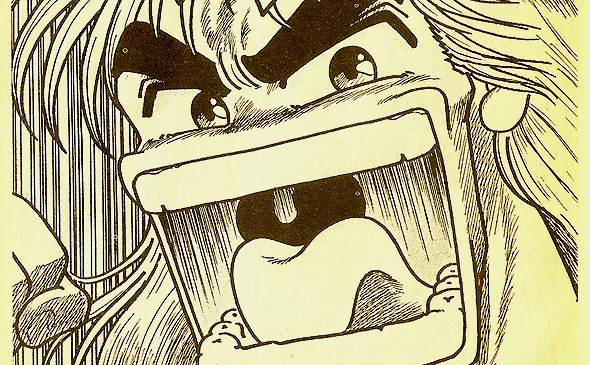

Autodidata, Evandro tem um desenho simples e minimalista

(não confundir com tosco e sem estilo) e suas histórias são rápidas e direto ao

ponto como uma música de hardcore. “Tento caracterizar os personagens com o

mínimo de traços possíveis”, comenta. Até por isso, os detalhes fazem toda a

diferença em suas resenhas ilustradas. “Eu sempre me desenho usando camiseta de

alguma banda. A escolha da banda, geralmente, tem alguma coisa a ver com a

história”. Cada resenha tem uma diagramação diferente e é possível perceber com

o passar das páginas uma busca pela experimentação de novos formatos de contar

uma história – prática que Evandro pretende expandir na próxima temporada de Rock vs. Comics. “Como no Brasil ninguém

nunca fez um quadrinho com essa proposta, eu quero sentir a resposta do público

– posso ser considerado um idiota ou um pioneiro. Mas fazer esses quadrinhos é

uma paixão e, independente de qualquer coisa, pretendo continuar produzindo,

nem que seja só para colocar no meu blog”, sentencia.

Publicado com o auxílio do FAC (Fundo de Apoio à

Cultura), Rock vs. Comics será

lançado no Domingo, 24/03, no Espaço Laje (708 Sul Bloco A, casa 47 - Brasília). A entrada é gratuita e a revista estará

à venda no local por R$ 15.

Cinco quadrinhos com rock:

Lôcas – Maggie, a

mecânica, de Jaime Hernandez

Derrotista,

de Joe Sacco

Red Rocket 7, de Mike Allred

Top 5 Evandro Esfolando:

Rock: DeadKennedys, Raimundos, Ramones, Ratos de Porão e SuicidalTendencies.

Comics:

Alan Moore, Angeli, Robert Crumb, Moebius e Liniers.

A estreia foi o livro Esfolando

ouvidos (2005), no qual conta memórias, causos e bastidores do rock em

Brasília, especialmente das cenas punk e hardcore, desde meados da década de

1980 até o começo dos anos 2000. Depois, veio a coletânea de contos Grosseria refinada (2008). Uma das

histórias ali presentes, Trabalho do

Galinha Preta, foi transformada no longa-metragem Um assalto de fé (2011). Quebraqueixo

– A banda desenhada saiu há quase três anos e batiza tanto o segundo CD da

banda de Evandro quanto a revista em quadrinhos que o acompanha – nas páginas,as

letras do quarteto foram transformadas em HQs pelas mãos dos melhores quadrinistas

de Brasília.

A estreia foi o livro Esfolando

ouvidos (2005), no qual conta memórias, causos e bastidores do rock em

Brasília, especialmente das cenas punk e hardcore, desde meados da década de

1980 até o começo dos anos 2000. Depois, veio a coletânea de contos Grosseria refinada (2008). Uma das

histórias ali presentes, Trabalho do

Galinha Preta, foi transformada no longa-metragem Um assalto de fé (2011). Quebraqueixo

– A banda desenhada saiu há quase três anos e batiza tanto o segundo CD da

banda de Evandro quanto a revista em quadrinhos que o acompanha – nas páginas,as

letras do quarteto foram transformadas em HQs pelas mãos dos melhores quadrinistas

de Brasília. Evandro conta que outra inspiração para Rock vs. Comics veio da leitura de O pequeno livro do rock, de Hervé Bourhis, no qual o francês apresenta com ilustrações os principais

personagens, discos e episódios do gênero musical. “Achei a ideia incrível e

pensei em fazer algo parecido com as histórias que eu conto no Esfolando ouvidos. Comecei a fazer uns

ensaios, até para alimentar o meu blog (esfolando.wordpress.com),

e vi que a coisa funcionava”.

Evandro conta que outra inspiração para Rock vs. Comics veio da leitura de O pequeno livro do rock, de Hervé Bourhis, no qual o francês apresenta com ilustrações os principais

personagens, discos e episódios do gênero musical. “Achei a ideia incrível e

pensei em fazer algo parecido com as histórias que eu conto no Esfolando ouvidos. Comecei a fazer uns

ensaios, até para alimentar o meu blog (esfolando.wordpress.com),

e vi que a coisa funcionava”. A formação de Evandro enquanto leitor de quadrinhos

começou na infância com os personagens de Mauricio de Sousa e Walt Disney.

Posteriormente, a satírica revista Mad

exerceu grande influência sobre ele. “O humor é uma ótima porta de entrada para

o universo dos quadrinhos. E a partir dele você pode escolher qual caminho

trilhar. Eu nunca gostei muito de super-heróis, sempre curti mais quadrinhos

europeus, tipo as coisas do Moebius, e autores mais underground”, conta.

A formação de Evandro enquanto leitor de quadrinhos

começou na infância com os personagens de Mauricio de Sousa e Walt Disney.

Posteriormente, a satírica revista Mad

exerceu grande influência sobre ele. “O humor é uma ótima porta de entrada para

o universo dos quadrinhos. E a partir dele você pode escolher qual caminho

trilhar. Eu nunca gostei muito de super-heróis, sempre curti mais quadrinhos

europeus, tipo as coisas do Moebius, e autores mais underground”, conta.