Macanudismo no Brasil

/ por Gustavo Trevisolli

por Gustavo Trevisolli  Para um cara que vem de Campinas, interior de São Paulo, morar no Rio de Janeiro tem suas vantagens. Apesar do trânsito e da considerável quantidade de mamíferos presentes nesta cidade, os eventos culturais não são tão escassos como os próprios cariocas reclamam.

Para um cara que vem de Campinas, interior de São Paulo, morar no Rio de Janeiro tem suas vantagens. Apesar do trânsito e da considerável quantidade de mamíferos presentes nesta cidade, os eventos culturais não são tão escassos como os próprios cariocas reclamam.Além de ir em todos os grandes eventos do Centro Cultural no Banco do Brasil e da Caixa Econômica, ainda fui em outros eventos voltados aos quadrinhos, como ComiKong com presença de Oliver Copiel, artista responsável por inovar o visual do Thor; a Bienal de Livro, em uma mesa redonda com Rafael Coutinho, André Drahmer, Lourenço Mutarelli e Rafael Sica; além da segunda edição da Comic Con Rio, com exposição de originais de Will Eisner, presença de diversos cartunistas, inclusive do roteirista Chris Claremont. Recentemente acabou uma exposição em que houve mesas redondas e oficinas com Cartunistas de Brasil e Argentina.

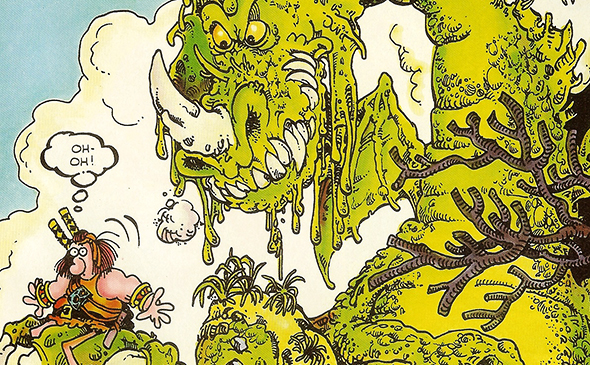

Esta Exposição foi Macanudismo, com mais de 650 tiras, Cartuns e quadrinhos de Liniers. Argentino, nascido em Buenos Aires, atingiu fama e glória com suas tiras no jornal Lá Nácion, assim como em ilustrações para revistas como a Rolling Stone. Lançou até agora 8 álbuns dos Macanudos, sendo 5 traduzidos aqui no Brasil, lançados pela Zarabatana Books. A editora, com sede em Campinas, também lançou outros álbuns de quadrinhos argentinos, como a Fierro, colêtanea da revista argentina que apresenta diversos cartunistas do país.

Liniers estava presente na abertura, pintando um lindo mural que pode ser visto até hoje na caixa cultural, enquanto o músico Cheba Massolo apresentou as encantadoras músicas de seu álbum Coyazz - que teve a capa ilustrada por Liniers - acompanhado do músico Maximiliano Padin.

Liniers estava presente na abertura, pintando um lindo mural que pode ser visto até hoje na caixa cultural, enquanto o músico Cheba Massolo apresentou as encantadoras músicas de seu álbum Coyazz - que teve a capa ilustrada por Liniers - acompanhado do músico Maximiliano Padin.O artista assina a trilha sonora original do documentário Liniers, el trazo simple de las cosas, que também está na programação. Visite o myspace do músico aqui.

Toda interação contribuiu com um sentimento de conforto que encontramos também nas tiras em exposição do autor. Além das centenas de tiras, também estavam historias em quadrinhos, ilustrações das capas de discos, pinturas e os cadernos de viagens que ele carrega para suas excursões ao exterior. Havia também todos os álbuns do autor para consulta e leitura em uma mesa nos fundos da exposição. No dia seguinte, ocorreu a abertura para o público em geral e também lançamento de Macanudismo 5, na qual Liniers deu autógrafos.

Visitei a exposição em vários dias, pois é difícil conferir tanto conteúdo apenas uma vez. Sou fã dos personagens criados pelo argentino: o monstro imaginário Olga, os Pinguins e os Duendes, O homem Misterioso, e o Gato Fellini. Aliás, as tiras da menina Henriqueta com o gato e o Urso Madrigiaga são, na minha opinião, o ponto alto de Macanudismo. Gosto muito da sensibilidade e das referencias que encontramos, e eu creio que é dentro das expressões, do sensível, que sentimos o quão adulta pode ser uma história na qual boa parte dos leitores são crianças.

E é nesse sentido que reina o trunfo de Liniers: em trazer uma pegada “fofinha”, mas ao mesmo tempo adulta. Fica um patamar diferente em relação aos concorrentes infanto-juvenis. Não quero generalizar, mas é difícil achar uma produção atual que consiga satisfazer diversas faixas etárias como a dele. Nas tiras, principalmente aqui no Brasil, nos últimos anos, reina um teor muito adulto. Tiras clássicas da Turma da Mônica, Charlie Brown ou Calvin e Haroldo aos poucos dão lugar a outras tiras com temas mais sérios.

E é nesse sentido que reina o trunfo de Liniers: em trazer uma pegada “fofinha”, mas ao mesmo tempo adulta. Fica um patamar diferente em relação aos concorrentes infanto-juvenis. Não quero generalizar, mas é difícil achar uma produção atual que consiga satisfazer diversas faixas etárias como a dele. Nas tiras, principalmente aqui no Brasil, nos últimos anos, reina um teor muito adulto. Tiras clássicas da Turma da Mônica, Charlie Brown ou Calvin e Haroldo aos poucos dão lugar a outras tiras com temas mais sérios.  Na programação do Rio, vale a pena comentar a iniciativa de se fazer uma mesa redonda com Adão Iturusgarai e Laerte. Mesmo com o Laerte não aparecendo devido a um problema de saúde, só o evento com o Adão valeu a pena, pois contaram com outros quadrinistas, entre eles André Valente, de Bátima, e um bate-papo com Allan Sieber, criador de Preto no Branco, Negão Bola Oito e Vida de Estagiário, além de ser sócio proprietário da Tosco Graphics Studio, empresa de animações para a família Brasileira; André Drahmer, o criador das tiras Malvados e Quadrinhos dos anos 10, e também Arnaldo Blanco, roteirista, jornalista, criador dos polêmicos e hilários Capitão Presença e Mundinho Animal. O encontro rendeu ótimas risadas e piadas com assuntos sobre como molestar uma cabra ou como fazer sexo com um mosquito, além das interessantes viagens do Adão pelo mundo. Por falar nisso, o bate papo fez parte do lançamento de seu novo livro Minha vida ridícula, que contém tiras autobiográficas feitas por ele, sua mulher Laura, além de participações de amigos cartunistas.

Na programação do Rio, vale a pena comentar a iniciativa de se fazer uma mesa redonda com Adão Iturusgarai e Laerte. Mesmo com o Laerte não aparecendo devido a um problema de saúde, só o evento com o Adão valeu a pena, pois contaram com outros quadrinistas, entre eles André Valente, de Bátima, e um bate-papo com Allan Sieber, criador de Preto no Branco, Negão Bola Oito e Vida de Estagiário, além de ser sócio proprietário da Tosco Graphics Studio, empresa de animações para a família Brasileira; André Drahmer, o criador das tiras Malvados e Quadrinhos dos anos 10, e também Arnaldo Blanco, roteirista, jornalista, criador dos polêmicos e hilários Capitão Presença e Mundinho Animal. O encontro rendeu ótimas risadas e piadas com assuntos sobre como molestar uma cabra ou como fazer sexo com um mosquito, além das interessantes viagens do Adão pelo mundo. Por falar nisso, o bate papo fez parte do lançamento de seu novo livro Minha vida ridícula, que contém tiras autobiográficas feitas por ele, sua mulher Laura, além de participações de amigos cartunistas.Também houve os workshops e oficinas, que eu não pude participar devido ao meu trabalho, mas, para quem teve a oportunidade de presenciar (gostaria de receber suas impressões pelos comentários), foram estas:

Minizimbres, com Fábio Zimbres, no qual ele ensina a fazer um Zine.

Uma Oficina com introdução Ao mundo da Tira, com Adão.

Quadrinhos de Observação, com Rafael Coutinho.

e outros temas que podem ser vistos aqui.

Os quadrinhos de língua espanhola estão passando por um ótimo período aqui no Brasil, depois do paradigma quebrado pela Zarabatana. Hoje em dia é comum ver álbuns publicados de língua espanhola no país. Dia 20/09 presenciei uma mesa redonda entre André Drahmer e Max, cartunista old school de quadrinhos da Espanha, que aqui no Brasil teve publicado apenas o álbum O prolongado sonho do Sr. T.

O livro “Bienvenido”, do Jornalista especializado em quadrinhos Paulo Ramos, também aborda os quadrinhos feitos na Argentina. No início do ano viajei para o Chile e também conferi o que acontece por lá, e escrevi sobre isso aqui na Raiolaser, que, aliás, tem vários textos sobre quadrinhos de lingua espanhola.