Marco: odisseia em busca da origem dos quadrinhos

/

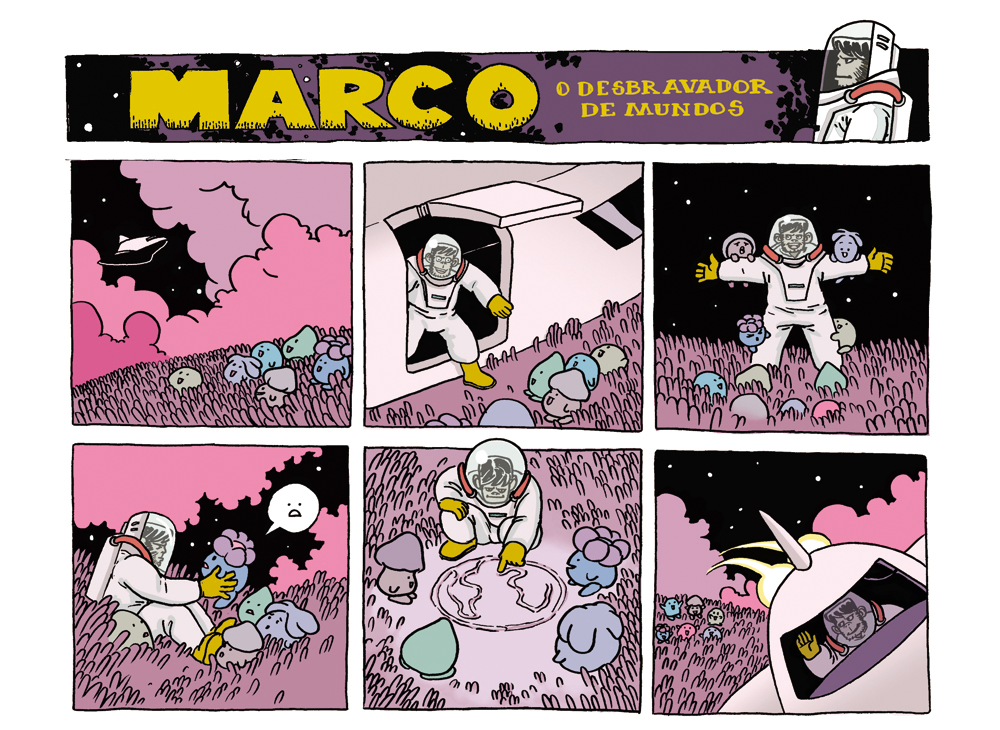

Aproveitando o lançamento da edição "integral" e colorizada da saga espacial publicada por Daniel Lopes ao longo de 2013, deixo aqui o texto que escrevi como introdução para "Marco, o macaco do espaço". A colorização ficou ótima e vale muito a pena garantir seu próprio volume. (CIM)

Marco: odisseia em busca da origem dos quadrinhos

por Ciro I. Marcondes

“O homem não é nada além de um macaco no espaço”. Foi esta frase que eu ingenuamente inseri em um filme amador feito para o colégio nos idos de 1998. A coisa toda incluía uma animação primitiva feita com as próprias mãos (pintadas de preto) e um fundo escuro. Ela mostrava um macaquinho de playmobil saindo de uma nave espacial ao som do famoso poema sinfônico de Strauss Assim falou Zaratustra (a “música de 2001”), seguido de uma narração em voz over que entoava a “impactante” sentença.

Ao ler toda a série Marco, esta ligação entre uma ancestralidade primitiva e um futuro pós-humano (que eu ingenuamente havia tentado expressar na ocasião do filmete) me voltou como uma forma de estética. Explico-me: talvez, para expressar o mundo incognoscível dos nossos alhures passados e relacioná-lo com nossas ambições de buscar a eternidade da espécie por meio da tecnologia, seja necessário misturar alguma sofisticação mágica, criadora de ilusão (no meu caso, a “ambição” da animação) com algo que a sabote instantaneamente, e isso é algo que revela seu próprio artifício (o próprio método “primitivo” de animar mostrando as mãos que mexiam o brinquedo). Somente uma contradição dos procedimentos estéticos poderia revelar a contradição da própria odisseia humana.

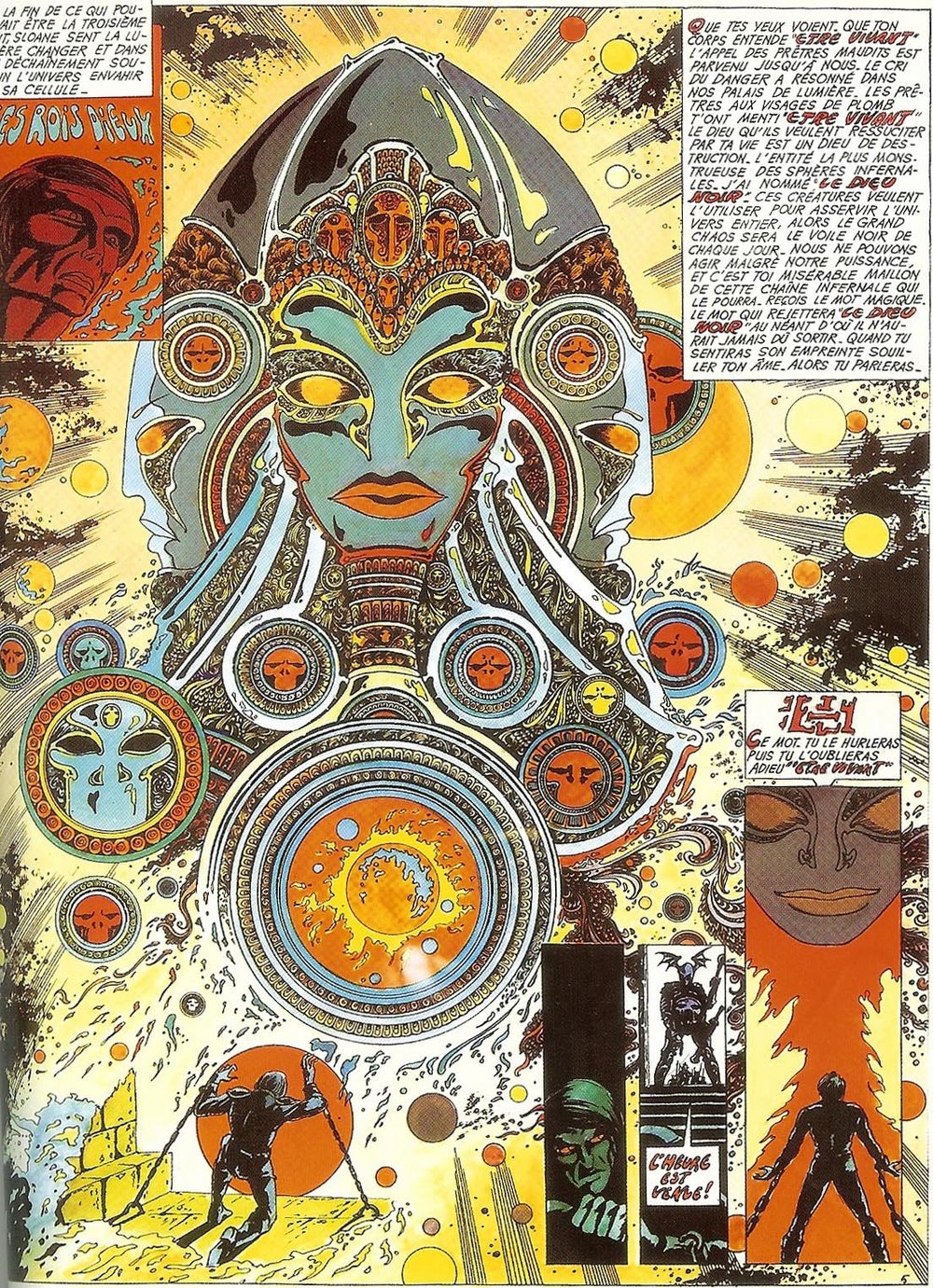

É claro que Kubrick, no 2001 mesmo, optou pelo virtuosismo estético, até porque era um artista de quilate maior. Porém, mesmo no livro de Arthur C. Clarke, com uma prosa simples e límpida, muito racional e até um tanto obtusa, encontramos essa contradição sobre a qual estou comentando. O livro é raso. O tema, profundo. Não é preciso dizer que o Planeta dos macacos, mais uma fantasia do que propriamente hard sci-fi (o livro ou os filmes), se aproveita muito desta contradição entre mágica, ciência, primitivismo, futurismo. Nos quadrinhos temos inúmeros exemplos: de Buck Rogers a Storm, de Valerian a Love and Rockets, todo tipo de space-opera se funda da ideia de que o mundo mágico dos “selvagens” ainda persiste no mundo racional dos “evoluídos”.

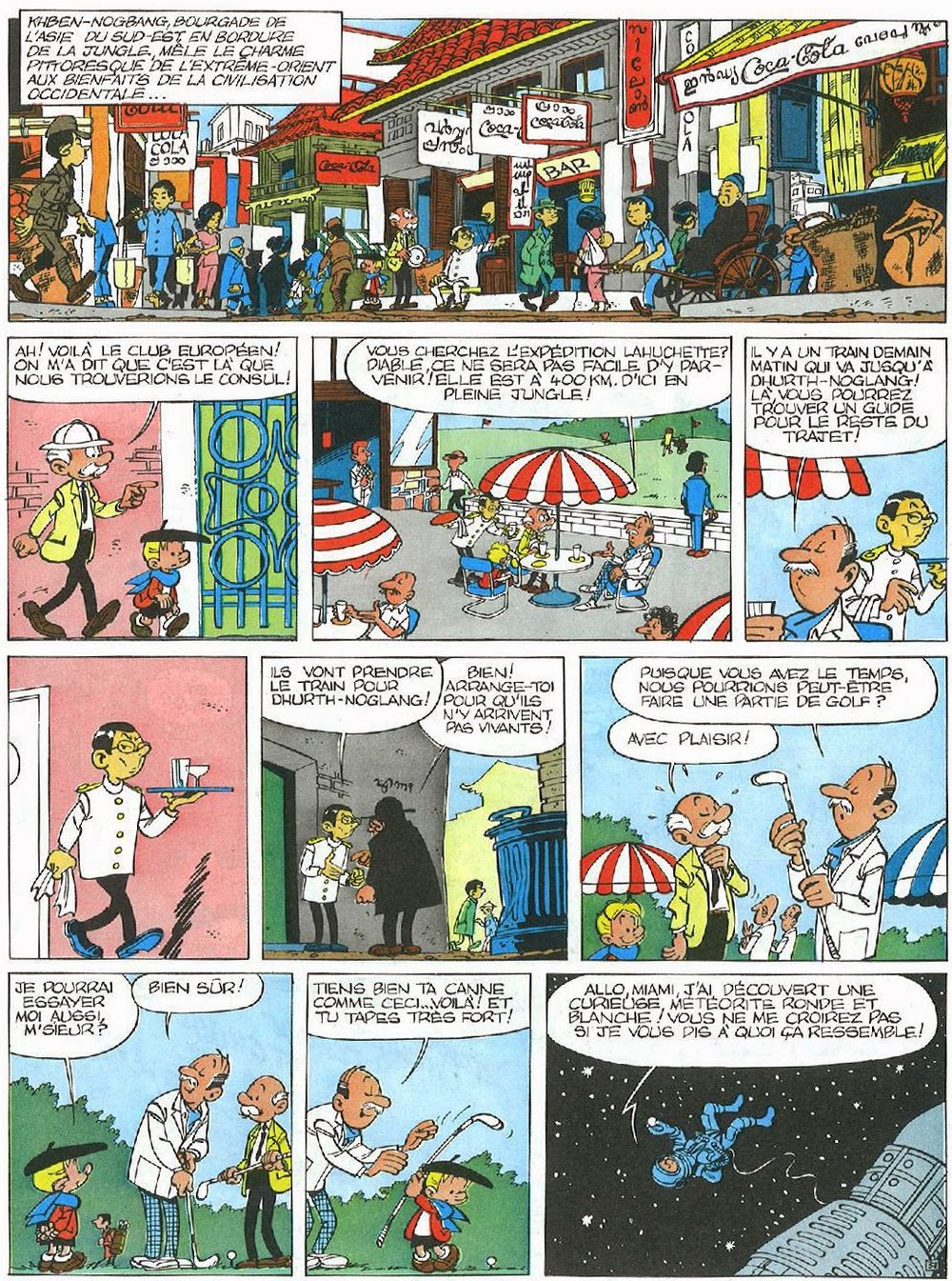

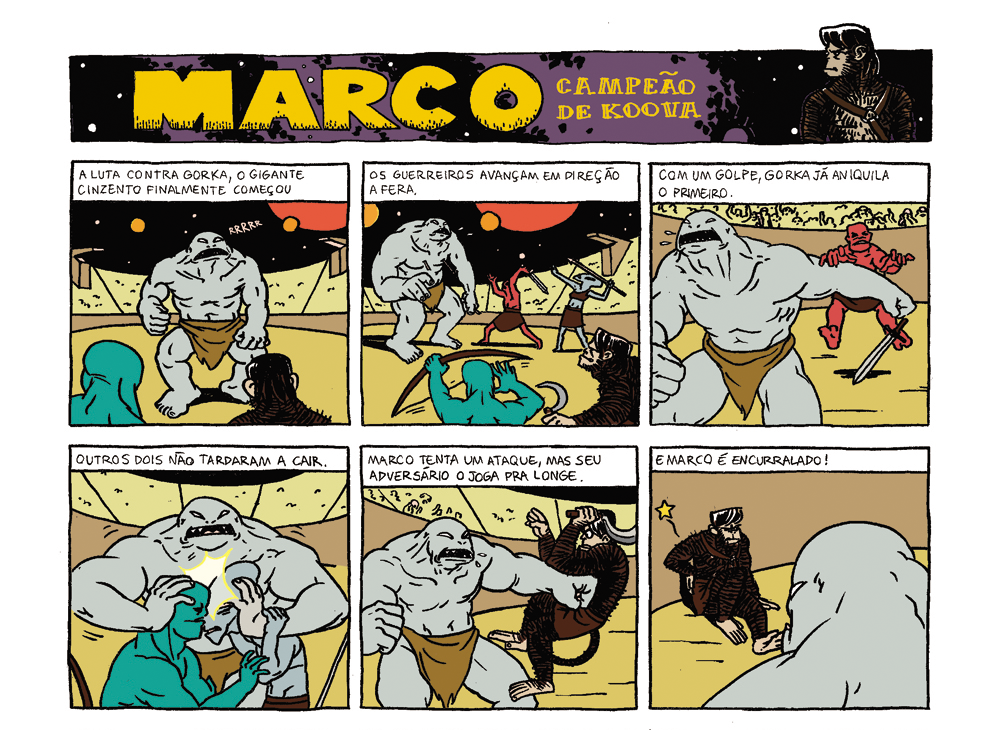

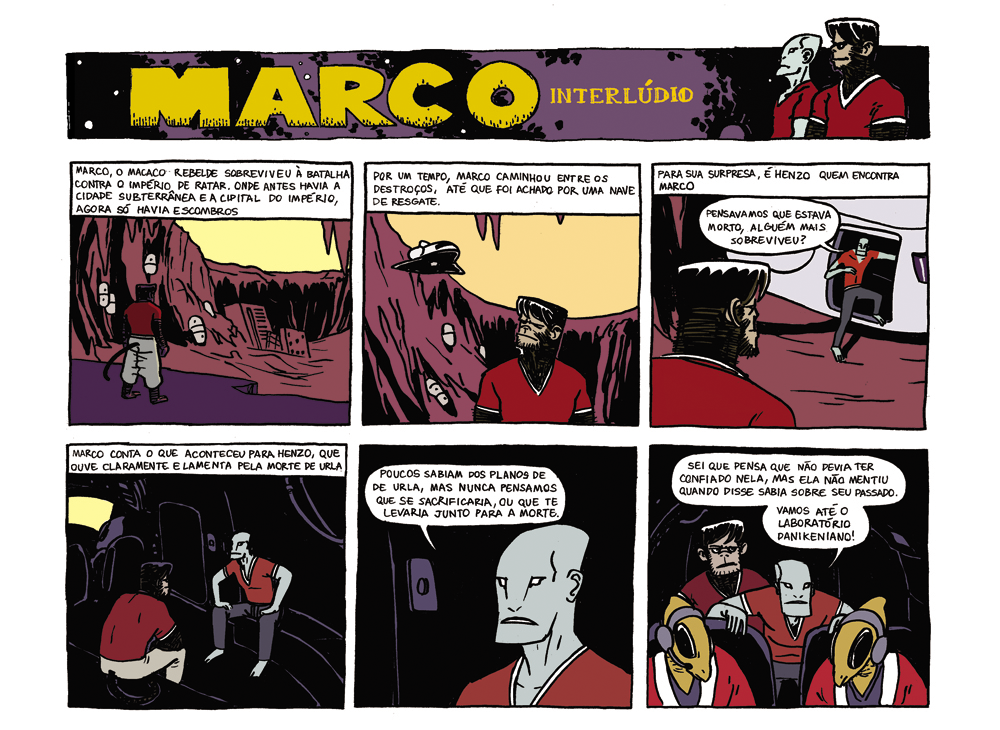

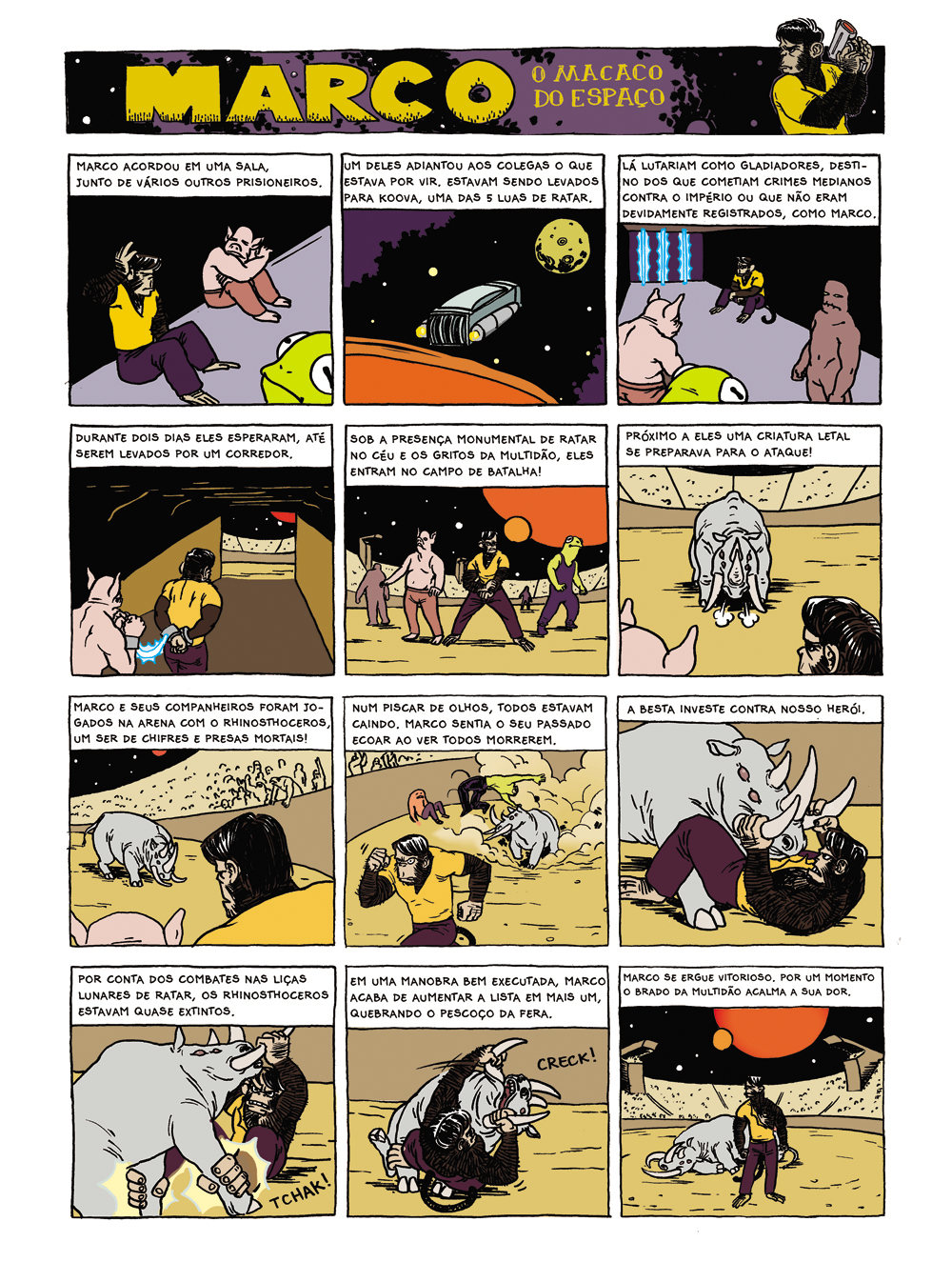

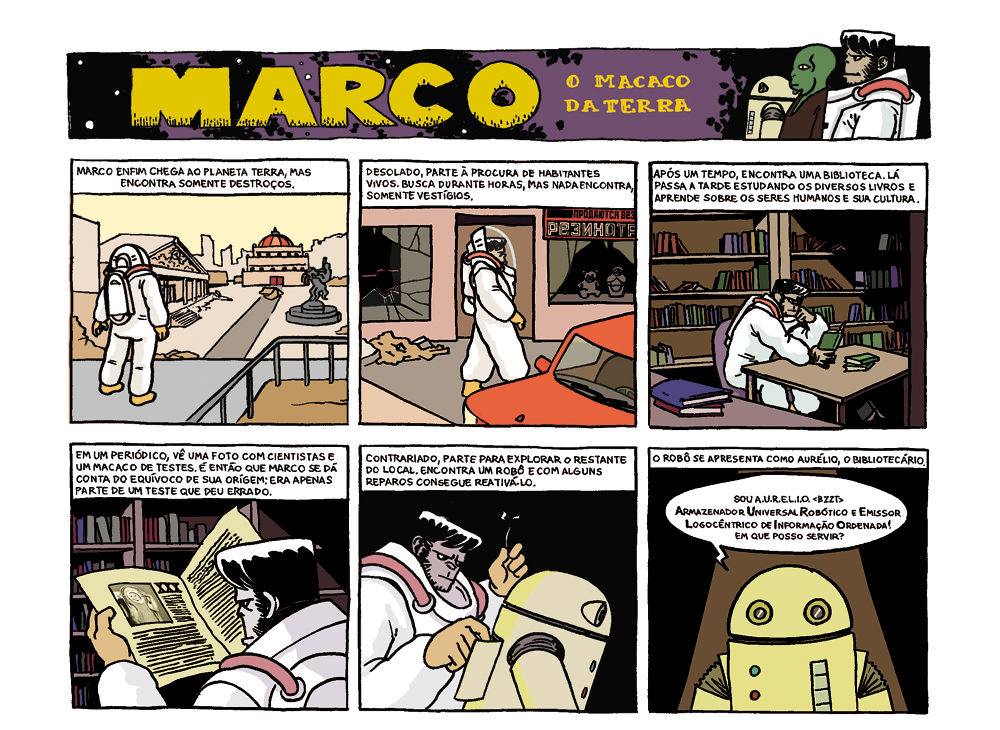

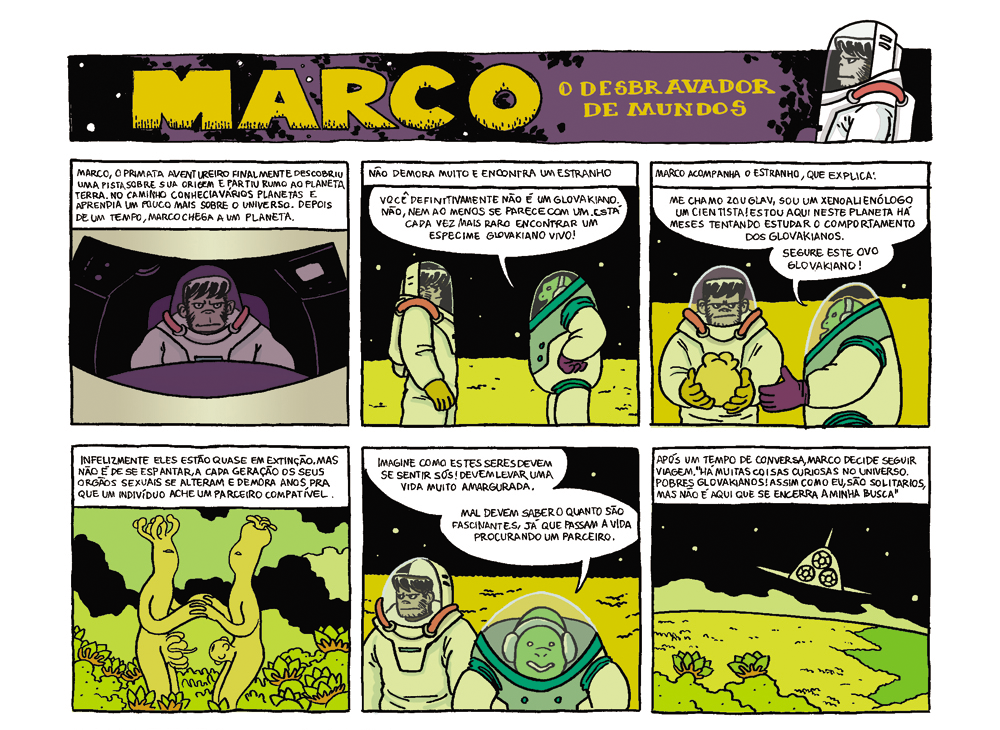

Digo isto porque me parece que Daniel Lopes, um corajoso quadrinista capaz de questionar a história e o formato da mídia com a qual trabalha, parece ter percebido perfeitamente esta estranha dicotomia, esta incongruência, esta aporia. Desenhado num traço claro, sem gradações e poucas hachuras, econômico sem ser simplório, Marco é um pequeno tesouro que corre o risco de ficar perdido em meio à sua aparente naïvité. Mas onde exatamente reside esta ingenuidade? Não é difícil encontrá-la. A série Marco foi lançada em pequenas tiras mensais ao longo de 2013 na publicação Mês, e quem a acompanhou de maneira seriada pôde repetir a sensação que tinham os longínquos leitores de quadrinhos de aventura nas tiras diárias dos jornais americanos nos anos 1930. Flash Gordon, na qual Marco é amplamente baseada, foi publicada desta forma. Este formato, que utiliza pouquíssima decupagem (o adição “cinematográfica” aos quadrinhos que aconteceu sobretudo nos anos 1940, com Spirit e outros), acaba se obrigando a abusar de recursos hoje enfadonhos, como letreiros grandes e um resumo da história no primeiro quadro de cada tira. Estudante da história dos quadrinhos, Daniel resolveu criar seu próprio experimento no que ele entende ser uma junção de um mundo “primitivo” de quadrinhos com o “futuro” incerto desta forma de arte. Daí temos como resultado não apenas um traço simples (mas inegavelmente carismático), como também uma história igualmente simples, space-opera arcaica no talo, cheia de desventuras incongruentes, technobabble a torto e a direito, raças estranhas, civilizações perdidas, arenas galácticas, viagens espaciais impossíveis, etc.

A própria figura do macaco “evoluído” Marco, jogado de um lado a outro por conspiradores, tratantes e revolucionários, simboliza um pouco a grande licença poética que é pensar a humanidade como “apenas um macaco no espaço”. De alguma forma, a série Marco, em sua ingenuidade, é nada mais que aquilo cada um deseja que ela seja: pode ser uma recuperação de uma era romântica nos quadrinhos; um exercício de estilo e forma; uma aventura despretensiosa, mais voltada ao design de criaturas e naves. Ou, como prefiro pensar, uma atualização engenhosa do “mito de origem” dos quadrinhos, as tiras dominicais e semanais, entrando com intensa propriedade na dinâmica deste meio, usando o formato mais “pobre” possível para chegar ao resultado mais longínquo alcançável para o autor, que é provocar a reflexão sobre nosso interior ancestral e nosso exterior longevo.

Assim, se desconfiamos quando, em Marco, conserta-se um teletransportador em ruínas ou uma nave algumas horas, ou quando o macaco confunde Marte com a Terra e aterrisa no planeta errado, estas coisas seguramente podem ser limadas pela licença poética que intui que este quadrinho é uma espécie de narrativa sintética primitiva, mítica, e seu conteúdo é facilmente determinado pela forma, que mantém um olho no passado e outro no futuro. Daniel Lopes marca esta limpidez naïve com intervenções pontuais extremamente importantes para o sentido todo da série. Em um certo momento, Marco viaja pelo espaço e descobre uma série de planetas com civilizações exóticas, culturalmente e biologicamente desafiadoras, e um claro assentamento filosófico se ilumina dentro dos limites estreitos da tira: passamos a conhecer uma raça hermafrodita, um ser zen de outras dimensões, citações a Carlos Castañeda, Alan Moore, King Kong, etc.

Sem pudores, Daniel sugere a relação sexual interespécies e cria um panteão de personagens volúveis, afeitos a seus próprios egos e objetivos cretinos, algo inimaginável no realismo rembrandtiano de Alex Raymond, mas realizável na limpidez rústica do quadrinista brasiliense. Por estas e outras, temos aqui um quadrinho fora de categorização, com um conceito óbvio e ao mesmo tempo radical, capaz de provocar profunda indiferença ou profunda inquietação, sendo a sua forma a simbolização do paradoxo que a própria história representa. Tudo isso qualifica Daniel Lopes como alguém que possui ao menos a habilidade fundamental exigida para qualquer artista que mereça a alcunha: entender o tempo e o espaço de sua obra. Isso não é pouca coisa. Afinal, os quadrinhos não são nada além de um hominídeo solto na arte do espaço.