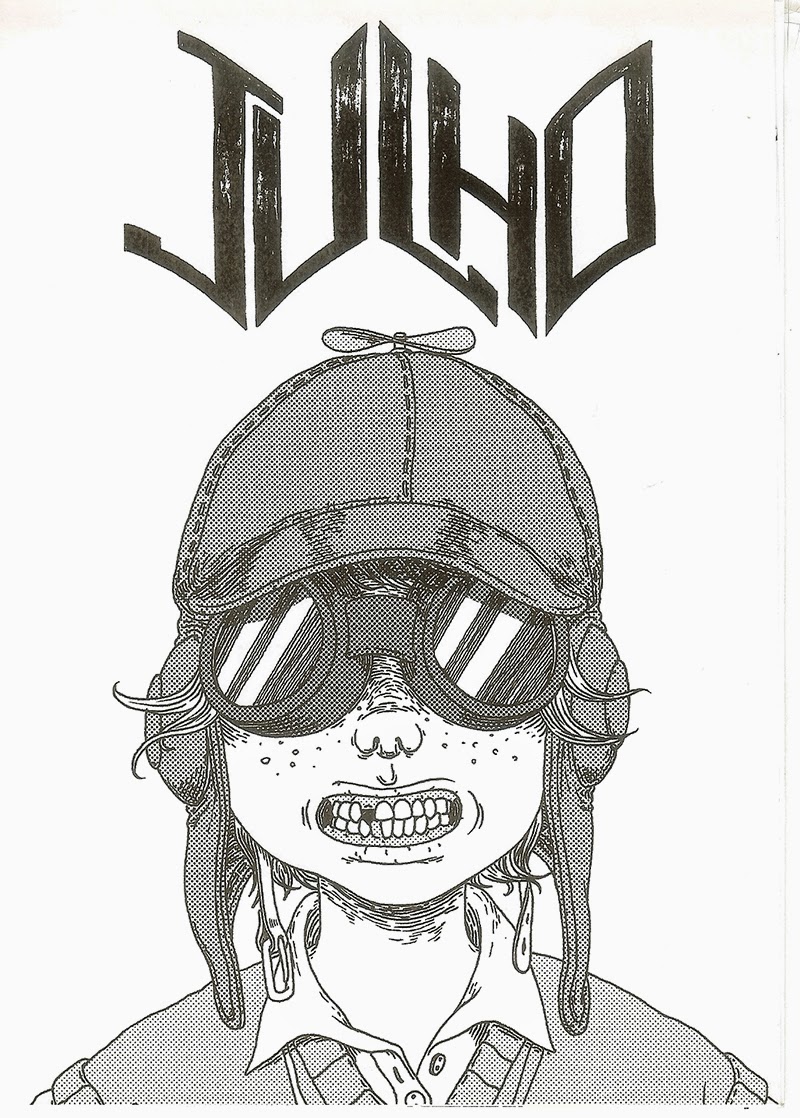

HQ em um quadro: join the dark side, por Blain e Lanzac

/

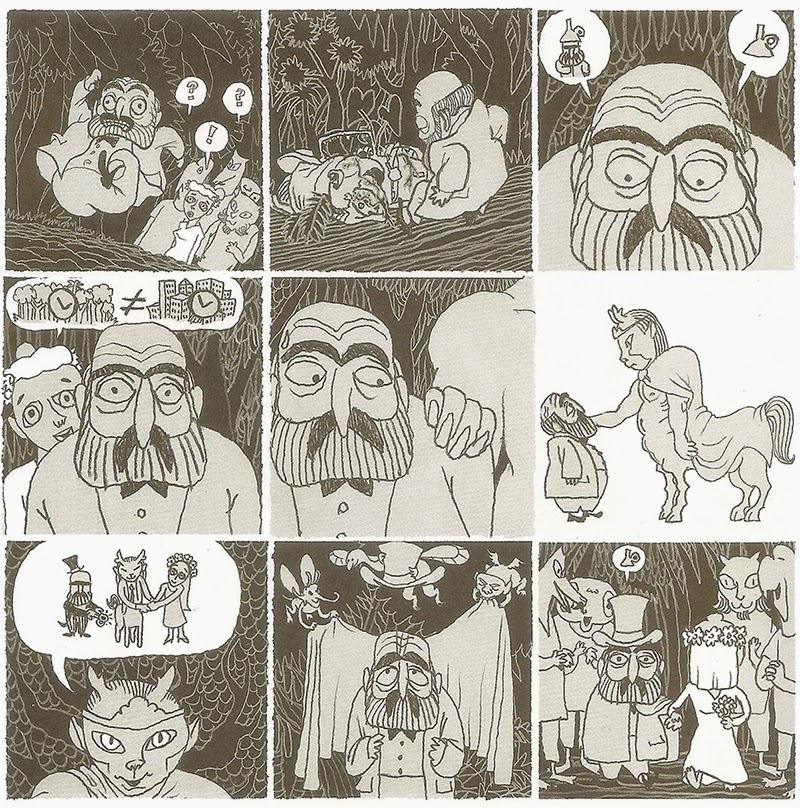

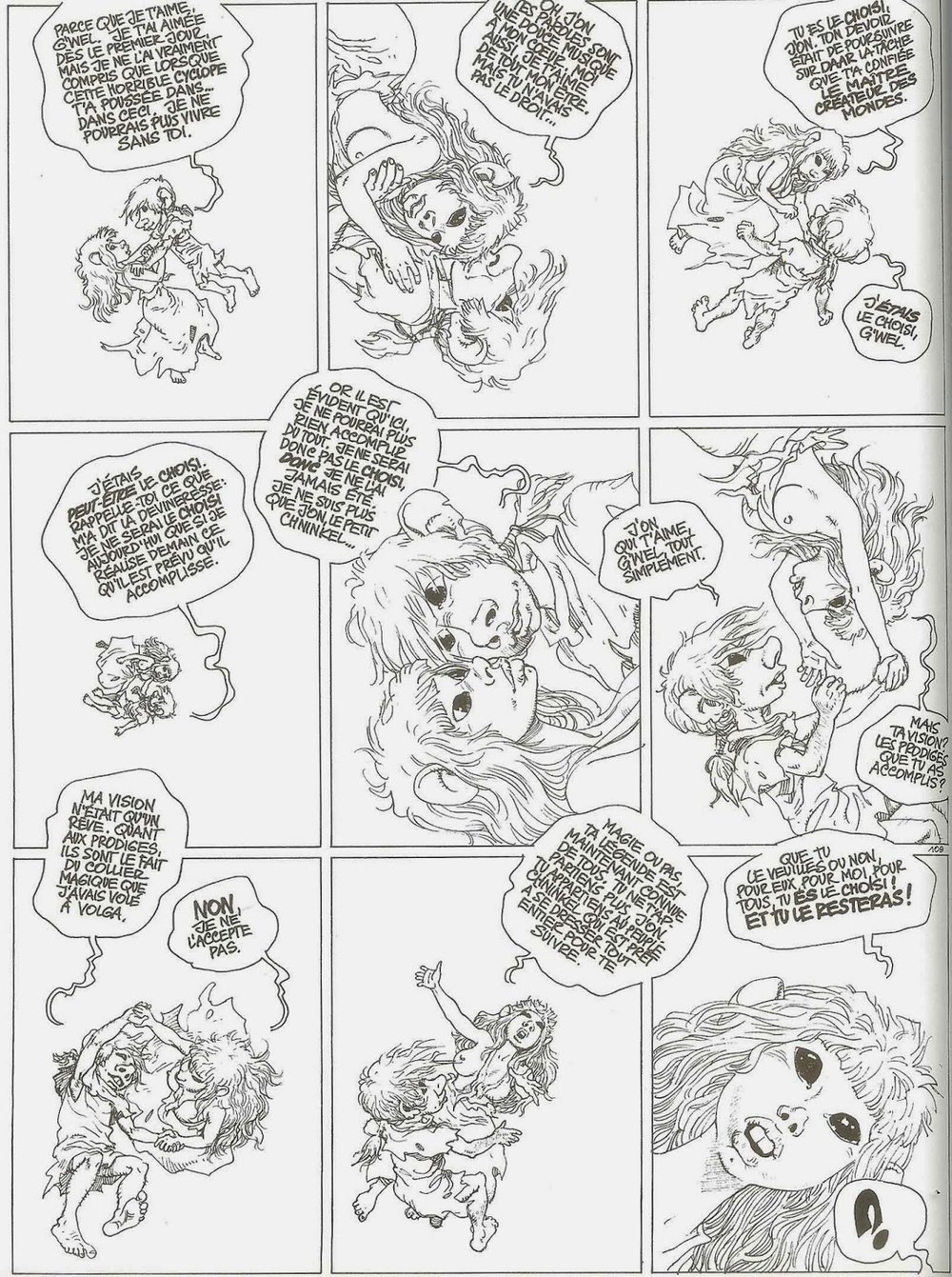

Arthur Vlaminck sonha com seu ministro vestido de Darth Vader

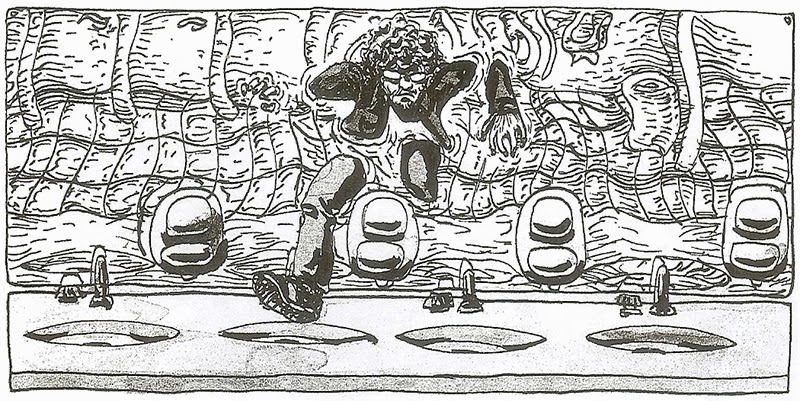

(Christophe Blain, Abel Lanzac, 2010): sejamos francos: que interesse poderia haver em um quadrinho hiperrealista sobre a diplomacia francesa? Um quadrinho obcecado com a minúcia e a técnica do ofício, com pouco cartum, pouca narratividade, poucos pontos de virada, excessivamente repetitivo, com personagens que parecem perfeitos exemplos monótonos do que acontece em certos setores do funcionalismo público. Ora, convenhamos que está aí um pouco da graça. Quai d'Orsay (como é conhecido o Ministério das Relações Exteriores francês) teve seu roteiro concebido justamente por um diplomata que lá trabalhou no início dos anos 2000, e foi pensado em cima de vivências reais. E o fato de ser um tipo de história para insiders do mundo da diplomacia o torna um tanto enigmático e desafiador, especialmente considerando-se que a cada página conhece-se mais sobre um universo novo para a maioria das pessoas. O tom blasé (uma certa mistura do humor europeu com Dilbert) do quadrinho produz um tipo de anestesia que contamina como que por uma osmose de escritório: como o funcionário que trabalha ali dia-a-dia, vamos acompanhando reuniões enfastiantes, discursos que são refeitos mil vezes, ações megalomaníacas dos quadros superiores, etc. Acabamos nos juntando a este humor discreto erigido sobre o banal ao nos tornarmos, também, funcionários do Quai d'Orsay.

A HQ trata da trajetória de dois personagens principais: a do jovem diplomata Arthur Vlaminck, que é encarregado de escrever os discursos do Ministro das Relações Exteriores Alexandre Taillard de Vormes (baseado no ex-Ministro francês Dominique de Villepin), e a do próprio Ministro. O primeiro, em princípio acanhado, vai ganhando dimensão na medida em que começa a compreender as contradições e dificuldades hercúleas de seu ofício, sendo "seduzido" cada vez mais pelo "lado negro" da força representado pelo aspecto workaholic, midiático, idealista de fachada e contraditório do Ministro. Um interessante jogo de bastidores políticos e diplomáticos se instaura enquanto vamos acompanhando e conhecendo a maneira com que se decide uma intervenção em algum país africano, ou um discurso na ONU, por exemplo. No final das contas, o que parecia uma monótona narrativa copiosa sobre o cotidiano burocrático da diplomacia ganha ares shakespearianos quando grandes decisões precisam ser tomadas, cada palavra falada precisa ser medida e a vida de pessoas entra em jogo. Obviamente, por efeito cômico, o caso edipiano de Star Wars, em toda sua opulência dentro do pop, serviu mais aos autores do que Shakespeare, e vemos, no final do Volume 1, Vlaminck sonhando com Taillard vestido de Darth Vader (sem perder os trejeitos efusivos), procurando convencê-lo a abandonar sua vida pessoal e a se dedicar integralmente à "causa" da diplomacia. Bastante premiado (inclusive em Angoulême), Quai d'Orsay ganhou uma versão cinematográfica de sucesso em 2013, e é uma das melhores BDs francesas da atualidade. Fiquem de olho aí, editoras. (CIM).