RL – Que tipo de quadrinhos e outros bens culturais (livros, filmes, etc.) você consome? Como eles te influenciam?

Augusto Botelho – Bom, depois dos gibis da Turma da Mônica, as primeiras coisas que peguei para ler foram quadrinhos de super-herói, que consumi durante bom tempo, então eles estão em algum lugar nas minhas referências com certeza. Volta e meio ainda vejo o que sai nesse mercado, mas olhando mais algumas séries fechadas do que as revistas mensais. Acho que um pouco do meu gosto por histórias de aventura e afins, que acabei fazendo, vem em parte daí. Mas, acho que minhas principais referências em quadrinhos são de quadrinhos europeus de autores como Hugo Pratt, Milo Manara e Moebius. Dentro do cenário do quadrinho americano trabalhos como Sandman, do Neil Gaiman, e O Retorno do Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, foram marcantes. Acho que a maneira como o fantástico é trabalhado em Sandman é algo que me atrai muito, bem como nas histórias do Corto Maltese, do Pratt (em especial nas últimas). Vejo bem claramente n"O Aguardado" (meu primeiro trabalho longo e o que estou finalizando agora) essa pegada de misturar algo do campo das lendas dentro das coisas cotidianas. Tem uma série de quadrinhos do Manara chamada As Aventuras de Giuseppe Bergman (alterego do autor), que são especialmente marcantes por uma pegada bem onírica, fantástica, às vezes até surrealista e ao mesmo tempo uma certa ironia, um sarcasmo com relação ao próprio autor e à cultura ocidental que é um exemplo que tenho sempre em mente de como tratar questões políticas e ao mesmo tempo conciliá-las com uma tendência que é um pouco natural minha ao delírio. Gosto bastante também do trabalho do Oesterheld e do Breccia, na Argentina, mas conheço pouco ainda dos quadrinhos de lá, gostaria de conhecê-los mais.

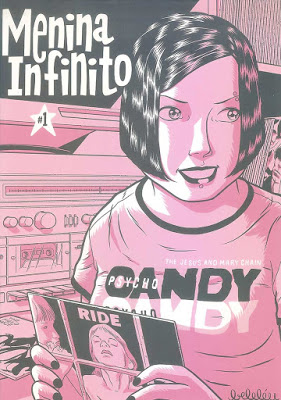

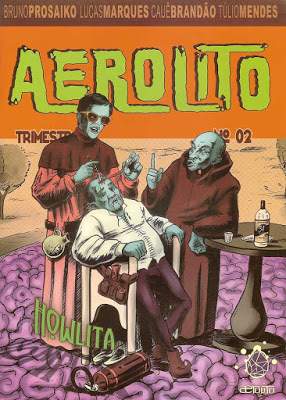

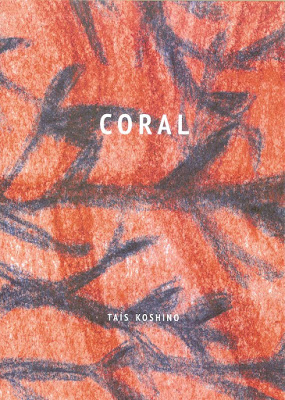

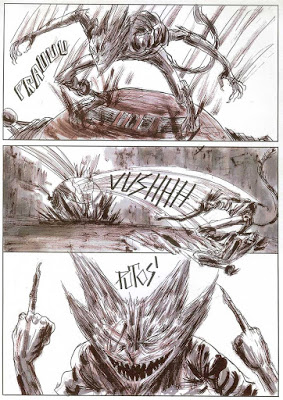

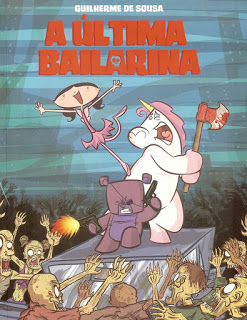

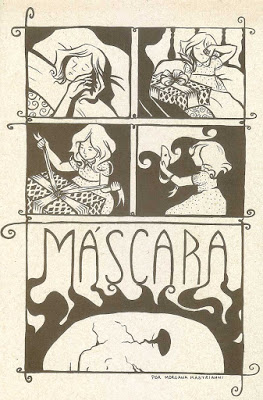

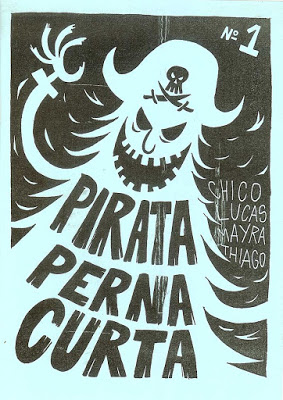

Estando há um ano e pouco trabalhando e me inserindo dentro desse meio do quadrinho independente estou em um momento de muitas descobertas dentro da produção nacional, principalmente a atual e isso tem sido uma grande influência com certeza. A possibilidade de conversar com os autores, trocar referências, enfim, esse contato direto é muito frutífero. Temos conhecido muita gente massa com trabalhos incríveis nas viagens pra feiras em outros estados e a experiência tá sendo muito boa, muita coisa sendo digerida ainda, mas já dá pra citar aqui os trabalhos do pessoal da SAMBA; Vudu Comix; do Sindicato; várias das autoras que conhecemos através da zine XXX, bem como os coletivos Loki. e Invisible (ex-Libre!). Um autor que volta e meia eu estou olhando é o D'Salete, tenho o quadrinho Encruzilhada dele sempre por perto. Acho que o que quero seguir em termos de desenho depois de terminar "O Aguardado" é bem por ali, o preto e o branco bem contrastados mas com uma sujeira do pincel seco rolando ali pelo meio. A temática das histórias, pequenas crônicas urbanas de pessoas comuns também fala muito pra mim. Acho que não é à toa que quando fiz a "Risco" (história publicada na zine de Julho, cujo personagem principal é um pichador) o traço foi um traço mais sujo, no pincel.

Dentro desse cena nacional sinto que ainda tenho muito o que conhecer e ando buscando, desde o trabalho dessa galera ao de autores já clássicos, como Laerte, Fabio Zimbres e outros. Conheci recentemente através de uma publicação da Ugra o trabalho do Henry Jaepelt, que me atraiu muito pelo desenho e pela pegada surrealista.

As influências se dão de diversas maneiras. Às vezes por querer fazer igual, às vezes tentando fazer igual e vendo que aquela não é a sua pegada também (como é um pouco a minha relação, por exemplo, com o trabalho do Moebius, que já tentei muito copiar até ver que não era por ali).

Fora os quadrinhos, me influenciam bastante filmes em geral e música, brasileira em especial, de hoje e de ontem. Como falei na pergunta anterior acho que um pouco da literatura regionalista e trabalhos de autores como Suassuna também estão em ligação direta com meu trabalho mais recente.

RL – Como você pensa os quadrinhos enquanto arte?

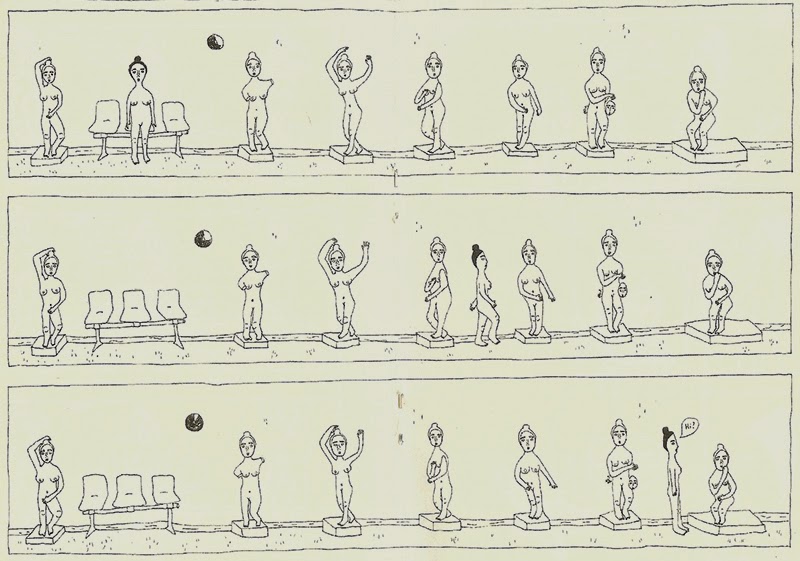

Augusto Botelho – Acho que os quadrinhos são um potente meio de expressão e isso é facilmente constatado simplesmente dando uma olhada no que já foi produzido dentro dessa mídia. No último século não faltam exemplos de quadrinhos que exploram as mais diversas questões, experimentando com formatos, temáticas, estilos, linguagem e afins. Como toda mídia, divide características com outras mídias, mas tem outras características bem próprias. Compara-se muito o quadrinho com o cinema, por exemplo, e as duas mídias realmente têm muito em comum (até por serem ambas fruto da sociedade industrial e por terem em comum o representar do tempo, movimento, etc). Mas mesmo essa representação do tempo e do movimento se dá em cada uma de forma muito diferente. No cinema as imagens se sobrepõem no tempo, causando no olho do espectador a ilusão do movimento, no quadrinho elas estão colocadas espacialmente em sequência. Essa diferença muda muito o modo de fruição da imagem, fazendo com que, no quadrinho, o tempo do leitor seja infinitamente mais relevante que no tempo do filme. E por conter o elemento visual, esse tempo também não é o mesmo do texto pois o leitor pode se manter em um quadro por conta do elemento visual, e ir e vir pela obra. O Underground, (segundo volume do "Promessas de Amor a Desconhecidos", do Pedro Franz), por exemplo, vem dentro de um envelope e as folhas não estão grampeadas, permitindo que o leitor posse se movimentar pela obra através de múltiplos caminhos e tempos. O trabalho meio que assume de vez que o autor não vai ter o controle sobre o tempo e o processo de leitura do seu público e é um exemplo interessante de como explorar isso.