Machado escreveu, com aquela pomposidade tipicamente machadiana: "Estabelecei a crítica, mas a crítica fecunda, e não a estéril, que nos aborrece e nos mata, que não reflete nem discute, que abate por capricho ou levanta por vaidade; estabelecei a crítica pensadora, sincera, perseverante, elevada, — será esse o meio de reerguer os ânimos, promover os estímulos, guiar os estreantes, corrigir os talentos feitos; condenai o ódio, a camaradagem e a indiferença, — essas três chagas da crítica de hoje, — ponde em lugar deles, a sinceridade, a solicitude e a justiça, — é só assim que teremos uma grande literatura."

Bem, pomposidade à parte (Machado pode), e sem essa de "grande" literatura, as palavras do nosso autor predileto ainda ressoam para a crítica de hoje. Condenar o ódio gratuito, a camaradagem estéril e a indiferença blasé - é o que tentamos fazer por aqui (vejam bem, Machado condenava esse vícios no século 19). Logicamente, nossa crítica é de Internet, e não pretendemos exaurir nada. O texto tem de ser enxuto, e algumas generalizações precisam ser feitas. Mesmo assim, vocês devem ter notado um certo aumento de tamanho (e de maturidade) em relação às primeiras "Rapidinhas". É que nós respeitamos o que lemos. Respeitamos o trabalho do autor de quadrinhos no Brasil.

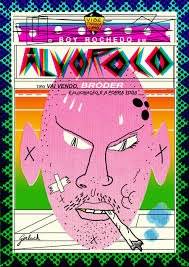

Dito isso, aquela coisa: quase tudo é bem novo, mas tem coisa velha (tipo um quadrinho do Gerlach de 2012 - mas é Gerlach, p*rra! Esse é outro que pode), pois nosso encalhe aqui parece interminável. Além disso, estreiam nesta seção dois dos nossos colaboradores mais novos, Lima Neto e Marcos Maciel de Almeida (sumidades da cultura de quadrinhos de Brasília). Aguardem mais resenhas e não deixem de mandar coisas pra gente. Lenta como uma lesma presa numa labirinto, a Raio Laser procura cobrir tudo que recebe. Para aparecer aqui, envie seu material para:

RAIO LASER

SQS 212 Bloco G Apto 501.

Brasília-DF

Brasil

CEP: 70275-070

Peace! (CIM)

por Ciro Inácio Marcondes, Lima Neto e Marcos Maciel de Almeida