Especial Editora Mino #3: Kick out the Jams!

/

Desovando aqui mais quatro sensacionais quadrinhos lançados pela Mino! Let's kick some! (CIM)

por Pedro Brandt, Marcos Maciel de Almeida, Márcio Jr. e Ciro I. Marcondes

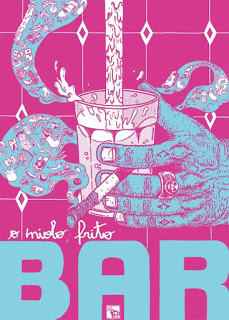

BAR – O Miolo Frito (Mino, 2017, 176 p.): Para Jürgen Habermas, a esfera pública é a dimensão onde os grandes (e pequenos) temas de interesse público seriam aberta e democraticamente debatidos. Aos meus olhos embriagados, os bares sempre pareceram uma possibilidade plausível de locus para este conceito. E quanto mais pé sujo, mais habermasiano – até porque em bar metido a besta as pessoas não vão para discutir ou conversar, mas para dar pinta e aparecer.

Falo desses botecos de quinta categoria com alguma propriedade. Passei boa parte da minha infância dormindo em suas mesas, enquanto meus pais tomavam dúzias de geladas. Mal adentrei a adolescência e já tinha a dura tarefa de buscar meu velho na madrugada amiga. Chegava lá e a corrupção ganhava corpo: uma coxinha, um picolé, um refri, um torresmo. Meu pai, que adorava bater papo, estava sempre rodeado de amigos, falando levemente sobre todo e qualquer assunto. Tudo isso para dizer que reconheço em Bar uma respeitável autoridade sobre o tema.

O livrão é obra do Miolo Frito, coletivo formado por Breno Ferreira, Benson Chin, Thiago A. M. S. e Adriano Rampazzo – e neste Bar, puxaram mais uma cadeira para Shun Izumi caber na mesa. Fazem parte dessa novíssima geração do quadrinho brasileiro que povoa as feiras invocadas para leitores adultos – e não estamos falando aqui de eventos nerds, fique bem claro. Juntos, produzem uma revista que carrega o nome do grupo, com algumas edições lançadas. Têm um pé fincado no underground e outro no design. Na Miolo Frito, lançam mão de bacanices como capas serigrafadas, uso de tinta pantone e por aí vai. Tudo isso sem descambar para o universo do fanzine gourmet. Palmas para eles.

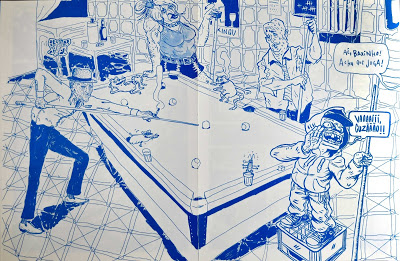

A abordagem presente na Miolo Frito dá as caras em Bar: capa dura, lombada com costura aparente, impressão em ciano sobre papel pólen. Esse acabamento luxuoso, contudo, seria maneirismo da pior espécie se a HQ propriamente dita fosse artificial. Não é o caso. Diz o release da edição que as histórias narradas possuem como inspiração um bar do bairro Bela Vista, São Paulo. Eu acredito. Apesar de não ser uma narrativa que busque um reflexo exato do dito mundo real, o que se vê ao longo de suas 176 páginas é uma verossímil tradução da fauna que habita um típico pé sujo: Baratas, ratos, clientes assíduos, humor chulo, dramas humanos, tretas, banheiros imundos, prostitutas, policiais sebosos, gordura na parede. Em diversos momentos, doses duplas de realismo fantástico encharcam as páginas do livro.

Tal e qual o cotidiano de um boteco vagabundo é formado pelo entrelaçar das micronarrativas que ali desembocam, Bar é a tapeçaria criada a partir de pequenas HQs que têm como palco o estabelecimento comercial administrado por um certo Pedrão. Interessante notar que cada HQ possui cadência, estilo e eficácia próprias. Algumas funcionam muito bem. Outras, nem tanto. Mas não é assim a vida em um bar?

Habermas ressurge: apesar da clara distinção de traços, os autores se recusam a assinar as histórias individualmente. Nesta esfera pública não interessa qualquer tipo de hierarquização entre seus agentes. Eles, inclusive, gozaram de liberdade para dar pitaco e meter pinga um no trabalho do outro. Em determinados momentos, os desenhos são mais negligentes que bebum na sarjeta. O resultado, todavia, porta uma interessante contradição: a HQ é heterogênea, ao mesmo tempo que coesa.

Bar não é uma obra-prima. Bares nunca são lugares para obras-primas. Por outro lado, é uma história em quadrinhos visceral, honesta e cheia de alma – coisa que você não encontra naquele botequim que tenta replicar a Lapa dentro de um shopping center de qualquer capital brasileira. Se estiver em busca de um quadrinho meticulosamente elaborado, leia por sua conta e risco. Entretanto, se assim como eu você já lascou o dente comendo torresmo, vai se identificar com o gibi.

Agora, me dá licença que eu preciso ir ali na esquina molhar a palavra. Ninguém é de ferro... (MJR)

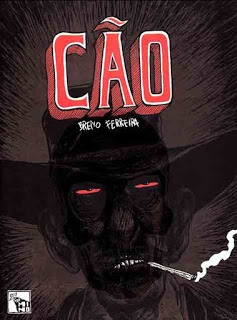

Cão – Breno Ferreira (Mino, 2017): Fugindo da vertente humorística característica das tiras publicadas em Cabuloso Suco Gástrico, Breno Ferreira dedica-se a contar os causos do matador Diogo da Rocha Figueira, o Dioguinho, assassino de aluguel que barbarizou o sertão paulista no final do século 19. Baseando-se na história real de um sujeito que vivia para matar, Breno utiliza um estilo de desenho mais seco e visceral que reflete a opressão de uma época de brutalidade e violência, não exclusiva dos tempos modernos. Trata-se de traço rude e belo, quase xilográfico, que remete a clássicos antigos e recentes do quadrinho brasileiro, como Estórias Gerais, de Flávio Colin, e a Trilogia do Acidente, de Lourenço Mutarelli.

Outra escolha acertada de Breno foi a pesquisa afiada da linguagem dos sertanejos da terra da garoa. É quase uma viagem no tempo. O linguajar típico do interior paulistano é praticamente um personagem e transporta o leitor para dentro daquela realidade em que as armas de fogo ditavam as regras. Elogiável também foi a opção de retratar personagem e temas essencialmente brasileiros. Breno dá – assim – continuidade à salutar tendência de valorizar elementos nacionais, observada em quadrinhos tão interessantes e distintos como Tungstênio, de Marcello Quintanilha e Bando de Dois, de Danilo Beyruth. (MMA)

Uma Noite em L’Enfer - Davi Calil (Mino, 2016, 192 p.): A vida boêmia de grandes nomes das artes plásticas de meados do século 19/começo do século 20 inspirou quadrinhos interessantíssimos, como O Bordel das Musas, do iugoslavo Gradimir Smudja (também autor de Vincent & Van Gogh), e Salon, do americano Nick Bertozzi. Lançada em julho de 2016, Uma Noite em L’Enfer, do paulista Davi Calil, junta-se, por afinidade e méritos, a essa lista.

O autor serve-se de liberdade poética para, sob a égide de Noite na Taverna, do escritor Álvares de Azevedo, imaginar um encontro entre os pintores Vincent van Gogh, Paul Gauguin, Toulouse-Lautrec, Gustav Klimt e Francisco de Goya numa mesa de bar – o cabaré parisiense L’Enfer, famoso por sua fachada (uma assustadora boca escancarada) e por conta da decoração que remete ao subterrâneo reino do Capiroto – onde, servidos de muito absinto, se engajam numa competição de contação de histórias macabras. O vencedor leva como prêmio um crânio que, supostamente, teria sido do poeta italiano Dante Alighieri. Todos recorrem a relatos biográficos (ou quase) de amor e morte, que passam por sexo, perversões, luxúria e traição. “Nós vivemos em um arco-íris de caos”, resume, numa participação especial, o pintor Paul Cézanne.

Davi Calil é – como revelam os protagonistas na obra em questão – um habilidoso narrador. Também profissional da animação, ele imprime um ritmo de desenho animado em sua HQ. Aliás, uma das produções das quais Calil participou é justamente Historietas Assombradas (para Crianças Malcriadas), exibida pelo Cartoon Network. A série, assim como, de certa forma, também Uma Noite em L’Enfer, passa pelo humor e pelo terror (no caso do desenho animado, para crianças, algo bem light).

Livre de qualquer compromisso com o público infantil, o autor mesmo assim dosou a mão na hora de imprimir terror na HQ. Calil busca um equilíbrio entre luz e sombras e, mesmo as histórias pedindo uma aproximação muito maior com as trevas – equações exemplarmente alcançadas, por exemplo, nas obras Pinóquio, de Winshluss, e Três Sombras, de Cyril Pedrosa –, tende mais para o lado da suavidade.

Mas não se engane: Uma Noite em L’Enfer é um quadrinho divertido e instigante, desde o argumento (com direito a surpresinha no desfecho) até – e especialmente – as ilustrações. (PB)

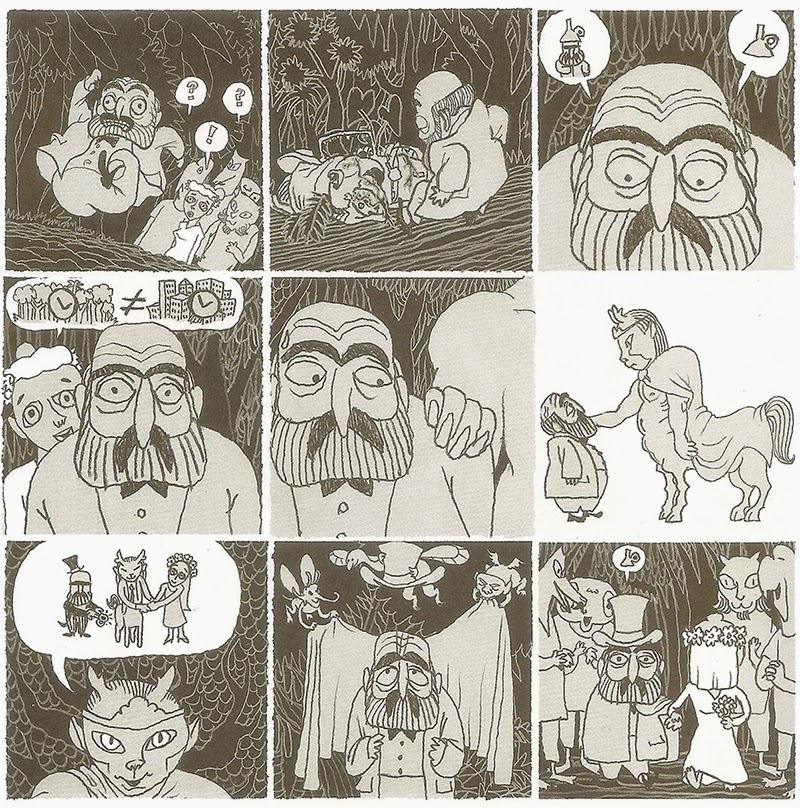

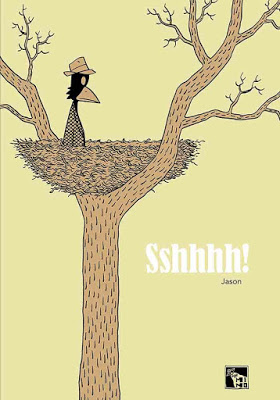

Sshhhh! – Jason (Mino, 2017, 128 p.): Uma linguagem silenciosa (ou “muda”) tem o mesmo poder

de expressão do que uma com diálogos, palavras e sons? Depois de passar mais de sete anos estudando cinema silencioso, acho que posso arriscar a dizer que esse tipo de expressão, com toda sua imensa gama de variações, não processa o conhecimento da mesma forma que aquele acompanhado por palavras. Não que uma linguagem supere a outra, mas estão em pontos diferentes da curva, sintonizam em diferentes frequências. A linguagem muda, bem menos logocêntrica, alcança instâncias recônditas do entendimento que as palavras, um tanto centrípetas, perdem em sua simbologia. Para um filósofo como Henri Bergson, a imagem é a própria matéria que constitui a realidade.

Quadrinhos só com imagens nos remetem a este“despertar” ontológico.

É mais ou menos a isso que estas dez histórias mudas do inigualável quadrinista norueguês Jason remetem. Com narrativas simples numa grade 2x3 e muita economia em determinados detalhes comuns em quadrinhos (palavras são detalhes para alguém como Jason), ele nos leva à jornada sentimental de um relacionamento, ao encontro com a morte, ao encontro com o diabo, à dilacerante dor de ser rejeitado, à “dor e delícia” de ser pai e filho, à sensação de se tornar invisível socialmente, à sensação de se tornar muito visível socialmente, ao vazio da riqueza sem propósito, a um sem-número de implicações existenciais. E isso ocorre porque elas se processam em silêncio, como se fosse aquele íntimo encontro consigo próprio, um mundo onde a real é apenas você pensando e olhando as coisas.

Estes quadrinhos funcionam como alegorias em seu sentido mais restrito, adorniano: são imagens em deslocamento que traçam parábolas. Jason enxuga sua representação ao essencial em dispositivos muito simples de contar histórias, mas rigorosamente originais e resgatando o máximo do que a pura visualidade pode oferecer. Referências de quem sabe o que está fazendo (Hergé, Spiegelman, Herriman) abundam, e esta obra não deixa de ser um prisma de erudição por sua linguagem minimalista que faz parecer fácil fazer quadrinhos. Tão longe, tão perto! Uma das coisas mais brilhantes no nosso mercado atualmente. (CIM)