Como o super poder da armadura do Homem de Ferro, esta habilidade de saber o que é certo não consegue trazer alento algum ao ser humano, caso existisse no mundo real. A própria concepção de uma comparação dessas resvala no humor ridículo da tolice, o gênero inicial que é reflexo invertido do herói narrativo. “Ridículo um homem usar uma cueca por cima das calças”, essa é a pitada de ridículo que equilibra o ato de se esquivar da responsabilidade do ato justiceiro. É o humor cinematográfico que, quando bem colocado, reforça a presença do herói na história que está sendo mostrada, por mais irreais que sejam as imagens mostradas. A tolice fundamental retira o super herói da dimensão analítica do real ao lembrar de sua origem vestigial como sátira. Retire a tolice, e o peso da realidade esmaga o que sobrar. Um exemplo do que aconteceria se um super-herói que sabe o que é certo existisse no mundo real é o fenômeno das milícias denominadas “Liga da Justiça”.

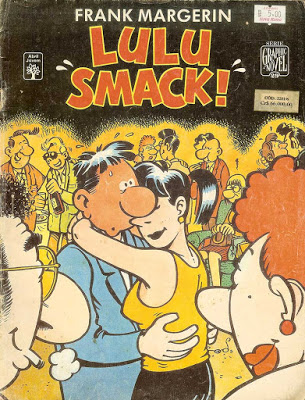

Entre 2006 e 2016, dois grupos “paramilitares” denominados “Liga da Justiça” atuaram em estados distintos: Rio de Janeiro e Mato Grosso. A ligação entre os grupos? Apenas a certeza de estar fazendo o certo, e de que o resultado justifica o crime de chacina. O mais notório deles, que atuou entre 2006 e 2010, agia na cidade do Rio de Janeiro e vizinhanças, liderados por Adelmar do Santos e Ricardo Teixeira, respectivamente chamados de Batman e Robin. Esse vigilantismo reacionário e suas implicações morais e sociais foram um tema carro-chefe dos quadrinhos dos anos 80, especialmente no trabalho de Frank Miller, que dava forma particular a um sentimento geral de insegurança no período. Insegurança ao mesmo tempo fantástica (com o pesadelo atômico) e policial (com metrópoles abarrotadas e à beira de um colapso social).

Como os heróis citados, ambas as milícias atuavam com um elemento em comum: a máscara. Difícil imaginar, antes da popularidade dos filmes de super-heróis, que estes personagens serviriam de inspiração para ações tão reais. Hoje em dia a internet e as mídias sociais são o meio de divulgação de cada vez mais narrativas reais de ações extremas geradas pela certeza equivocada do que é certo. Entretanto, a máscara vem ficando em segundo lugar, como pode ser ver nas produções de Hollywood que não conseguem se livrar do vício no “star system”, ou sendo substituída pelo baile mascarado mundial que é a internet. Não cabe a este texto elaborar esta questão.

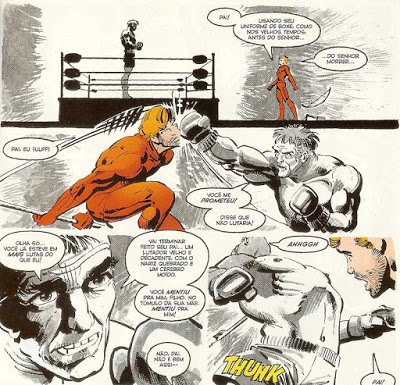

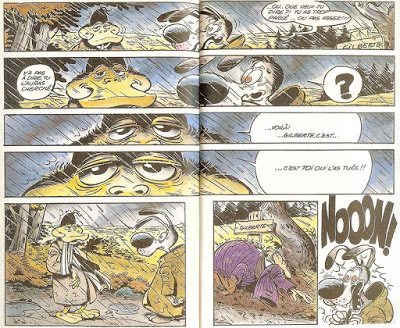

Para usar, então, o poder de estar certo, é preciso arcar com as consequências (o personagem Justiceiro é um exemplo dessa atitude), ou esquivar-se da responsabilidade usando o artifício da máscara (ação que só obtém êxito quando ciente da tolice envolvida). Sem a tolice, sem o lúdico e o e o faz-de-conta juvenil que é fundador do gênero, a bênção da onisciência vira arrogância insensível na história de super-herói. O realismo pode, sim, gerar boas histórias do gênero. Existem vários gibis que conseguem esse êxito. Mas o sucesso dessas HQs se dá graças à herança já secular da “contação de histórias” em quadrinhos. Algo que dificilmente o cinema de super-herói, como meio essencialmente ligado a um mercado quase infinitesimalmente mais caro que o de HQs, vai ter o luxo de desenvolver. E muito provavelmente nem vai precisar desenvolver.