Começa amanhã, e segue até quarta-feira, a III Jornada de Estudos Sobre Romances Gráficos na UnB. O evento é organizado pelo

Grupo de Estudos em Literatura Brasileira Contemporânea e, desta vez, tive a honra de participar da organização. Apresentarei, logo na primeira mesa, no dia 24, o trabalho "A espaçotopia a partir de Moebius", e vou ministrar um pequeno workshop sobre a história dos Quadrinhos no dia 25. A programação está muito rica e conta ainda com o lançamento do livro

Histórias em quadrinhos: diante da experiência dos outros, organizado por Regina Dalcastagnè.

Segue a programação abaixo e... programe-se! (

CIM)

III Jornada de Estudos sobre Romances Gráficos

Brasília – Universidade de Brasília – 24 a 26 de setembro de 2012

Local: Auditório 1 do Instituto de Ciências Biológicas

Coordenação: Regina Dalcastagnè (UnB)

Comitê organizador: Ciro Inácio Marcondes (UnB), Gabriel Estedis Delgado (UnB), Igor Ximenes Graciano (UFF), Ludimila Moreira Menezes (UnB), Maria Clara da Silva Ramos Carneiro (UFRJ)

Organização: Grupo de Estudos em Literatura Brasileira Contemporânea

Apoio: Departamento de Teoria Literária e Literaturas

Inscrições pelo e-mail:

jornadaromancesgraficos@gmail.com

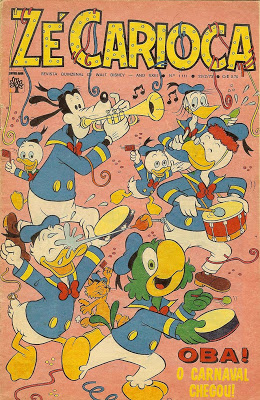

As histórias em quadrinhos contaminaram o imaginário contemporâneo com seus personagens mais famosos, assim como sua estrutura icônica e sua narrativa tornaram-se referência para outras artes. Elas fazem parte do universo plástico e afetivo de pessoas de diferentes faixas etárias, gêneros, nacionalidades. Das tiras às histórias mais longas, seu sistema compreende diversos modos de realização, dentre as quais destacamos as graphic novels – ou romances gráficos. Fugindo ao herói tradicional dos gibis, muitos romances gráficos tratarão de temas extremamente literários, trazendo à baila, também, novas possibilidades discursivas. Dessa forma, os romances gráficos suscitam questões sobre o mercado livreiro, a indústria do entretenimento, a arte como relato e testemunho, e apresentam-se como espaço de exercício sobre memória, subjetividade, gênero, sexualidades. São problemas frequentes para a crítica literária que podem ser analisados, hoje, à luz desse objeto cultural ainda tão pouco estudado.

Nesse âmbito, a Jornada de Estudos sobre Romances Gráficos, organizada pelo Grupo de Estudos em Literatura Brasileira Contemporânea da Universidade de Brasília, chega à sua terceira edição confirmando-se como um espaço necessário ao aprofundamento de tais discussões. Reunindo estudantes, profissionais da área de comunicação, artes e literaturas, professores e pesquisadores, o evento cresce a cada ano, envolvendo, a cada vez, novos eixos de debates.

PROGRAMAÇÃO

Dia 24/9

MESA 1

8h às 10h

Pontos de contato entre literatura infantil e histórias em quadrinhos no mercado editorial brasileiro

Paulo Ramos (Unifesp)

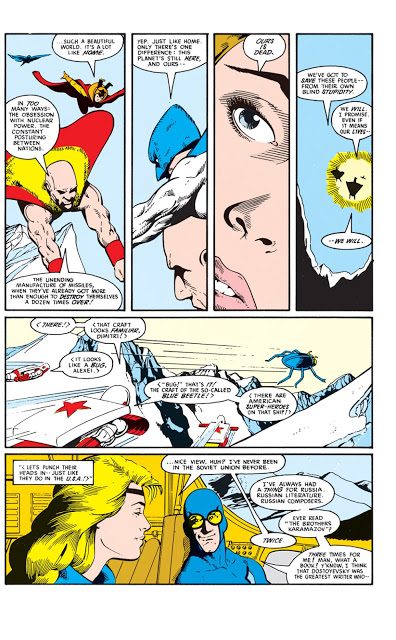

A espaçotopia a partir de Moebius

Ciro Inácio Marcondes (UnB)

A utopia enquanto forma em La fièvre d’Urbicande

André Cabral de Almeida Cardoso (UFF)

MESA 2

10h30 às 12h

Formas animadas e percursos de leitura da imagem: vetorialidade e sistema das ações no humor gráfico

Benjamim Picado (UFF)

Sigmund Freud em quadrinhos: O homem dos lobos

Pascoal Farinaccio (UFF)

Arquiteto de papel: ação do duplo em Asterios Polyp

Rosângela Maria Soares de Queiroz e Cleriston de Oliveira Costa (UEPB)

MESA 3

14h30 às 16h

Os homens da areia de Hoffmann e Gaiman

Sílvia Herkenhoff Carijó (UFF)

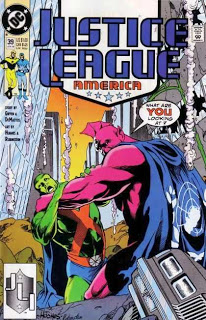

A fase independente de Alan Moore e sua cria subversiva

Naiana Mussato Amorim (UFU)

A Liga Extraordinária: o fanfiction de Alan Moore e Kevin O’Neill

Vinicius da Silva Rodrigues (UFRGS)

MESA 4

16h30 às 17h30

Jonah Hex: um cowboy americano de típico italiano

Alex Vidigal Rodrigues de Sousa (UnB)

Os cegos, os mortos, os bárbaros: desastre, violência e prognósticos do presente em Os mortos-vivos e Ensaio sobre a cegueira

Pedro Galas Araújo (UnB)

Dia 25/9

MESA 5

8h30 às 10h

A difícil representação da equivocidade feminina em O homem que ri: da narrativa hugoana aos romances gráficos da contemporaneidade

Junia Regina de Faria Barreto (UnB)

O grotesco e a monstruosidade feminina em Y: o último homem

Anne Caroline de Souza Quiangala (UnB)

Anti-urbanismo queer em Fun Home: uma tragicomédia em família, de Alison Bechdel

Adelaide Calhman de Miranda (UnB)

MESA 6

10h30 às 12h

Gênero, Shoujo Mangá e história alternativa: reflexões sobre Ōoku de Fumi Yoshinaga

Valéria Fernandes da Silva (FTB/Colégio Militar de Brasília)

Representações da prostituição nos quadrinhos

Daniel Leal Werneck e Letícia Cardoso Barreto (UFMG)

MESA 7

14h30 às 16h

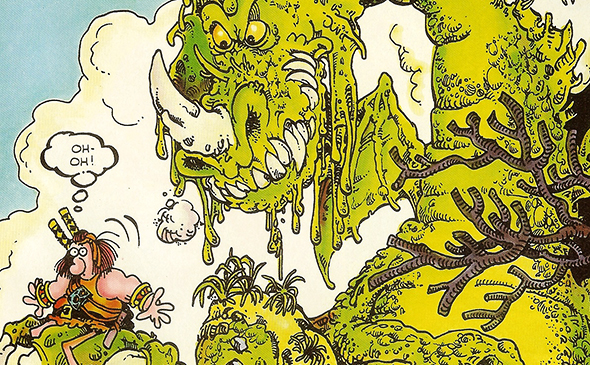

Liberação sexual: a juventude da contracultura a partir da autobiografia de Robert Crumb, emMinha vida

Larissa Silva Nascimento (UEG)

Autobiografia e subjetividade: Fréderic Boilet e a nouvelle manga

Tiago Canário de Araújo (UFBA)

Sarjeta: o espaço subjetivo dos quadrinhos

André Valente (UnB)

MESA 8

16h30 às 18h

Capuchinho Vermelho, de Charles Perrault, e Mônica: a de vestidinho vermelho, de Mauricio de Sousa: dois estilos, duas linguagens e a expressão contemporânea do conto de fadas

Rita de Cássia Silva Dionísio (UNIMONTES)

O exílio da gata: a mulher felina como ameaça sexual em Batman

Marcia Heloisa Amarante Gonçalves (UFF)

Heróis em ação: palavra, narrativa e heroicidade na longa viagem entre o passado e o presente

Juliano de Almeida Pirajá (UEG)

Dia 26/9

MESA 9

8h30 – 10h

Narrativas contemporâneas: das artes “à margem”. Sobre Encruzilhada e outras “artes periféricas”

Maria Clara da Silva R. Carneiro (UFRJ)

A imagem na palavra, a representação sob o signo da Esfinge em A arte de produzir efeito sem causa, de Lourenço Mutarelli

Rafael Martins (UFMG)

A narrativa visual em Eu te amo Lucimar, de Lourenço Mutarelli

Guilherme Lima Bruno E. Silveira (UNESP/São José Rio Preto)

MESA 10

10h30 – 12h

Infortúnios espaciais, prosperidades distantes em Lucille e Renée, de Ludovic Debeurme

Ludimila Moreira Menezes (UnB)

Desenhos do isolamento: personagens de Jimmy Corrigan, de Chris Ware

Breno Couto Kümmel (UFMG)

The Left Bank Gang: crise da memória e a crise na escrita

Pedro Henrique Trindade Kalil Auad (UFMG)

MESA 11

14h30 – 16h

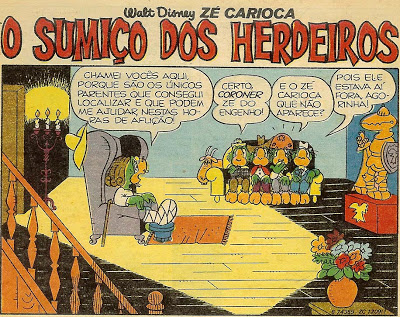

Tradução e formação do mercado editorial dos quadrinhos no Brasil

Dennys da Silva Reis (UnB)

E-comics: linguagens, estratégias e prospectivas

Raimundo Clemente Lima Neto (UnB)

A poética da imagem como o atrativo de HQs

Eliane Dourado (UnB)

MESA 12

16h30 – 17h30

A peso do fandon no universo dos quadrinhos

Lucas de Sousa Medeiros (UFU)

Graphic novels na escola: o que propõem os suplementos de leitura?

Angela Enz Teixeira (UEM)

Oficinas

24/09 (18:30 às 21h30)

Oficina Básica de HQ’s, com André Valente

25/09 (18:30 às 21h30)

Oficina “História dos quadrinhos em 3 atos”, com Ciro Marcondes

Lançamentos

Livro Histórias em quadrinhos: diante da experiência dos outros, organizado por Regina Dalcastagnè.

Número 39 da revista Estudos de literatura Brasileira Contemporânea, com dossiê sobre “realismo e realidade”.

“Romance gráfico”?... Fico na

dúvida se respondo – monossilabicamente, ou melhor, quadrinisticamente – : “sei

não” ou “putz!”...

“Romance gráfico”?... Fico na

dúvida se respondo – monossilabicamente, ou melhor, quadrinisticamente – : “sei

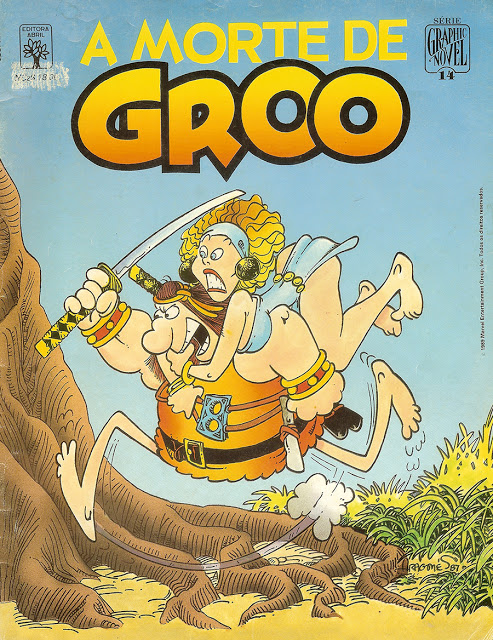

não” ou “putz!”... No meu tempo graphic novel denotava simplesmente trabalhos

esporádicos, mais cuidadosos e, sobretudo, mais caros. Eram uma festa para

olhos acostumados a papel jornal, mas de forma alguma outro patamar de

qualidade. Afinal eram os mesmos autores, apenas, vamos dizer, mais maquiados.

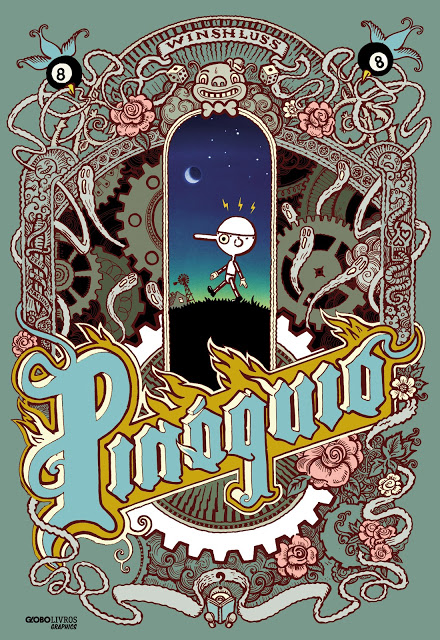

Vem daí minha desconfiança. Os quadrinhos nunca precisaram desse tipo de

reconhecimento, ou mesmo, arrisco dizer, sempre desdenharam dessa tendência

esnobe. Sua “arte” surge em meio a um turbilhão de aventuras repetitivas,

anestésicas, após muito suor inútil, – como que por acaso.

No meu tempo graphic novel denotava simplesmente trabalhos

esporádicos, mais cuidadosos e, sobretudo, mais caros. Eram uma festa para

olhos acostumados a papel jornal, mas de forma alguma outro patamar de

qualidade. Afinal eram os mesmos autores, apenas, vamos dizer, mais maquiados.

Vem daí minha desconfiança. Os quadrinhos nunca precisaram desse tipo de

reconhecimento, ou mesmo, arrisco dizer, sempre desdenharam dessa tendência

esnobe. Sua “arte” surge em meio a um turbilhão de aventuras repetitivas,

anestésicas, após muito suor inútil, – como que por acaso.