Será Ba-Ba-Barbarella??

/Acho que não é só na banca pertinho da minha casa, mas em várias outras já constatei que a seção de revistas pornô fica muito próxima da seção de quadrinhos. Será que os funcionários acham que o público é o mesmo? Vai saber...

O fato é que, não fosse por essa “coincidência”, eu não teria levado para casa uma edição de Quadrinhos Super Eróticos. Não foi uma necessidade masturbatória que me fez levar para casa esse gibi proibido para menores de 18 anos (como indica a capa).

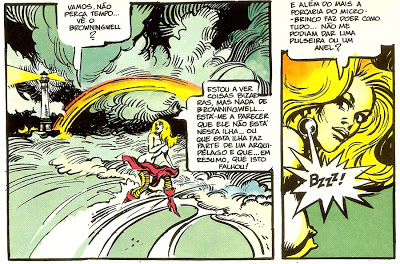

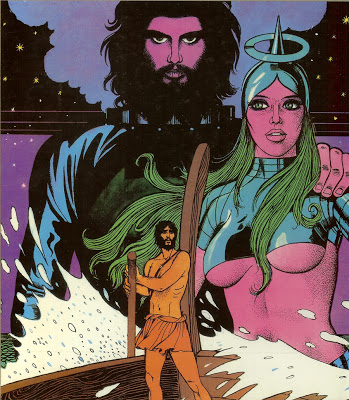

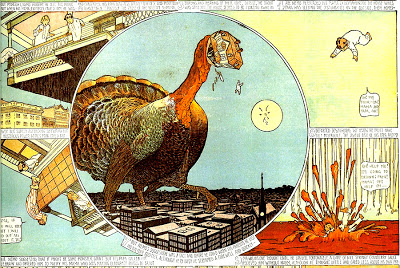

Comprei a revistinha por uma curiosidade quadrinística (“claro, claro”, diria um amigo). Ainda que eu saiba que o conteúdo desse tipo de publicação está há anos luz de um Manara, um Serpieri, um Levis, um Frollo ou mesmo um Carlos Zéfiro, um detalhe me chamou a atenção e foi determinante para a aquisição. A tarja preta impressa no plástico que embrulhava a revista deixava à mostra, no alto, seu título e um personagem, um robô que, não tive dúvidas, reconheci das histórias de Barbarella.

Puxei o plástico para um lado e para o outro na tentativa de identificar, na capa, algo que confirmasse a presença da personagem no interior da publicação, mas foi em vão. A revista, tão fininha, claro, não teria como ter uma HQ completa de Barbarella, mas quem sabe um pedaço?

Na dúvida, resolvi pagar os R$ 2,99 pela minha curiosidade. Se não estivesse ali a famosa heroína criada por Jean-Claude Forest, pelo menos eu poderia conferir o nível dos quadrinhos eróticos publicados no Brasil atualmente (e ainda teria uma prova cabal do uso indevido — leviano, mal intencionado, diria um amigo — da imagem da loira espacial). Detalhe: há uma nota no editorial que diz: “O Hard Studio que criou, produziu e realizou este projeto. Assim, tem inteira responsabilidade sobre a originalidade e autenticidade de seu conteúdo”. Então tá.

Na dúvida, resolvi pagar os R$ 2,99 pela minha curiosidade. Se não estivesse ali a famosa heroína criada por Jean-Claude Forest, pelo menos eu poderia conferir o nível dos quadrinhos eróticos publicados no Brasil atualmente (e ainda teria uma prova cabal do uso indevido — leviano, mal intencionado, diria um amigo — da imagem da loira espacial). Detalhe: há uma nota no editorial que diz: “O Hard Studio que criou, produziu e realizou este projeto. Assim, tem inteira responsabilidade sobre a originalidade e autenticidade de seu conteúdo”. Então tá.Realmente, Barbarella está apenas na imagem da capa (deitada numa cama ao lado do robô). As 34 páginas da revista são divididas entre quatro HQs. Diana é a protagonista da primeira delas, assinada (argumento e arte) por Leão Lim (um sub-Watson Portela). A personagem é uma prisioneira que usa de artimanhas sexuais para escapar da prisão. Depois de prestar favores sexuais a uma guarda, ela faz sexo com um tenente que, fatigado depois da transa, adormece. Diana escapa. Fácil demais, né? Mas tudo não passa de uma armação da guarda. “Realmente, um golpe de mestre”, ela diz. Então tá.

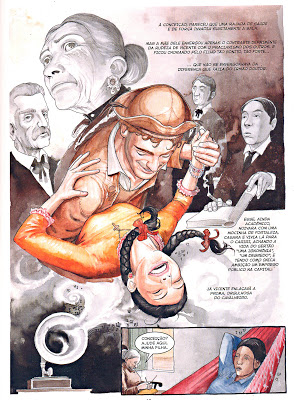

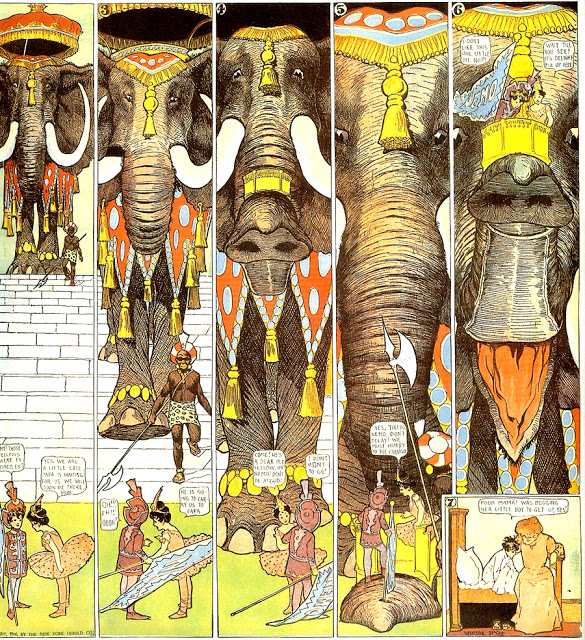

A segunda história tem argumento de Ataíde Braz e desenhos de Roberto Kussumoto, dois veteranos dos quadrinhos brasileiros. Apesar de as ilustrações estarem (toscamente) coloridas por computador, suspeito que essa HQ — intitulada Espelho — seja antiga (é o que sugere o visual e o figurino dos protagonistas). A dupla de autores cria uma história interessante na qual o sexo é o coadjuvante das inquietudes e inseguranças dos personagens. Naldo acha que seu membro é pequeno e que ele não será capaz de satisfazer Ana. Para ilustrar a situação, Kussumoto desenhou alguns quadros no qual Naldo aparece em tamanho diminuto em relação a Ana. A história é o ponto alto da edição, não pelo apelo erótico, mas pelas soluções narrativas apresentadas pelo desenhista.

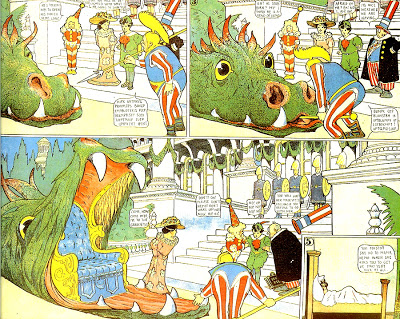

Ela é... Sádika foi escrita e desenhada por Franco de Rosa e arte-finalizada por Bonini (também veteraníssimos). Uma historinha boba e clichê, na qual o homem se surpreende quando a namorada se revela uma devassa sadomasoquista e dominadora. Também tem cara de ser uma HQ antiga recolorida e, neste caso, as cores digitais só empobreceram a arte.

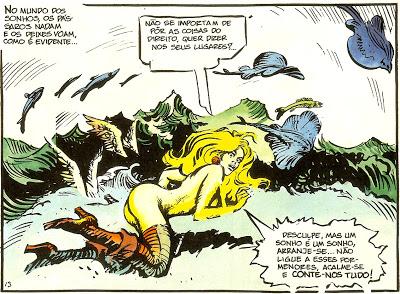

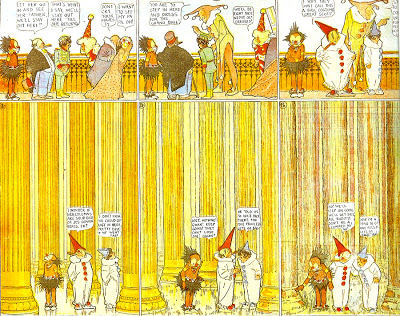

Ela é... Sádika foi escrita e desenhada por Franco de Rosa e arte-finalizada por Bonini (também veteraníssimos). Uma historinha boba e clichê, na qual o homem se surpreende quando a namorada se revela uma devassa sadomasoquista e dominadora. Também tem cara de ser uma HQ antiga recolorida e, neste caso, as cores digitais só empobreceram a arte.A revista termina com A boneca e seu boneco (autores não revelados). Pelo padrão dos desenhos, suspeito que seja uma antiga HQ gringa. A protagonista, uma menina de 19 anos, não desgruda de palhaço de brinquedo. Os pais dizem que ela não tem mais idade para isso, mas não desconfiam que o objeto toma vida quando eles não estão olhando e, com um enorme membro, transa gostoso com a ninfeta (desculpem, não pude evitar usar em ao menos uma frase as palavras transa, gostoso e ninfeta).

Como inspiração onanista, Quadrinhos Super Eróticos é uma negação. As histórias são simplórias, sem clima, e o acabamento gráfico é grosseiro. Boa sorte tentando se satisfazer com ela (putz, não rola nem uma ereção básica). Entretanto, a sem-vergonhice máxima de vender gato por lebre colocando Barbarella na capa me conquistou. Fico imaginando a equipe da editora Heavy Sex pensando “vamos colocar Barbarella na capa! Quem sabe, mesmo com o plástico, alguém reconheça o desenho e acabe sendo fisgado por isso”. Parabéns, pessoal, eu fui fisgado!

Sabe quando você fica impressionado com a tosquice, com a simplicidade de alguma coisa? Como se aquilo, na sua rudeza e, em alguns caso, ingenuidade, de alguma forma te diverte? Pois é, foi o que aconteceu comigo. E só a história de Braz e Kussumoto já valeram meus R$ 2,99. Encontrar a produção deles, hoje em dia, é algo raro (estão nos sebos e nas coleções espalhadas pelo país, não em bancas de jornal).

Mas Quadrinhos Super Eróticos é ruim, não comprarei outra. Bom, quem sabe se eles colocaram na capa uma Phoebe Zeit-Geist ou uma Little Annie Fanny, talvez uma Jodelle ou uma Pravda ...