por

Roberta Machado

A história de

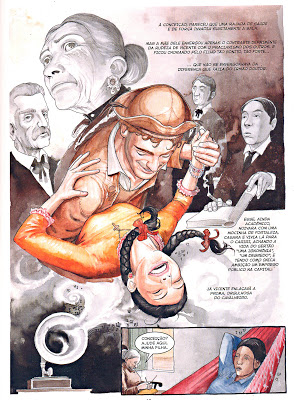

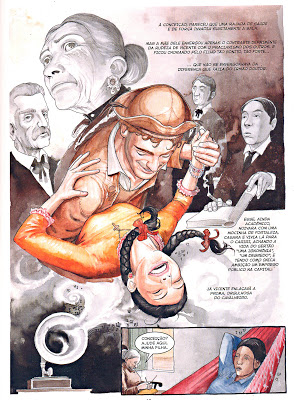

O Quinze começa cinza-azulada, quase negra. Logo, conforme evolui a trama de Conceição, Vicente e Chico Bento, as páginas mudam do azul da calmaria para um amarelo-alaranjado cheio de agonia, até alcançar o clímax da história, num céu vermelho que clama por chuva. Foi por meio das cores da aquarela que o artista

Shiko conseguiu traduzir a histórica narrativa de Rachel de Queiroz, agora publicada em quadrinhos pela Editora Ática. O livro faz parte da coleção

Clássicos Brasileiros em HQ, que já recontou tramas como O Alienista, Triste fim de Policarpo Quaresma e O Cortiço.

A transferência da narrativa de O Quinze para os quadrinhos não amenizou os duros parágrafos de Rachel de Queiroz sobre um dos piores anos já vividos na seca nordestina. Ao contrário, graças ao traço realista e delicado o quadrinista Francisco José de Souto, o Shiko, o cenário ganhou figurantes, os nomes ganharam rostos e a fome, feições. As ilustrações dão vida a um sertão cruel, botam fogo na terra quente que engole os corpos esquálidos e machucados pela seca. Mas a adaptação respeita o livro publicado em 1930, e mantém suas falas originais. O ilustrador não suprime a descrição do ambiente, e faz questão de unir às palavras brilhantes da autora ao próprio traço.

Acostumado a trabalhar com textos consagrados como roteiro, Shiko já levou para os quadrinhos obras de nomes como Augusto dos Anjos, Moacyr Scliar e Xico Sá. A experiência lhe garantiu o bom-senso de não sacrificar a linguagem da HQ em nome da história, nem de desrespeitar o texto para dar destaque desnecessário às ilustrações. A adaptação encolhe pela metade o número de páginas da obra, mas não comete o pecado de acelerar o ritmo da história.

O ilustrador se dá ao luxo de inserir quadrinhos sem palavras em meio aos diálogos—e são esses que prendem o leitor. É fácil se perder lendo as expressões corporais e faciais dos personagens, ou admirando as paisagens imensas e poderosas descritas no desenho de Shiko. As emoções estão no movimento das mãos nervosas de Conceição sobre a trança, na mulher de Chico Bento que despenca de cansaço sobre os joelhos, no sol que nasce rasgando de cor o céu negro.

Dignidade

Shiko também deu atenção aos detalhes que buscam reproduzir as roupas, a arquitetura e os costumes da época retratada. O trabalho de pesquisa e de planejamento do ilustrador ganha força na história de Chico Bento, que é expulso do seu trabalho e da sua casa pela seca interminável. Sem ter como ganhar a vida, o vaqueiro se torna um retirante, e toma o sertão com a família a tira-colo. “O Chico Bento é, sem dúvidas, o personagem que mais gosto.Porque é impossível não identificar em Chico Bento, naquele tipo de orgulho, uma dignidade e uma altivez presentes em tantas outros sertanejos que conheci. Usei o rosto e o jeito de se mover de um amigo meu, que antigamente competia em vaquejadas, para desenhar o Chico”, confessa Shiko.

O resultado emociona em passagens como o momento em que Chico Bento mata um bode para dar aos filhos famintos, e é impedido de consumir a carne pelo dono do animal. Enquanto as falas do retirante imploram clemência, seus olhos mostram as lágrimas secas de quem já cansou de chorar. Não é difícil se emocionar com a jornada do personagem até que ele chega à cidade para morar num campo de concentração. Ali, Chico Bento desaparece em meio a muitas outras famílias que compartilham da mesma agonia. A chegada do vaqueiro à cidade marca o clímax da história, que não rende tantas imagens marcantes a partir desse ponto.

Do sertão para o mundo

Embora nutra um carinho pelo xará, Shiko partilha mais semelhanças com a heroína de

O Quinze. Da mesma forma que a personagem Conceição enfrentou os paradigmas do início do século 20 para deixar o sertão e se tornar uma professora solteira, o artista cresceu demais para viver em Patos, no interior paraibano. Passou por Brasília, onde teve a primeira experiência com quadrinhos e resolveu trabalhar com essa arte, e foi para João Pessoa. Se reinventou, e tomou para si o nome de Shiko depois de conhecer a palavra japonesa no

mangá Lobo Solitário. Logo ele—cujo nova alcunha significa“o alcance da lâmina do samurai”—marcou muros e galerias com sua arte, e tornou-se uma referência no ramo dos quadrinhos independentes, conhecido por obras como o Marginalzine e

Blue Note.

Hoje, Shiko mora na Itália. Mesmo que sua jornada continue em outras terras, ele não se esquece das raízes, e revela que o passado lhe serviu de inspiração para adaptar a obra de Rachel de Queiroz. Já aos 18 anos, quando leu O Quinze pela primeira vez, montava na cabeça os quadros que uniam as palavras da autora com as imagens que conhecia desde pequeno, por meio das histórias do avô.“Ele era de origem rural e portava essa religiosidade arcaica do sertão do Nordeste, então a ameaça das estiagens e a fé como única possibilidade de redenção, eram informações muito presentes no meu imaginário”, recorda. “O livro da Raquel me ofereceu, pela primeira vez, imagens de pessoas e paisagens muito próximas.”

Lá do outro lado do oceano ele continua a carreira de ilustrador, e planeja continuar trabalhando com adaptações. Shiko também revela que está investindo numa obra que une duas paixões do artista:

uma história de velho oeste situada no sertão paraibano. “É uma história com explosões de caixas eletrônicos em pequenas cidades do interior, enforcamentos e fugas. Está sendo bem divertido”, adianta.

Duas perguntas para ShikoComo você já havia trabalhado em adaptações literárias, foi fácil trabalhar em O Quinze? O que foi mais complicado?“Talvez o mais difícil seja fazer um romance caber num livro de quadrinhos porque muita coisa tem que ser deixada de fora, o que no caso específico d'O Quinze é ainda mais doloroso, porque o livro é muito seco. Raquel não gastava palavra além do necessário, tudo no livro é medido e justo. Lembro sempre de Graciliano dizendo que palavra não é enfeite. Ela sabia disso, e é impressionante como fez caber tanto em um livro tão pequeno, mas ainda assim grande demais para 80 páginas de HQ. Senti falta de mais espaço para a amplidão das paisagens.”

Na sua opinião, qual o papel dessas adaptações de obras clássicas para os quadrinhos?“As editoras descobriram um filão de mercado e isso popularizou as adaptações, o que nos leva a diversos aspectos desse fenômeno editorial. A parte boa é que, na avalanche do segmento, vamos encontrar coisas muito boas como o projeto DOMÍNIO PÚBLICO, da Editora Ragú, de Recife. Porém não podemos deixar de notar alguns pontos negativos, como a pouca qualidade de algumas obras e a falsa ideia de que os quadrinhos precisam abraçar o carimbo do ''clássico literário'' para se legitimar como leitura válida. Outro ponto é que as editoras não tem interesse em produzir adaptações de obras ou escritores que não estejam cobertos pelo manto do ''clássico'', o que deixa muita coisa interessante de fora da peneira do mercado.”

No ano passado, numa

frutífera excursão aos sebos, encontrei uma pequena coleção do Zé Carioca –

edição quinzenal – entre 1971 e 1979 (pegando os – ainda modestos – 25 anos da

Editora Abril), que consegui pechinchar pela quantia de R$ 1,00 cada, levando,

ao todo, no final, umas 40 edições bem conservadas, sem grampo, bem amareladas

(como não poderia deixar de ser), mas dignas. A coleção está toda furada, mas

isso pouco me importava (não sou muito afeito aos esquisitismos do colecionismo).

Após uma amiga me declarar que eu havia gasto 40 reais em uma bela pilha de

lixo, resolvi ensacar aquilo e guardar para quando uma oportunidade

interessante de aproveitá-la na Raio Laser aparecesse.

No ano passado, numa

frutífera excursão aos sebos, encontrei uma pequena coleção do Zé Carioca –

edição quinzenal – entre 1971 e 1979 (pegando os – ainda modestos – 25 anos da

Editora Abril), que consegui pechinchar pela quantia de R$ 1,00 cada, levando,

ao todo, no final, umas 40 edições bem conservadas, sem grampo, bem amareladas

(como não poderia deixar de ser), mas dignas. A coleção está toda furada, mas

isso pouco me importava (não sou muito afeito aos esquisitismos do colecionismo).

Após uma amiga me declarar que eu havia gasto 40 reais em uma bela pilha de

lixo, resolvi ensacar aquilo e guardar para quando uma oportunidade

interessante de aproveitá-la na Raio Laser aparecesse. Em “O mais procurado da

cidade”, presente em Zé Carioca Nº 1037,

de 71, acompanhamos a história se abrir com um belo requadro panorâmico

desenhado de forma realista (grande sacada), em que uma grande tela de cinema

mostra um cowboy atirando (Bam! Bam!), ao mesmo tempo em que silhuetas de

personagens Disney observam atônitos. Logo depois, após mais um requadro

anunciar o fim da história, vemos as silhuetas (dentre as quais podemos

identificar a de Zé Carioca) conversarem empolgadamente sobre o filme. Saindo

do cinema, diante do cartaz, Zé (ainda vestido de terninho, chapéu panamá e

guarda-chuva, conforme seu visual clássico) empunha o guarda-chuva empolgado,

entusiasmadamente falando em voz alta: “Menino! O Texas Bill é o máximo! É o

quente!”

Em “O mais procurado da

cidade”, presente em Zé Carioca Nº 1037,

de 71, acompanhamos a história se abrir com um belo requadro panorâmico

desenhado de forma realista (grande sacada), em que uma grande tela de cinema

mostra um cowboy atirando (Bam! Bam!), ao mesmo tempo em que silhuetas de

personagens Disney observam atônitos. Logo depois, após mais um requadro

anunciar o fim da história, vemos as silhuetas (dentre as quais podemos

identificar a de Zé Carioca) conversarem empolgadamente sobre o filme. Saindo

do cinema, diante do cartaz, Zé (ainda vestido de terninho, chapéu panamá e

guarda-chuva, conforme seu visual clássico) empunha o guarda-chuva empolgado,

entusiasmadamente falando em voz alta: “Menino! O Texas Bill é o máximo! É o

quente!” Em “Um guia em apuros”

(Zé Carioca Nº 1207), o quadro

panorâmico que geralmente abre toda história Disney mostra Zé Carioca em um

modesto stand (o “Zé-Tur”) tentando dar viabilidade à sua agência de turismo.

No fundo, nada menos que os morros da Urca e do Pão de Açúcar. “Conheçam o Rio!

Férias! Sol! Verão!”. No quadro seguinte, após vermos as ofertas dos

concorrentes, Zé olha, num plano frontal, para o próprio leitor e comenta,

desanimado: “Ufa! E me disseram que o turismo é um bom negócio... mas por mais

que eu grite... a turma vai toda pra agência concorrente!”

Em “Um guia em apuros”

(Zé Carioca Nº 1207), o quadro

panorâmico que geralmente abre toda história Disney mostra Zé Carioca em um

modesto stand (o “Zé-Tur”) tentando dar viabilidade à sua agência de turismo.

No fundo, nada menos que os morros da Urca e do Pão de Açúcar. “Conheçam o Rio!

Férias! Sol! Verão!”. No quadro seguinte, após vermos as ofertas dos

concorrentes, Zé olha, num plano frontal, para o próprio leitor e comenta,

desanimado: “Ufa! E me disseram que o turismo é um bom negócio... mas por mais

que eu grite... a turma vai toda pra agência concorrente!”

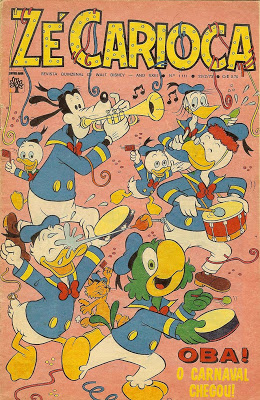

A edição número 1.111

de Zé Carioca, datada (precisamente)

de 23/02/73, é uma edição de carnaval. Logo na capa, uma bela ilustração sobre

fundo rosa-bebê, vemos um verdadeiro fuzuê com Zé, Donald, Pateta e toda turma

batucando no tamborim, soprando corneta, soltando serpentina, cheirando lança-perfume

(sic!). Quando abrimos o gibi, nos deparamos com a encantadora história “Um

paulista na corte do rei momo”, um tema dificilmente batível em termos de

brasilidade. Cheia de vitalidade carnavalesca, esta história vai contar o

deslumbramento do desajeitado primo Zé Paulista quando é convidado por Zé

Carioca para desfilar no carnaval mais famoso do mundo. Vale recontar a

primeira página: Zé Paulista, de cabelinho penteado, terninho empoleirado e uma

puída gravata, chega na rodoviária carioca cheio de dúvida e anseios, enquanto

lê-se numa placa na própria rodoviária: “o serviço público rodoviário informa:

faltam 3 dias para o carnaval”.

A edição número 1.111

de Zé Carioca, datada (precisamente)

de 23/02/73, é uma edição de carnaval. Logo na capa, uma bela ilustração sobre

fundo rosa-bebê, vemos um verdadeiro fuzuê com Zé, Donald, Pateta e toda turma

batucando no tamborim, soprando corneta, soltando serpentina, cheirando lança-perfume

(sic!). Quando abrimos o gibi, nos deparamos com a encantadora história “Um

paulista na corte do rei momo”, um tema dificilmente batível em termos de

brasilidade. Cheia de vitalidade carnavalesca, esta história vai contar o

deslumbramento do desajeitado primo Zé Paulista quando é convidado por Zé

Carioca para desfilar no carnaval mais famoso do mundo. Vale recontar a

primeira página: Zé Paulista, de cabelinho penteado, terninho empoleirado e uma

puída gravata, chega na rodoviária carioca cheio de dúvida e anseios, enquanto

lê-se numa placa na própria rodoviária: “o serviço público rodoviário informa:

faltam 3 dias para o carnaval”.

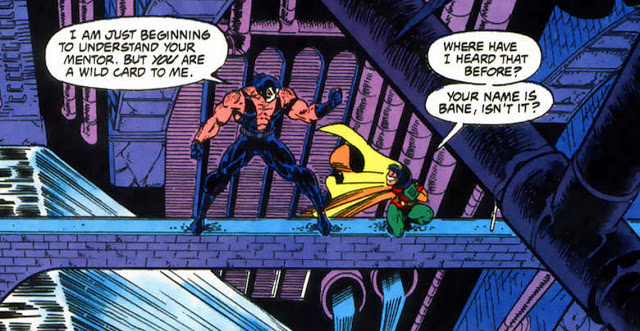

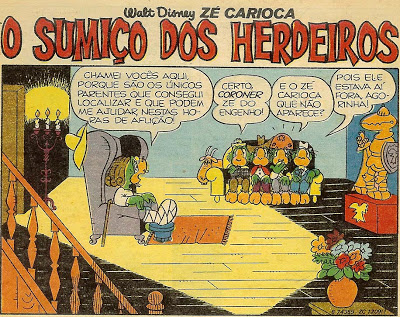

Por fim, uma das

histórias que melhor atestam o carimbo de “brasilidade” atribuído às HQs do Zé

Carioca está na edição número 1209, e tem por título “O sumiço dos herdeiros”.

Aqui, novamente o primeiro requadro panorâmico, padronizadamente responsável

por nos introduzir os conteúdos essenciais da história, é o guia que nos denuncia

os signos para uma análise cultural. Num casarão iluminado a velas e com a

presença elementos aristocráticos (uma armadura medieval, uma grande poltrona

central), o velho coronel (sim, um coronel brasileiro à moda antiga) conversa

com quatro de seus herdeiros, humildemente espremidos em um pequeno sofá. São

eles: Zé Paulista, Zé dos Pampas, Zé Queijinho e Zé Jandaia, cada um

representando o estereótipo cultural de uma região brasileira, fator bem

marcado pelo chapéu que cada indivíduo veste. Este coronel, pintado como uma

figura severa, mas de bom coração, explica que há um mistério: tentam matá-lo,

e cabe aos herdeiros resolver esse problema.

Por fim, uma das

histórias que melhor atestam o carimbo de “brasilidade” atribuído às HQs do Zé

Carioca está na edição número 1209, e tem por título “O sumiço dos herdeiros”.

Aqui, novamente o primeiro requadro panorâmico, padronizadamente responsável

por nos introduzir os conteúdos essenciais da história, é o guia que nos denuncia

os signos para uma análise cultural. Num casarão iluminado a velas e com a

presença elementos aristocráticos (uma armadura medieval, uma grande poltrona

central), o velho coronel (sim, um coronel brasileiro à moda antiga) conversa

com quatro de seus herdeiros, humildemente espremidos em um pequeno sofá. São

eles: Zé Paulista, Zé dos Pampas, Zé Queijinho e Zé Jandaia, cada um

representando o estereótipo cultural de uma região brasileira, fator bem

marcado pelo chapéu que cada indivíduo veste. Este coronel, pintado como uma

figura severa, mas de bom coração, explica que há um mistério: tentam matá-lo,

e cabe aos herdeiros resolver esse problema.