O que são BDs? Pt. 1

/por Ciro I. Marcondes

BD (bedê) vem da designação francesa bande desinée (“banda desenhada”, como se diz em Portugal, ou simplesmente uma “tira desenhada”). Graças a um domínio bastante substancioso do quadrinho de língua francesa na produção europeia, é comum que praticamente toda produção do continente esteja relacionada ao universo das BDs. De uma forma metonímica, pode-se dizer que a HQ europeia, ou no mínimo a brilhante produção franco-belga, se identifica com as origens da BD. Isso não lima a importância de outras manifestações quadrinísticas da cultura europeia, como os fumetti (quadrinho de banca italiano), por exemplo, ou as origens do quadrinho de tabloide britânico, que se confude com as próprias origens das HQs. Além disso, estamos fazendo aqui um corte bastante específico, de BDs que se originam a partir de Tintim, assemelhados especialmente pelo traço, cartunesco, e por uma imersão inteligente no mundo adulto a partir de situações que fazem fronteira clara com o exagero, a fantasia, a história, a aventura, enfim, um universo próprio, fundamentado em narrativas simples, mas em geral elegantes e de plena consciência e domínio sobre as possibilidades expressivas dos quadrinhos. Os quadrinhos europeus são incrivelmente vastos e especializados, e se proliferam em culturas nas quais esta forma de expressão há muitas décadas deixou de ser um entretenimento infantil. Logicamente, a revolução que parte da revista Metal hurlant e todo um aprofundamento no campo da fantasia, erotismo e ficção científica merece um tópico à parte. Assim como o quadrinho experimental, o faroeste, as histórias de piratas, o noir europeu, entre tantos outros gêneros importantes.

1 - TINTIM (Tintin): Hergé

Por vezes, é comum que se façam ressalvas a Hergé (Rémi, Georges – RG) por conta de algum conteudo enviesadamente político ou colonialista – digamos, não antropologicamente correto segundo os padrões de hoje – em alguns de seus primeiros álbuns. Bem, temos de relativizar isso, logicamente. Hergé começou a escrever sua obra-prima Tintim ainda nos anos 20, quando a antropologia americana (de Ruth Benedict e Margaret Mead, mulheres formidáveis), essa que nos ensinou a relatividade cultural, estava ainda em seus passos iniciais. Fôssemos pensar assim, teríamos de proibir da leitura de autores como Herbert Spencer ou Monteiro Lobato.

Por vezes, é comum que se façam ressalvas a Hergé (Rémi, Georges – RG) por conta de algum conteudo enviesadamente político ou colonialista – digamos, não antropologicamente correto segundo os padrões de hoje – em alguns de seus primeiros álbuns. Bem, temos de relativizar isso, logicamente. Hergé começou a escrever sua obra-prima Tintim ainda nos anos 20, quando a antropologia americana (de Ruth Benedict e Margaret Mead, mulheres formidáveis), essa que nos ensinou a relatividade cultural, estava ainda em seus passos iniciais. Fôssemos pensar assim, teríamos de proibir da leitura de autores como Herbert Spencer ou Monteiro Lobato.A questão é que uma HQ como Tintim (tantan, na pronúncia francesa), que teve seu derradeiro álbum publicado em 1976, possui tantas qualidades gráficas, narrativas e temáticas que seria uma tolice falar sobre qualquer outra coisa neste momento. Atualmente, é comum que as pessoas tenham certa preguiça de ler Tintim, por mais que surjam novas e belas edições de seus álbuns. Isso se dá talvez por falta de uma leitura contextualizada e o entendimento de que esta é uma obra essencialmente da primeira metade do século. Aos olhos cínicos do leitor atual, Tintim é romântico, ingênuo, enfadonho, previsível.

Porém, para exaltarmos a necessidade de se ainda ler Tintim, cabe talvez apenas enumerar alguns atributos básicos:

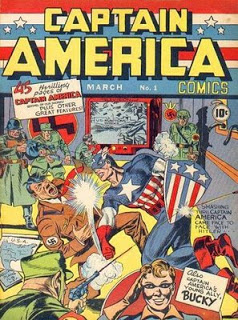

Porém, para exaltarmos a necessidade de se ainda ler Tintim, cabe talvez apenas enumerar alguns atributos básicos:1) Tintim não é uma história de super-heróis. Pelo contrário, surgiu antes deles, e traz, mais ou menos como Tom Sawyer ou Apanhador no campo de centeio, a criança/adolescente como protagonista intuitivo e sagaz. Um protagonista arguto, que valoriza possibilidades realistas de solução dos problemas, cujos coadjuvantes não são menos carismáticos e palpáveis e saudavelmente politicamente incorretos.

2) Tintim ainda tem um mundo a apresentar aos seus leitores. Podemos ir ao Congo, às arábias, à China, à Lua (em álbum muito detalhado e coerente em relação ao mapeamento lunar, escrito antes de Apolo 11). Olhando ao meu redor, vejo que a maioria das pessoas ainda não sabe quase nada sobre lugares como esses.

3) Tintim tem pegada clássica, de pistas a serem seguidas pelo leitor, mas Hergé não deixava de ser um mestre da narrativa por isso. Seu domínio do tempo na HQ, fragmentando quadros e inserindo microsegundos em incrível detalhismo espacial, ainda é exemplar para a maioria dos quadrinistas mundiais.

4) O traço de Hergé fundamenta praticamente tudo que conhecemos de uma vertente franco-belga em quadrinhos de aventura, num caricaturismo contido, ainda delineado pela realidade, fundador dos quadrinhos em estilo linha-clara. É um traço fino, detalhista, elegante e limpo.

5) Ao contrário do que se alardeia ordinariamente, Will Eisner não inventou a graphic novel nos anos 70 (pasmem!). Já nos anos 30 Hergé lançava álbuns de histórias longas, desenvolvidas como romances, com pleno domínio do fôlego narrativo em HQs.

6) Capitão Haddock, um alcoólatra impulsivo e de bom coração que... nunca deixa de ser alcoólatra.

2. ASTÉRIX: Uderzo e Goscinny

Se considerarmos como critério a estrutura narrativa clássica em HQ, a longevidade, popularidade, cristalina qualidade imaginativa e capacidade de contar histórias, Asterix seria sério candidato a melhor HQ da história. Levando a cabo a estética de admirável ousadia e inventividade trazido por Hergé, o Asterix clássico tem textos de René Goscinny, já antes celebrado pelo humor refinado de Lucky luke, mas muito mais debochado, especial e calibrado na série do famosíssimo gaulês. Ao seu lado, o traço de Uderzo, que seguiu com os textos da série após a morte de Goscinny nos anos 70. Uderzo, que praticamente redefiniu o detalhamento e a abordagem visual em BD, sendo capaz de criar uma identificação própria, sua, em cada etnia, cada padrão arquitetônico, cada peça indumentária e cada indivíduo dentre as centenas de variedades que aparecem na antiguidade mostrada em Asterix. No caso desta HQ não poderíamos nos limitar a apenas dizer que os personagens são carismáticos e inesquecíveis. A galeria genial e geniosa dos gauleses e romanos é tão fértil e aprofundada na série que podemos estipular um tipo de criação mitológica contemporânea, da mesma maneira que se faz com a criações de Tolkien para O senhor dos anéis.

Se considerarmos como critério a estrutura narrativa clássica em HQ, a longevidade, popularidade, cristalina qualidade imaginativa e capacidade de contar histórias, Asterix seria sério candidato a melhor HQ da história. Levando a cabo a estética de admirável ousadia e inventividade trazido por Hergé, o Asterix clássico tem textos de René Goscinny, já antes celebrado pelo humor refinado de Lucky luke, mas muito mais debochado, especial e calibrado na série do famosíssimo gaulês. Ao seu lado, o traço de Uderzo, que seguiu com os textos da série após a morte de Goscinny nos anos 70. Uderzo, que praticamente redefiniu o detalhamento e a abordagem visual em BD, sendo capaz de criar uma identificação própria, sua, em cada etnia, cada padrão arquitetônico, cada peça indumentária e cada indivíduo dentre as centenas de variedades que aparecem na antiguidade mostrada em Asterix. No caso desta HQ não poderíamos nos limitar a apenas dizer que os personagens são carismáticos e inesquecíveis. A galeria genial e geniosa dos gauleses e romanos é tão fértil e aprofundada na série que podemos estipular um tipo de criação mitológica contemporânea, da mesma maneira que se faz com a criações de Tolkien para O senhor dos anéis. Os personagens correspondem a arquétipos que se enquadram tanto na tipologia da antiguidade (soldados, ferreiros, chefes, césares, matronas, comerciantes, generais, barqueiros, gladiadores, arquitetos, escribas, intelectuais, feirantes, etc.) quanto nas relações muito peculiares da vida contemporânea (sendo evocados o jornalismo, o comércio, a construção, as guerras, as culturas modernas, a política, tudo com escarninho, mas brilhantemente bem dosado, humor de modelo francês). Desta maneira, Asterix ainda fornece fértil diálogo e consciência sobre a História, produzindo um tipo de dialética instantânea e mítica, capaz de divertir, ensinar e ser um sofisticado produto de arte, tudo ao mesmo tempo. As páginas grandes, carregadas de desenhos personalíssimos, detalhados em minúcias, estão envolvidas em narrativas potentes e equilibradas. Goscinny tinha pleno domínio do tom que deveria ser vertido nos quadros, de maneira a não desandar a história, aplicando grafismos geniais, referências escondidas e deformação nas fontes e onomatopeias, prescindindo dos diálogos quando podia, deixando os quadros e sons se contarem por si. Personagens como Asterix e Obelix, passeando em arte tão bem dominada e sincera, acabam lembrando, no fim das contas, seres bíblicos como Davi e Golias, ou mitológicos como Ulisses e o Ciclope, ou rei Minos, o Minotauro e Ariadne – coisas de eras, histórias, pessoas e narrativas mais puras e profundas. Após a morte de Goscinny a série tem um decaimento bastante vertiginoso. Então é melhor recomendar os álbuns publicados apenas até meados dos anos 70, finalizando um era poderosa nas HQs.

3 – OS SCHTROUMPFS (SMURFS): Peyo

Os anos 50 foram sem dúvida a era de ouro da BD clássica, quando as histórias em quadrinhos europeias conseguiram romper definitivamente o julgo das comics americanas e passaram, cada país a seu modo, a transformar as HQs do velho mundo em fenômenos culturais autônomos. No caso da Bélgica, duas revistas que atingiram seu esplendor nesta época foram determinantes para solidificar a cultura das HQs francófonas, exercendo obviamente grande influência no quadrinho francês. A Revista Tintim era editada por Hergé, trazendo, é claro (mas não só) sua criação principal, e foi responsável por fundar a linhagem da HQ de linha clara. Por outro lado, a Revista Spirou, que, entre idas e vindas, existia desde o período entre-guerras, abriu espaço para uma verdadeira constelação de grandes artistas franco-belgas de traço mais caricatural e viés cômico e crítico, dentre eles André Franquin, Morris.. e Peyo.

Os anos 50 foram sem dúvida a era de ouro da BD clássica, quando as histórias em quadrinhos europeias conseguiram romper definitivamente o julgo das comics americanas e passaram, cada país a seu modo, a transformar as HQs do velho mundo em fenômenos culturais autônomos. No caso da Bélgica, duas revistas que atingiram seu esplendor nesta época foram determinantes para solidificar a cultura das HQs francófonas, exercendo obviamente grande influência no quadrinho francês. A Revista Tintim era editada por Hergé, trazendo, é claro (mas não só) sua criação principal, e foi responsável por fundar a linhagem da HQ de linha clara. Por outro lado, a Revista Spirou, que, entre idas e vindas, existia desde o período entre-guerras, abriu espaço para uma verdadeira constelação de grandes artistas franco-belgas de traço mais caricatural e viés cômico e crítico, dentre eles André Franquin, Morris.. e Peyo. De certa maneira, ao lado de Hergé, Peyo (Pierre Culliford) pode ser considerado um análogo francófono de Walt Disney, porque logo cedo a capitalização de seus personagens se tornou maior do que suas histórias em quadrinhos, e o próprio autor deixou de produzi-las pessoalmente para ir cuidar de franquias, merchandisings, parques temáticos e produtos baseados em suas criações improváveis e fascinantes. Dono de uma capacidade imaginativa que rivaliza com a de Goscinny, Peyo possuia natural senso de construção narrativa, e suas BDs estão entre as mais prazerosamente legíveis dentre os mestres franco-belgas. Sua primeira criação de sucesso foi a série Johan e Pirlouit, situada em um adorável universo medieval onde temos como protagonista um jovem escudeiro e seu ajudante ranzinza e aloprado que servem como buchas-de-canhão para os mais cômicos e estapafúrdios problemas do reinado local. Já nesta série Peyo demonstra completo domínio do tempo nas HQs, usando páginas inteiras sem mudar de cenário e criando grande número de situações e ações não-dialogadas. Impressiona sua natural e seletiva capacidade de saber o que mostrar e o que não mostrar em uma narrativa que segura e abre os requadros com timing muito preciso e brilhante dinamismo. Seus personagens são desengonçados e não conseguem fazer nada direito, contrapondo, já nos anos 50, aos virtuosismo tolo dos heróis americanos.

Os Schtroumpfs, que ficaram conhecidos em nossa cultura pela denominação em língua inglesa – os Smurfs: realmente é difícil pensar em um não-francófono se acostumando a pronunciar o termo original, que é difícil até para os franceses, apesar de ser exatamente esta a piada do nome – , aparecerem em um dos melhores álbuns da série Johan e Pirlouit, “A flauta de seis schtroumpfs”, de 1958, e posteriormente ganharam uma série que hoje contabiliza mais de 20 álbuns, transformados em histeria global após a série animada da Hanna-Barbera (supervisionada por Peyo) nos anos 80. Esta história colocava Johan e Pirlouit de encontro com um lugar adimensional e feérico, o “país maldito”, onde eles teriam de recorrer à ajuda de pequenos gnomos azuis, mal-humorados, excêntricos e irascíveis (mais afrancesados que suas contrapartidas folclóricas do norte da grã-bretanha), que se comunicam usando a impronunciável palavra schtroumpf como verbos, adjetivos e substantivos, tornando difícil uma comunicação que não fosse entre eles.

Nesta primeira história, o Schtroumpfs parecem bem mais uma massa impulsiva e homogênea de pequenos diabinhos azuis do que uma comunidade organizada em que cada cidadão possui uma característica própria (como vemos no desenho animado). Porém, mesmo com uma aproximação mais clara com as sociedades humanas nos álbuns a partir dos anos 80, as HQs dos Schtroumpfs até hoje não perderem sua diretriz não-maniqueísta, em que seus protagonistas são desarranjados e flutuantes, com grande quantidade de arquétipos egoístas, mesquinhos e dignos de pena. Suas personalidades falastronas e enxeridas de certa maneira ajudaram as BDs a não se distanciarem do gênio voluntarioso do europeu continental. O antagonismo entre o Grande Schtroumpf (Papai Smurf), único ser de bom senso no país maldito, e o alucinado, patético e misantropo bruxo Gargamel (o devorador de Schtroumpfs) ainda conta entre os mais clássicos e impagáveis pares de nêmesis dos quadrinhos, não deixando dúvidas de que esta série é famosa por apelar ao delirante e ao irracional, mas ao mesmo tempo tem o mérito de ajudar a fundar, esteticamente e tematicamente, a tipologia de todo um universo nas HQs mundiais.

Confira também um primeiro corte nas BDs - parte 2

Confira também um primeiro corte nas BDs - parte 2