Rapidinhas Raio Laser #10

/

por Ciro I. Marcondes, Marcos Maciel de Almeida e Pedro Brandt

"Um traidor entre nós!" Será que ele está na Raio Laser? Será a Raio Laser um antro de traidores mancomunados para defenestrar o quadrinho nacional, escrevendo resenhas de mau gosto e esculachando o herói diário que é nosso cartunista independente, que finaliza suas histórias com o nanquim do próprio sangue? Haverá uma resolução para acabar com estes traidores e encerrar a Raio Laser? Será o traidor o dissimulado, de humor com gosto duvidoso, Marcos Maciel de Almeida? Será o irremediavelmente sardônico Pedro Brandt? Será o gangsterzão Lima Neto? Será o onipresente Márcio Jr. com seu "touch of evil"? Ou será o amargo e desiludido Ciro Inácio Marcondes? Bem, a crítica é sempre uma institucionalização dos traidores (como já previa a revista NME), uma corporação de patifes, escroques e pessoas de caráter questionável. O bom crítico deve afundar a faca nas costas e trair com a mais assertiva convicção. Estamos aí, estamos vivenciando nossa diária sexta-feira da maldade. Sem recalque, sem camaradismo youtubeiro.

Seguem mais facadas em coisas interessantes de editoras como Veneta, Mino e Avec. Além de trabalhos independentes feitos do esgotamento quase total do quadrinista brasileiro. (CIM)

PS: essas resenhas tão totalmente de boa, na verdade!

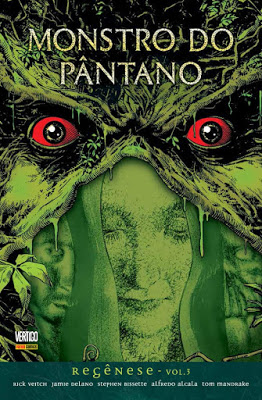

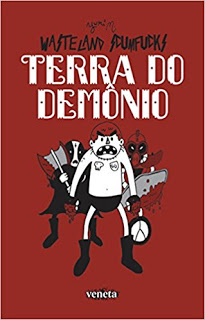

Wasteland Scumfucks – Terra do Demônio

- Yuri Moraes (Veneta, 2017): Em 2012 escrevi uma resenha bem sacolejada do gibi Garoto Mickey, romance gráfico de Yuri Moraes publicado pela dobro. Considerei que o cara tinha talento, mas o quadrinho era muito autoindulgente e até um tanto paranoico com sua possível recepção crítica. Pois bem, anos depois, Yuri volta com algo conceitualmente muito mais impactante e manda um dos quadrinhos brasileiros mais originais dos últimos tempos. É importante frisar que precisamos esperar e dar chance para os autores amadurecerem. Vamos lembrar que Chaplin fez uns 50 curtas antes de dirigir seu primeiro longa-metragem (que é O Garoto, de 1921. Not that anyone cares).

Produzir um romance gráfico é um sacrifício que muitos autores corajosos se arvoram ainda no começo da carreira. Muitas vezes os resultados são desastrosos, mas acho que a rodagem que esse esforço produz não é em vão. Tem gente que defende que se deve esperar o momento certo (ou seja: mais amadurecido) para se arriscar neste gênero, mas eu apoio estes kamikazes. Nada enternece a experiência melhor do que a própria experiência. Yuri Morais sofisticou suas ideias. As dores de crescimento são visíveis, mas estão cicatrizadas.

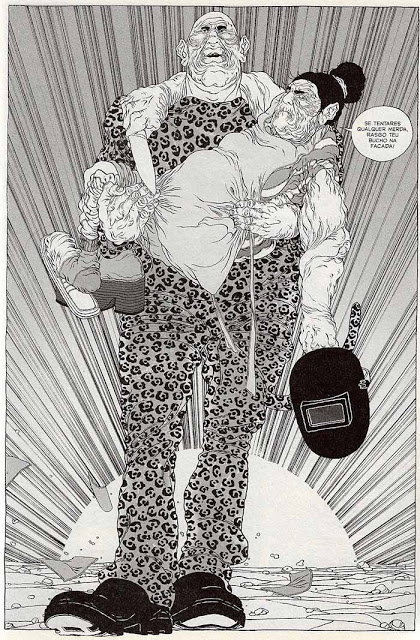

Digo tudo isso para comentar a porraloquice bem-vinda que é Wasteland Scumfucks – Terra do Demônio. Yuri é um cara que visivelmente manja de um bando de coisas – de mangá shonen ao proto-punk americano dos anos 70 –, e essas influências aparecem muito bem mapeadas neste quadrinho grindcore que seria uma espécie de mundo em que Hora de Aventura tivesse sido criado pelo Lovecraft.

O plot é escroto e delirante: GG (inspirado no doentio ícone da iconoclastia G.G. Allin), escravo numa prisão-ditadura, com ajuda de um cientista arrogante e um robô com aspirações de liberdade, consegue escapar e se juntar a outros personagens tão pitorescos quanto para entrar na chamada “Terra do Demônio”. Este lugar, meio Mordor, meio Terra de Ooo, meio (dãrhl) Oz, é um celeiro de atrocidades: canibalismo, parricídio, etc. Lembra um pouco aquele episódio de Rick and Morty em que eles vão parar num reino “fofo” onde o rei era um estuprador de banheiro. Yuri apela no non-sense, nos diálogos agressivos num nível de humor negro que eu geralmente aprecio e na pesada (porém divertida) escatologia.

A arte está mais simples e estilizada do que em Garoto Mickey, com um funcional colorido chapado em preto e vermelho, dando a entender o esquematismo do gibi. Terra do Demônio tinha tudo para virar uma HQ cultuada. Tem todos os elementos: referências maneiras sem clichês, diálogos cortantes e memoráveis, humor de primeiro nível e uma dose cavalar de politicamente incorreto. Uma pena que todo o lobby dos quadrinhos hoje seja para coisas edulcorantes e que se pretendem profundas e edificantes dentro dos padrões morais atuais, mas que são visivelmente superficiais. Assim, como Diego Sanchez, Yuri Moraes é mais um que sai da nossa “treta de 2012” fortalecido. (CIM)

Contos do Cão Negro – Volumes I e II – Cesar Alcázar e Fred Rubim (Editora Avec, 2016/7): Quando recebi meus exemplares de A Canção do Cão Negro, tive quase certeza de que se tratava de material gringo. Afinal, não é tão comum nestas bandas encontrar, num mesmo pacote, publicações bem impressas, edição caprichada, paleta de cores de extremo bom gosto e identidade visual bem definida. Mas sim, Contos do Cão Negro está entre nós e é nacional. Para quem não leu, a grande referência aqui é o nada doce bárbaro de Robert E. Howard, que certamente foi leitura de cabeceira dos autores. Não que Cão Negro se resuma a isso, mas é uma influência inegável.

O roteiro de Cesar Alcázar é competente para mostrar as aventuras do protagonista Anrath, em que pese os bizarros nomes escolhidos para batizar as cidades e personagens da HQ, tais como Grainne, Limerick e Clontarf (!). Entretanto, o gibi se sobressai mesmo é pela qualidade do desenhista/arte-finalista/colorista Fred Rubim. Dono de um belo traço, altamente estiloso e rústico – bastante apropriado para o tom sombrio do gibi –, Fred tem como principais virtudes o talento para desenhar locações e cenas de impacto. As sequências de ação, no entanto, carecem de maior sofisticação, já que, por vezes, percebe-se que o artista não deu muita bola para elas.

Embora às vezes conte com diálogos com pouca fluidez, Cão Negro tem uma história de fundo envolvente, que desperta no leitor a curiosidade de chegar ao desfecho. E as expectativas são recompensadas, especialmente pelo fato de os autores engrossarem o caldo com a participação de entidade/divindade inspirada nos mitos de Cthulhu, sempre muito bem vindos.

Infelizmente há uma queda sensível na qualidade da arte entre o primeiro e o segundo volume. Tem-se a forte impressão de que este último foi feito de forma mais apressada e com menor planejamento, já que há grande quantidade de imagens que estão mais para rascunho que para arte-final. Mas tudo bem, nada que o lançamento de um terceiro volume não possa redimir. (MMA)

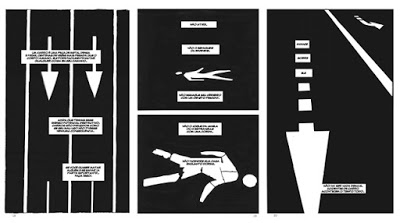

Market Garden - Bruno Seelig (Editora Mino, 2017): Bruno Seelig é um nome para se prestar atenção. E caso você ainda não faça isso, visite agora mesmo o site do quadrinista gaúcho e entenda o porquê. As ilustrações de Seelig são daquele tipo carregadas de informação, com referências e citações diversas – cinema, quadrinhos, TV, rock, design gráfico - enfim, um apanhado geral de cultura pop fácil de descrever, mas que alcança um resultado além da simples junção das partes que formam essa mistureba, sendo tudo muito bem sacado e retrabalhado no traço do autor, dono de uma personalidade imediatamente reconhecível. Se Seelig fosse apenas ilustrador seria o suficiente para ser fã do cara e ficar babando com seus desenhos. Mas o filho-da-mãe ainda é um baita de um narrador, daqueles que dá gosto de ler as HQs.

Ele domina, como poucos jovens autores nessas plagas, a arte de contar visualmente uma história. O timing de sua narrativa é absurdamente bem-executado, ou seja, o tempo dos acontecimentos, os momentos de fala e os de silêncio (para causar diferentes sensações) e como eles são apresentados ao leitor (com closes, planos, contraplanos e angulações de câmera diversos) é eficiente e adequando, nada parece apressado ou devagar demais. Como num bom filme. Bruno Seelig tem o olhar apurado de um montador e a sensibilidade conceitual de um diretor.

Seu traquejo como roteirista e criador de diálogos acompanha seu talento com as outras categorias.

Market Garden, propositalmente ou não, mira na tão em voga nostalgia dos anos 80, ainda que a história se passe na década de 90. A HQ tem como protagonistas cinco amigos entrando na adolescência e vivendo os dilemas típicos da idade: aceitação, escola, garotas, amizade, morar com os pais, futuro profissional, etc. e tal. Poderia ser mais um quadrinho (ou filme ou série ou animação) com essa premissa. Mas entre a linha tênue entre o clichê a uma representação credível e divertida, a obra está mais pro lado de cá (onde estão também Stranger Things e Apenas Um Show).

Na seara dos quadrinhos, séries como Locas, do californiano Jaime Hernandez, ou Xampu, do paulistano Roger Cruz, habitam universos semelhantes, mas com um diferencial: trazem consigo uma inegável marca autoral e um relato bastante fidedigno de uma época. E, nelas, a visão particular desses autores, suas dores e alegrias, somam como um ingrediente que faz toda a diferença no resultado. Em comparação – injusta, talvez – a HQ de Seelig pode soar menos espontânea. Seus rapazes são hipsters que não existiam naquela época. Do grupo de cinco, apenas três – pelo menos até aqui – têm personalidades marcantes, mais trabalhadas. E suas sensibilidades não parecem brasileiras, mas importadas, como personagens que conhecemos em filmes na TV (aberta, pré-cabo), não durante o ensino médio ou numa vizinhança de uma metrópole brasileira. A HQ, aliás, poderia se passar nos EUA. São detalhes perceptíveis, mas que não chegam a tirar o brilho do conjunto. Seria Market Garden apenas um cartão de visitas do autor para chegar aos comics – ou ir além dos quadrinhos, para depois abandoná-los, como fez seu conterrâneo Rafael Grampá? Tomara que não. Com um pouco mais de pretensão e ousadia, Bruno Seelig tem tudo para se tornar um dos grandes autores de sua geração. (PB)

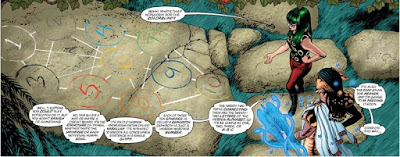

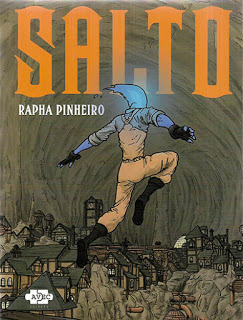

Salto – Rapha Pinheiro (Editora Avec, 2017): Aqui mais um exemplo de romance gráfico lançado ainda no início da carreira do autor. Rapha Pinheiro estudou em Angoulême em 2016 e este Salto é o resultado de sua residência. Trata-se de uma exótica fábula com pretensos elementos steampunk situando-nos numa sociedade de povos do fogo (digo: literalmente feitos de fogo) que se acotovelam dentro de uma cidade movida a vapor, dentro de uma grande caverna. Eles se refugiaram lá por conta de uma colossal chuva no lado de fora que os traumatizou para sempre. A fábula em si, com intenção filosófica remetendo diretamente à alegoria de Platão, é bem sacada e vale o esforço de leitura graças a essa ambientação criativa. Há um planejamento no design (social, tecnológico e arquitetônico) deste mundo que abre bem as portas para boas histórias. O problema é que Rapha Pinheiro se rende a convencionalismos um tanto quanto irritantes para o seu conto moral.

O layout das páginas e as sequências narrativas são decepcionantes, autoevidentes. Tudo ocorre de acordo com o que se espera. Os personagens, situados num conflito de classes (marcado criativamente pela cor das chamas), se reduzem a tipos e a um maniqueísmo insuficiente para debater questões atuais. Arquétipos desgastados não são mais que estereótipos. Por fim, a arte definitivamente não atrai. É esquemática, pouco detalhada e com acabamento (arte final) ruim. O colorido digital, então, coroa o gosto duvidoso das escolhas estéticas deste gibi. Acho que o autor tem imaginação o suficiente para superar estes entraves num próximo trabalho. Desta vez, não deu. (CIM)

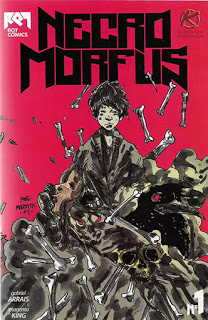

Necromorfus – Osso do Rei

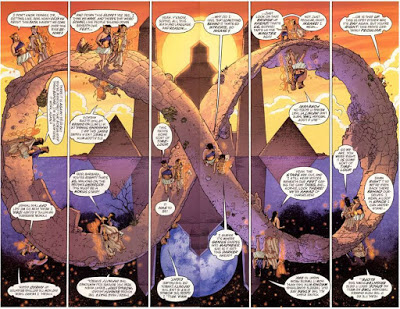

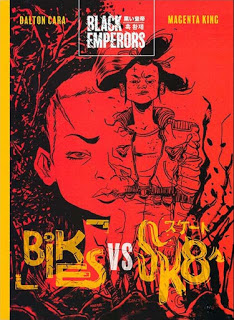

(RQT Comics/Korja dos Quadrinhos, 2017): O Marcos Maciel de Almeida já bajulou bastante o trabalho do Magenta King por aqui, mas eu acho que nunca é demais ressaltar a qualidade e as escolhas de um bom artista. Desta vez este personalíssimo ilustrador trabalha um roteiro (muito massa e original) de Gabriel Arrais para liberar sua arte (aquela coisa vistosa com influências diversas, de Geof Darrow a Tim Sale e gekigá) na forma de nanquim, aquarela e retículas. É isso que compõe o primeiro volume da série Necromorfus, que pretende reunir elementos de terror, violência tarantinesca, aventuras “adultas” à la Hugo Pratt, Vampiro: a Máscara, fumetti, etc. É um bom “gumbo” para gibis que querem alcançar o nível de excelência “Vertigo” para horror metafísico em quadrinhos.

É uma história curta, que basicamente apresenta o conceito do personagem: Douglas, um imortal que adquiriu este dom com 16 anos e desde então foi progressivamente perdendo a humanidade. Ele é capaz de tocar em matéria morta e assumir a forma e as memórias da pessoa ou animal em que encostou. E detalhe: Douglas revive também a hora da morte destas pessoas, tornando o personagem oco e sombrio. Outros elementos surgem no nó investigativo que decorre das ações de perseguidores e perseguidos pelo necromorfo: uma femme fatale que chama a sua atenção, um “psiquiatra de clientes muitos especiais”, a impressionante descrição do reencarnar na matéria bruta que é a psiquê de um urso. Há uma atraente aura de Dylan Dog neste gibi.

Necromorfus estreia bem, com decente capacidade de refletir sobre o que nos faz humanos e onde perdemos nossa humanidade. Além disso, tem acabamento de produto pop e boas leituras de suas referências. Pra um primeiro volume curtinho basta. Não dá pra ir mais longe que isso. Vamos ver se sustenta maior fôlego em outras edições. O volume 2, conforme está anunciado, terá arte de Abel. (CIM)

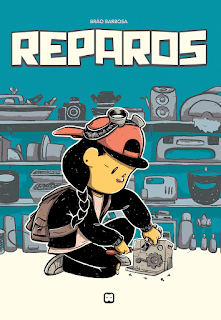

Reparos – Brão Barbosa (Independente, 2017): Eis uma HQ incensada pela crítica especializada, mas que não me pegou. A história de Eunice, a garota fascinada pelo ofício de consertar coisas, é bem intencionada, mas não deixa muitas saudades. De início, Reparos sinaliza que mostrará a evolução da paixão de Eunice pelo amigo Júnior, mas, aos poucos, a história passa a girar em torno da aproximação – quase filial – da protagonista com Ravid, senhor idoso, mestre na arte de reparar aparelhos quebrados. O crescimento da confiança e do afeto entre a garota sonhadora e o velho - aparentemente carrancudo, mas na verdade generoso - é bonito de se ver, mas não chega a emocionar.

A arte de Brão, excessivamente cartunesca, também não ajuda muito. As sequências sem balões, por exemplo, são muito confusas e revelam que o autor ainda tem um longo a caminho a percorrer para conseguir dominar as sutilezas da arte sequencial, já que suas habilidades de storyteller, por enquanto, deixam a desejar. O gibi anterior de Brão, Feliz Aniversário, Minha Amada, também fez uso do recurso – muito bem-vindo por sinal – de alterar a direção da narrativa para um caminho inesperado, mas em Reparos a escolha resultou num final menos redondo. (MMA)

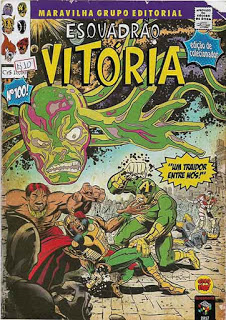

Esquadrão Vitória – Giorgio Galli, Clóvis Brasil e Marcello Renoir (Gico HQ, 2017): O imortal Jack Kirby teria completado 100 anos em 2017. Muitas homenagens foram feitas confirmando o que já vínhamos percebendo nos últimos anos: a “Kirby renaissence”. Considerado ultrapassado nos anos 90 (ficou um certo tempo sem ser publicado aqui), o rei dos quadrinhos tornou-se referência de como ser responsa, perene, invocado e inquebrantável no mundo dos comics americanos. Sua persistência em adquirir garantias para a profissão, seu jeito austero de trabalhar, sua produção em escala cosmológica, tudo isso tornou Kirby “cool” como ele nunca havia sido antes. Pessoas que não gostam de super-heróis dão o braço a torcer. Todo tipo de ilustrador se ajoelha para a sua delirante e imaginativa obra. Kirby se tornou ícone, “ideia”, o Muhammed Ali dos quadrinhos. Kirby tornou-se como um dos titãs que ajudou a criar. Talvez não fosse necessário um culto de personalidade tão sectário. Mas, bem, como se sabe, Kirby é Kirby...

Daí a simpatia imediata por esta paródia/homenagem Esquadrão Vitória, que emula o estilo de Kirby/Lee (apesar de a edição ser dedicada apenas a Kirby) com uma equipe de “vingadores” inspirada em símbolos nacionais (e nacionalistas). O gibi é bem feliz em procurar mimetizar cada aspecto de um produto Marvel dos anos 60/70, com sessão de cartas “excelsior”, Kirby crackles e diversos outros easter eggs. Capa, cores, empaginação, diálogos, detalhes editoriais, tudo foi marejado no apelo nostálgico que os super-heróis da era de prata da Marvel inspiram nos adultos de hoje.

O que achei mais bem sacado foi a transferência do contexto político-militar dos comics dos anos 60 para um da mesma época, só que brasileiro: nossos heróis servem ao governo (uns são militares), e atendem a deveres patrióticos. Ahá (xeroque rolmes), há uma interessante leitura social do Brasil por trás da aparente amenidade da história envolvendo o vilão “Suga-Mentes”. De quebra, ainda vemos o líder Coronel Alado (aka paródia do Capitão América inspirada no Capitão Aza) libertar seus sentimentos mais arraigados e hipócritas ao assumir a fantasia de onipotência com seus colegas Sucuri, Mãe-De-Santo, etc. Em algum lugar em Valhalla, no planeta de Beyonder ou até nas infinitas terras da DC, Kirby deve ter curtido essa revistinha. (CIM)

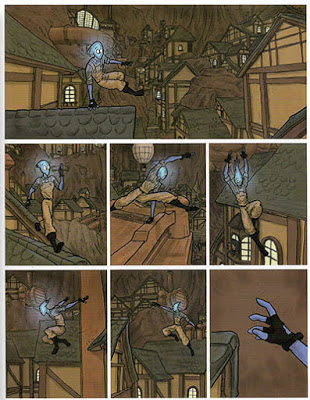

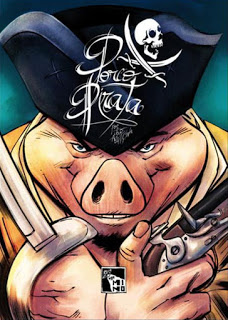

Porco Pirata

- João Azeitona (Editora Mino, 2017): Se eu acompanharia uma série de Porco Pirata? Com certeza! O que o roteirista e ilustrador João Azeitona, autor do álbum lançado pela Mino, mostra nessa primeira edição é um personagem carismático conduzindo uma trama de aventura com direito a algumas surpresas e reviravoltas. Tipinho canalha, como um típico pirata, o obstinado personagem-título irá até as últimas consequências – batalhas, traições, armadilhas – para desfazer o feitiço que o transformou em um suíno. Nada muito original, mas divertido e promissor. Acompanharia a série também para testemunhar, com o passar das edições, o amadurecimento do trabalho de Azeitona. Fácil perceber que o cara é talentoso (com um preto e branco expressivo) e está em pleno desenvolvimento. Por ora, sua narrativa é um pouco dura e ele explora bem menos do que poderia as possibilidades de construção de página, resultando em várias redundâncias e desperdícios visuais. Outra coisa que joga contra é o fato dos balões de fala serem quadrados ou retangulares com letreiramento feito no computador. Balões desenhados (e, se possível – por favor! – letras feitas à mão) dariam muito mais vivacidade às cenas e contribuiriam sobremaneira ao ritmo de leitura. Vale ressaltar que a HQ em questão está mais para a série cinematográfica Piratas do Caribe, com situações um tanto quanto previsíveis e o foco na ação (neste primeiro número, principalmente em terra firme) do que para antigos filmes ou romances de pirataria. Quem procura quadrinhos com essa pegada mais “clássica” não deve deixar de ler as sensacionais BDs Os Passageiros do Vento, de François Bourgeon, e Barba Ruiva, de Jean-Michel Charlier e Victor Hubinon. (PB)

Balas Contadas – Hiram Miller (Independente, 2017): Hiram Miller é um quadrinista em formação. Em Balas Contadas, ficam evidentes as boas intenções em contar uma boa história de faroeste. Infelizmente, dadas suas limitações como argumentista e desenhista, o gibi não empolga e fica a sensação de que, mesmo após o autor apertar o gatilho, as balas seguem presas no cano do revólver. A HQ narra um conto do “Bando Ébrio”, grupo de bandoleiros que parte em busca de um tesouro escondido. Entretanto, o que poderia ser uma aventura interessante, às voltas com seres sobrenaturais e grandes bebedeiras, revela-se um passeio tão desagradável quanto uma ida ao trem fantasma daquele parque de diversões à beira da falência: por mais que você queira achar graça, fica torcendo mesmo é para que tudo acabe o quanto antes. Dentre os vários problemas encontrados, o que se sobressai é a falta de carisma dos personagens. É muito difícil para o leitor estabelecer empatia com qualquer um deles. O misterioso maquinista do trem que nunca para, Txotxo (!), por exemplo, não passa de um brutamontes retardado. Outro desafio é conseguir ignorar a – baixa – qualidade dos desenhos. As ilustrações são tão sofríveis que cheguei a sentir saudades de Rob Liefeld. Mas não deixe minhas palavras te desanimarem, Hiram. Siga tentando. Um dia seus disparos acertarão o alvo. (MMA)

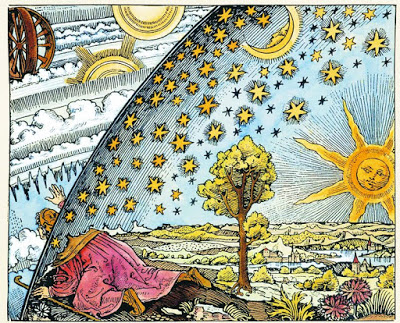

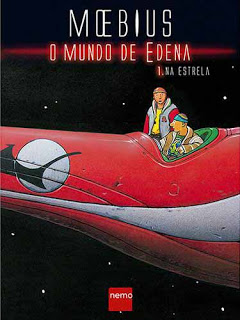

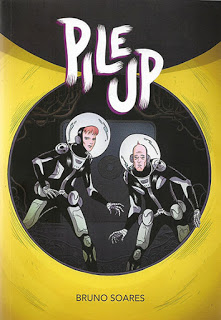

Pile Up – Bruno Soares (Independente, 2017): Morte, vida, ressurreição, alumbramento, o milagre da existência. Parece muita profundidade temática pra um gibi (mudo) de estreia sobre dois botânicos espaciais, não é? Pois é exatamente o que esse jovem Bruno Soares realizou como trabalho de conclusão de curso na graphic Pile Up. De tirar o fôlego, inspirada em Arzach de Moebius mas sem parecer nada derivativo (o traço lembra mesmo é o do espanhol Julio Ribera), este quadrinho extrai toda a potência das narrativas de qualidade universal que as HQs sem palavras podem fornecer. As imagens são desenhadas em quadros grandes com beleza profética (lembra Druillet em alguns momentos; LEO em outros), fazendo associações simbólicas entre os temas giratórios e simétricos sem que uma boa história deixe de ser contada. Eu realmente adoro quando a ficção científica assume sua condição metafísica (herança de 2001), que outros planetas sejam índice para a origem da vida e seu local na existência. Soares consegue atingir este subconsciente que reúne ancestralidade e futuro distante num livro elegante, sofisticado como narrativa, imperativo como inconsciente óptico. Significa dizer que é preciso ficar de olho neste autor? Bem, não preciso explicar o óbvio ululante. (CIM)