Billy Soco – Um tributo à infância

/

por Pedro Brandt

Tendo praticamente a mesma idade de Gabriel Góes, vi, vivi e consumi – intensamente – muitas das mesmas paixões dele. Não foram poucas as vezes, por exemplo, que conversamos sobre bonecos – action figures, se você preferir. Até hoje, quando nos encontramos, ele me cobra uma visita ao meu acervo de figuras de ação – que, nos últimos anos, vem sendo, pouco a pouco, misteriosamente dilapidado. Estariam os seres de plástico fugindo da caixa?

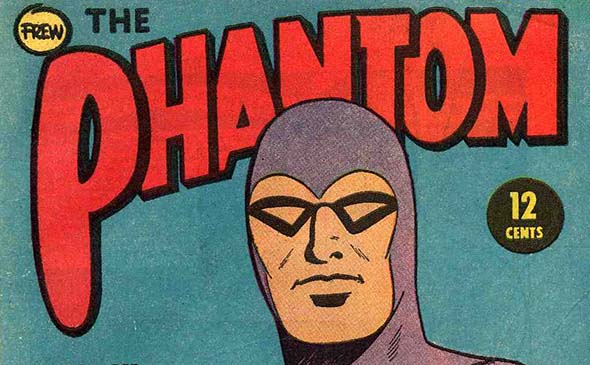

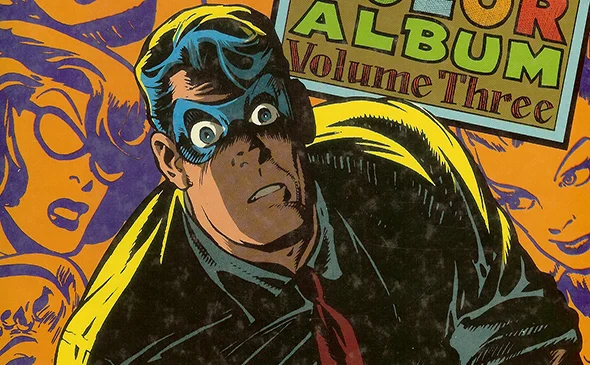

Acredito que o melhor período para os bonecos de ação durou a década de oitenta até meados da de noventa. Depois disso, os bonecos – os de brincar, não os de enfeitar – nunca mais foram tão legais. Estaria eu deixando a nostalgia (sempre ela!) pesar nessa afirmação? Talvez. Mas quem foi criança na época se lembra: He-Man, Comandos em Ação, Thundercats, Super Powers, Rambo, Tartarugas Ninja... O design dos bonecos, a qualidade do material usado, a aplicação de cores e o acabamento, as possibilidades de articulações, os assessórios... E os desenhos animados desses personagens eram hit na televisão, as coleções de brinquedos eram publicizadas nos intervalos comerciais, nas páginas dos gibis, em álbuns de figurinhas e outros incontáveis produtos. Estavam nas vitrines da Mesbla, das Americanas, da Bibabô... Enfim, esse universo estava por todo lado e fazia a cabeça da molecada numa época ingênua e feliz. Deixou boas recordações para mim. E, tenha certeza, deixou boas recordações para o Gabriel – como atesta Soco, seu mais novo trabalho. Publicado pela editora Beleléu, Soco pode ser encarado como um tributo à infância relido sob uma ótica (acidentalmente ou não) pós-moderna. O personagem-título, Billy Soco, é um super-herói genérico – intrépido, superforte e insípido – desses que surgem durante uma aula entediante nas últimas folhas de um caderno do primeiro grau. E, para este Soco, isso basta. Góes, certamente, não quer reinventar o gênero super-herói. Não quer nem mesmo contar uma boa história do tipo.

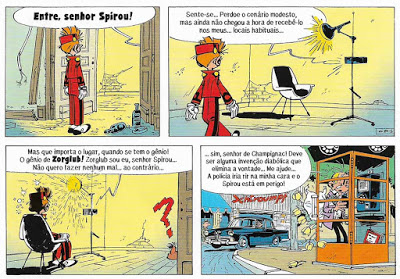

Soco sugere um trabalho quase terapêutico, de extrair inspiração, sem pudores ou maiores questionamentos, das mais profundas ranhuras entranhadas na memória, das cicatrizes de felicidade esquecidas ali (nem sempre facilmente acessáveis passados os anos). Por que, na infância, esses bonecos – e seus desenhos animados, revistas em quadrinhos, anúncios de produtos, artes de embalagens – nos fascinam tanto? Soco não quer explicar nada disso. Quer, penso eu, ser apenas um reflexo de memórias e sensações puras.

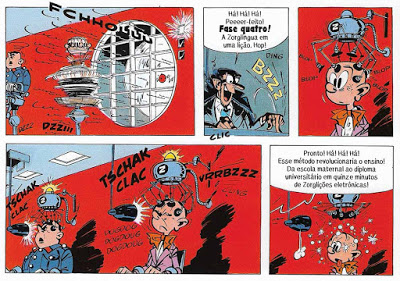

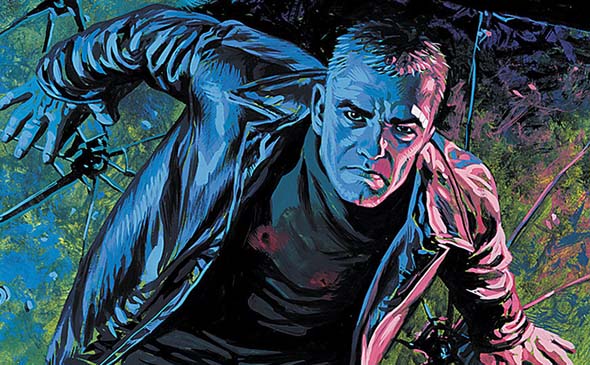

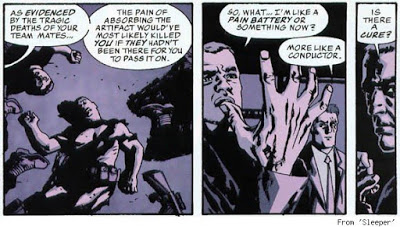

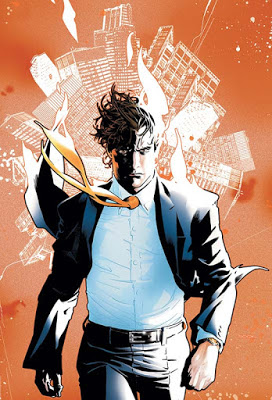

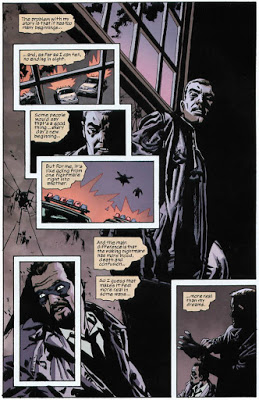

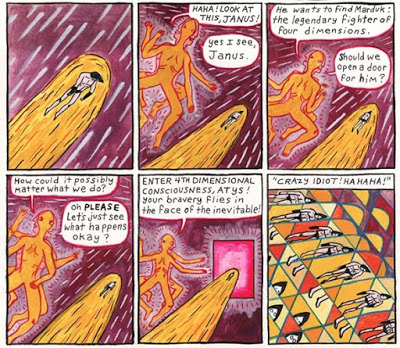

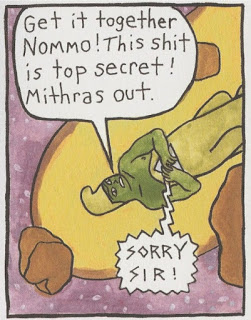

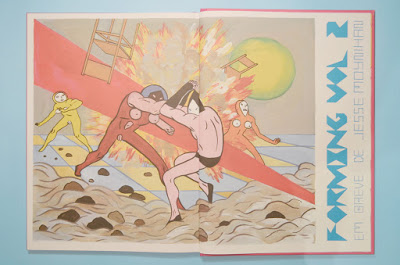

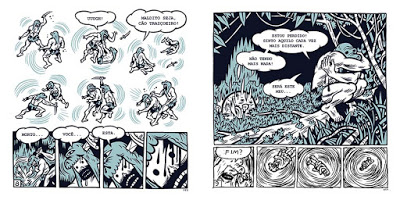

Soco é um quadrinho de um esteta, para ser consumido com os olhos, tal qual a criança que devora, pupilas brilhando, as imagens vindas da televisão e o mostruário da loja de brinquedos. É um quadrinho que você faria quando criança, desavergonhadamente, feito quase aos 40: heróis e vilões trocando porrada, monstros gigantes, homens da caverna, viagens no tempo, entre dimensões, tudo um monte de bobagem. Mas um deleite visual! É ruim e bom ao mesmo tempo. Ou melhor, é (apenas) bom mesmo! Afinal, Góes, ele mesmo, virou um monstrão do desenho.

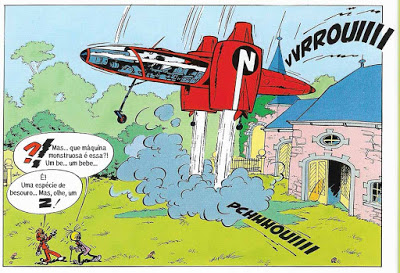

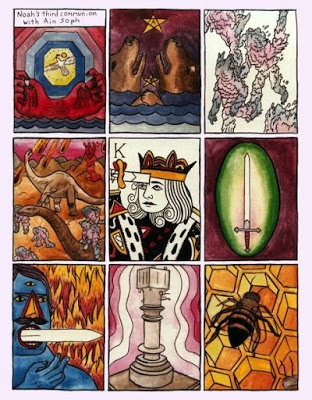

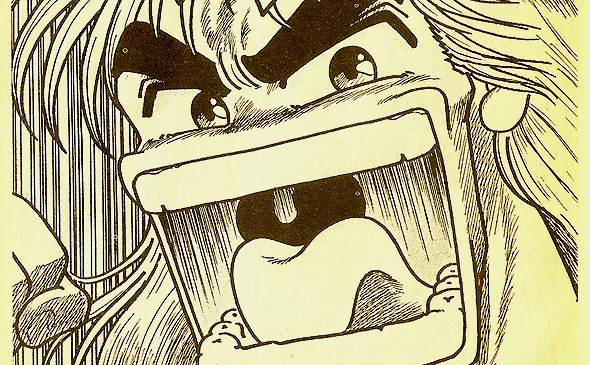

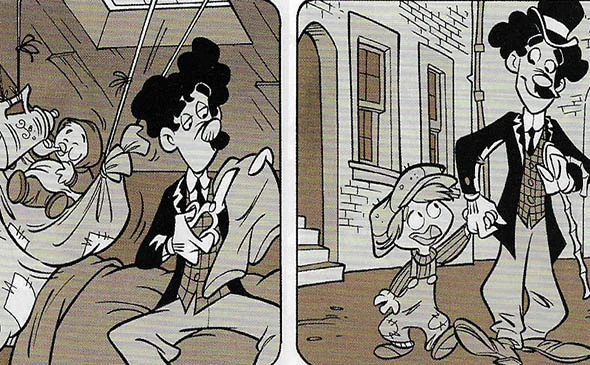

Metade das páginas de Soco é em preto e branco e a outra metade em diferentes tons de vermelho e rosa. A ilustrações se dividem em dois tipos, as intencionalmente toscas e as intencionalmente elaboradas. As toscas, vale ressaltar, são apenas pseudo-toscas, rabiscadas e selvagens seriam definições mais apropriadas. Macaco velho, Góes não consegue mais ser naïf-tosco.

As refinadas são a síntese do Góes-ismo: têm algo de Kirby, um tanto de indie comics (e aqui cabe um monte de coisa), e outro tanto de design contemporâneo, que bebe da arte urbana e da publicidade das últimas décadas. E é essa teia de informações que faz de Soco e, por conseguinte, do trabalho de Gabriel Góes, tão atraente.

Ele acena, sem saudosismo ou cinismo, para aquelas memórias adormecidas, nunca esquecidas. É a coleção de bonecos guardada no armário da casa dos pais. A cicatriz no joelho, resultado do tombo de bike. O que fomos e o que gostaríamos de ter sido. O quadrinho imaginado e nunca feito na época da escola. O Billy Soco interno de cada um.

Soco

De Gabriel Góes. 64 páginas. Editora Beleléu. Preço: R$ 35 (à venda aqui)