por

Pedro Brandt

Conheci

o trabalho do Gustavo Duarte, muito

provavelmente, antes de colocar as mãos em qualquer HQ desenhada por ele. Acho

que devo ter visto alguma de suas ilustrações por aí. A certeza é que o desenho

dele me marcou, ficou registrado nos recônditos da mente – impressão que só foi

reforçada quando li sua participação no primeiro MSP 50, em 2009. E, a partir desse momento, Gustavo entrou na minha

lista de autores brasileiros a acompanhar. Pra minha sorte, desde aquele ano, ele

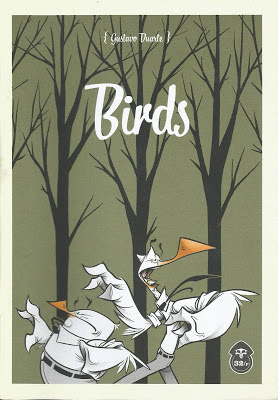

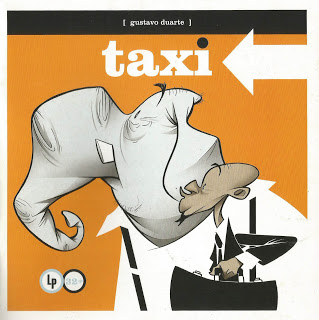

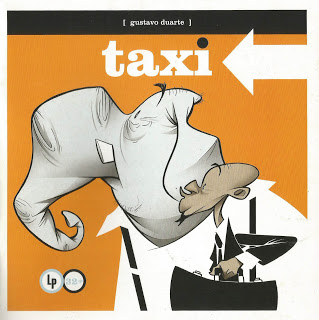

tem lançado quadrinhos com certa regularidade. Taxi e Có! eu comprei

dele, pessoalmente, na RioComicon (2010). Ambas guardam belíssimos autógrafos –

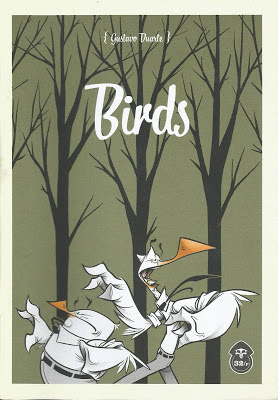

e a lembrança de um breve bate-papo com Gustavo, cara gente boa. Birds comprei depois, numa loja de

quadrinhos.

Conheci

o trabalho do Gustavo Duarte, muito

provavelmente, antes de colocar as mãos em qualquer HQ desenhada por ele. Acho

que devo ter visto alguma de suas ilustrações por aí. A certeza é que o desenho

dele me marcou, ficou registrado nos recônditos da mente – impressão que só foi

reforçada quando li sua participação no primeiro MSP 50, em 2009. E, a partir desse momento, Gustavo entrou na minha

lista de autores brasileiros a acompanhar. Pra minha sorte, desde aquele ano, ele

tem lançado quadrinhos com certa regularidade. Taxi e Có! eu comprei

dele, pessoalmente, na RioComicon (2010). Ambas guardam belíssimos autógrafos –

e a lembrança de um breve bate-papo com Gustavo, cara gente boa. Birds comprei depois, numa loja de

quadrinhos.

Essas

três obras deixam bem claro que além de um desenho marcante, facilmente

reconhecível como sendo do autor, Gustavo Duarte encontrou um caminho próprio

dentro nas histórias em quadrinhos. Não que ele tenha reinventado a roda, ou faço

algo inédito e exclusivo, mas achou uma maneira de contar histórias com

características e recursos que reforçam a identidade conceitual e visual do artista.

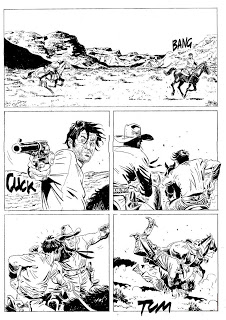

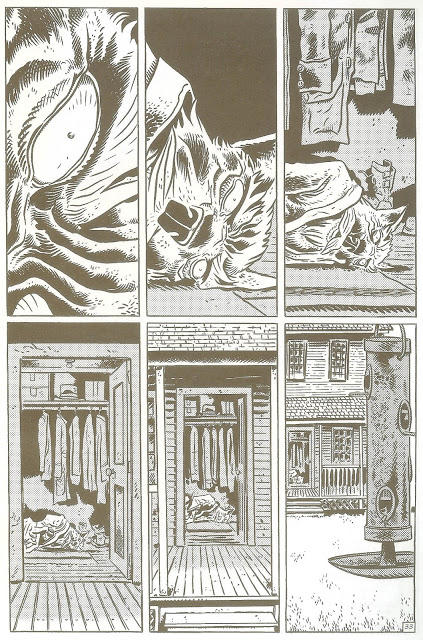

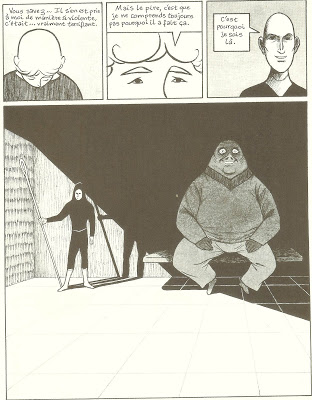

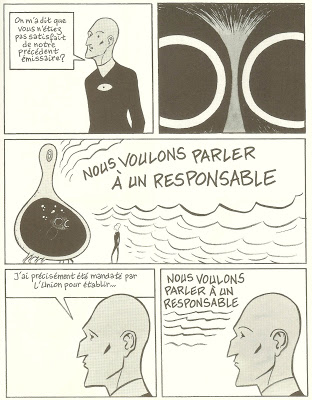

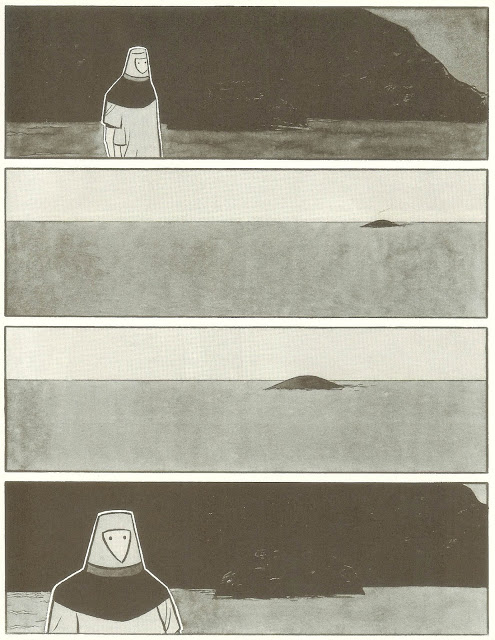

A

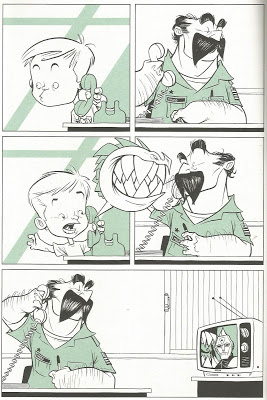

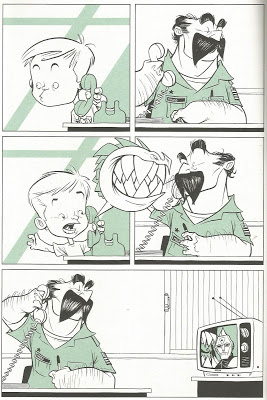

primeira coisa que você precisa saber sobre o trabalho de Gustavo Duarte é que

ele não usa texto em seus quadrinhos. Quer dizer, claro que existe ali um

texto, um roteiro. Mas você não vai ver nenhuma palavra saindo da boca de um

personagem ou uma onomatopeia sugerindo um ruído. As histórias são mudas não

por que os personagens não têm o que dizer. Pelo contrário. Eles conversam,

gritam, ouvem música... o som está ao redor. E Gustavo comunica tudo isso com

imagens.

A

primeira coisa que você precisa saber sobre o trabalho de Gustavo Duarte é que

ele não usa texto em seus quadrinhos. Quer dizer, claro que existe ali um

texto, um roteiro. Mas você não vai ver nenhuma palavra saindo da boca de um

personagem ou uma onomatopeia sugerindo um ruído. As histórias são mudas não

por que os personagens não têm o que dizer. Pelo contrário. Eles conversam,

gritam, ouvem música... o som está ao redor. E Gustavo comunica tudo isso com

imagens.

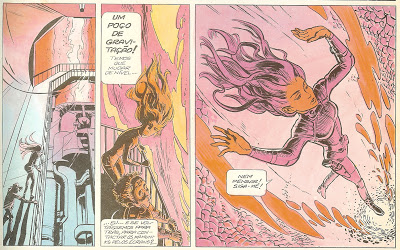

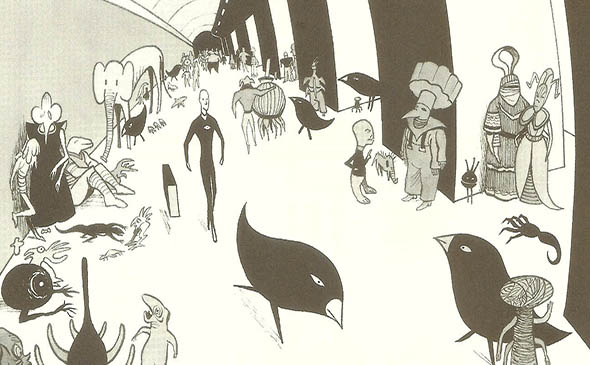

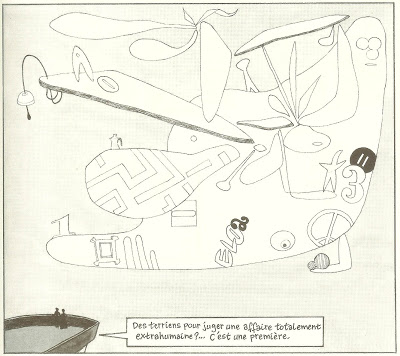

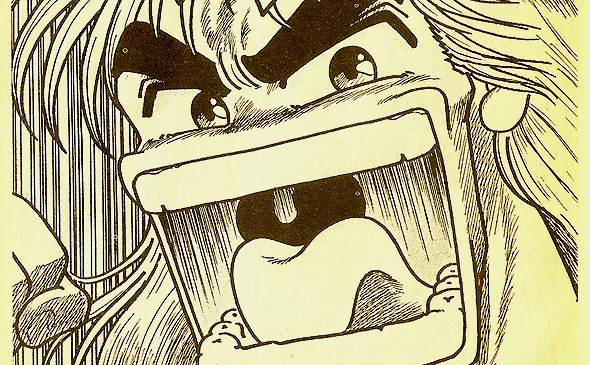

A

cultura pop permeia as criações do desenhista paulistano (da safra de 1977).

Monstros, ETs, seres antropomórficos, rock, jazz, surrealismo, sonho e

realidade, a vida e a morte... tudo se encontra e se confunde nas páginas das

histórias de Gustavo Duarte.

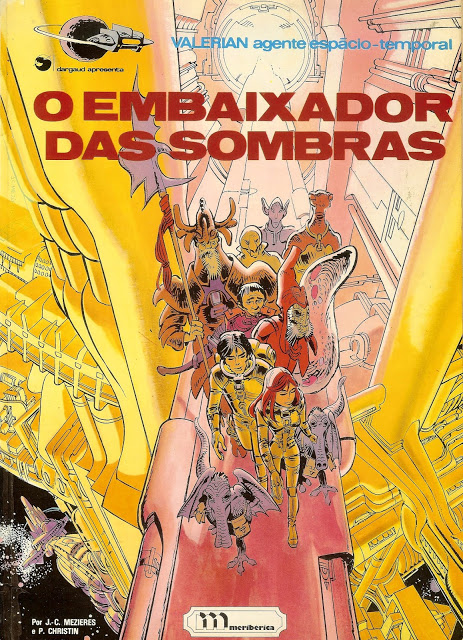

Taxi, Có! e Birds, além de desenhos incríveis, têm também um acabamento

editorial bastante caprichado, desde a gramatura do papel até a impressão,

passando pela diagramação, paleta de cores e design. Impressionante para uma

produção independente. Para mim, ficou óbvio que com um currículo desses, logo

ele subiria para as “majorleagues” – ou seja, seria convidado para lançar um

quadrinho por uma grande editora. O

lançamento de Monstros, ano passado, confirmou

esse palpite. O título saiu com a chancela de uma das mais prestigiadas

editoras de livros brasileira, a Cia. das Letras, pelo selo Quadrinhos na Cia.

(que tem um catálogo excelente – apesar de já ter lançado umas bobagens que eu não

acreditei).

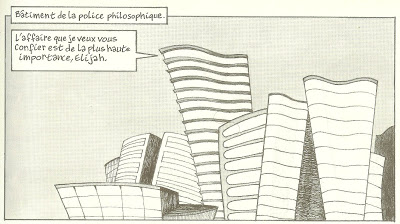

Monstros pode ser

considerado o melhor trabalho em quadrinhos de Gustavo Duarte até agora. Ao

mesmo tempo, não consigo classificá-lo como tal. Não por falta de qualidade,

mas porque acredito que Taxi, Có!, Birds

e Monstros estão no mesmo nível (se

fossem desenhos animados, não duvidaria de seu sucesso). Em todas elas, o

desenhista mostra uma grande aptidão com aquilo que geralmente falta em muitos

aspirantes e mesmo em alguns profissionais dos quadrinhos no Brasil: a

habilidade narrativa, o talento para contar uma história com imagens, pegar o

leitor pelo olhar, prendê-lo da primeira à última página. E fazer isso de

maneira lúdica, leve (que poderia agradar leitores dos oito aos oitenta),

bem-humorada e divertida.

Monstros pode ser

considerado o melhor trabalho em quadrinhos de Gustavo Duarte até agora. Ao

mesmo tempo, não consigo classificá-lo como tal. Não por falta de qualidade,

mas porque acredito que Taxi, Có!, Birds

e Monstros estão no mesmo nível (se

fossem desenhos animados, não duvidaria de seu sucesso). Em todas elas, o

desenhista mostra uma grande aptidão com aquilo que geralmente falta em muitos

aspirantes e mesmo em alguns profissionais dos quadrinhos no Brasil: a

habilidade narrativa, o talento para contar uma história com imagens, pegar o

leitor pelo olhar, prendê-lo da primeira à última página. E fazer isso de

maneira lúdica, leve (que poderia agradar leitores dos oito aos oitenta),

bem-humorada e divertida.

Não

é questão de saber desenhar bem. É como usar os recursos gráficos para

“enganar” olhos e mentes e fazer com que no passar de um quadro pro outro, de

uma página para a outra, o leitor tenha a sensação de continuidade, de movimento

de espaço e tempo. Parece fácil, mas dominar a narrativa é um dos grandes

desafios de quem faz história em quadrinhos – e fazer isso com uma identidade

própria é para poucos mesmo.

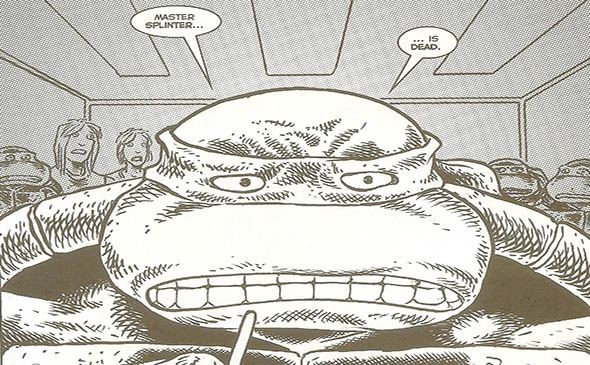

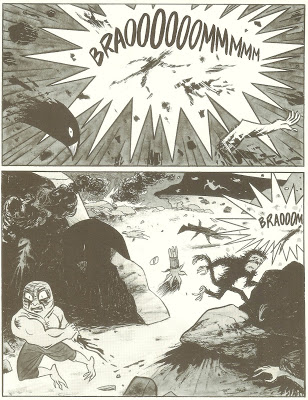

Acho

que não vale a pena comentar muito da sinopse de Monstros. Por ser uma HQ sem falas, as 80 páginas são consumidas

pelos olhos rápida e vorazmente. Qualquer spoiler pode comprometer a satisfação

da leitura. Então digo apenas que se você já viu algum seriado do estilo super

sentai, esses de japoneses com roupas colantes coloridas, como Ultraman, Spectreman, Change-Man ou Power Ragers, você

pode se identificar com a HQ. Mas antes que alguém pergunte: não é um quadrinho

de super-herói!

Ano

passado, na época em que Monstros chegou

às livrarias, mandei por e-mail algumas perguntas pro Gustavo. Em viagem de

trabalho, ele comentou que estava com pouco acesso à internet, mesmo assim,

dias depois, chegaram as respostas – que, por motivos diversos, ficaram

empoeirando no meu e-mail até a publicação deste texto. Em determinado momento,

Gustavo comenta que pretende continuar fazendo HQs sem fala. Acho que esse

formato bem-sucedido pode e merece ser explorado mais algumas vezes. No

entanto, vislumbro Gustavo num projeto mais ousado (ousadia parece ser uma

palavra desconhecida nos quadrinhos brasileiros recentes). E depois da leitura

do Pinóquio de Winshluss,

meu padrão de qualidade para quadrinhos desse tipo subiu a níveis

estratosféricos.

Ano

passado, na época em que Monstros chegou

às livrarias, mandei por e-mail algumas perguntas pro Gustavo. Em viagem de

trabalho, ele comentou que estava com pouco acesso à internet, mesmo assim,

dias depois, chegaram as respostas – que, por motivos diversos, ficaram

empoeirando no meu e-mail até a publicação deste texto. Em determinado momento,

Gustavo comenta que pretende continuar fazendo HQs sem fala. Acho que esse

formato bem-sucedido pode e merece ser explorado mais algumas vezes. No

entanto, vislumbro Gustavo num projeto mais ousado (ousadia parece ser uma

palavra desconhecida nos quadrinhos brasileiros recentes). E depois da leitura

do Pinóquio de Winshluss,

meu padrão de qualidade para quadrinhos desse tipo subiu a níveis

estratosféricos.

E

com quatro quadrinhos “mudos” embaixo do braço, acho que seria o momento do

autor fazer seus personagens conversarem também com o auxílio dos balões de

fala. A repetição, sabemos, causa desinteresse. Seja o que for, desde já,

aguardo ansioso.

Entrevista

Gustavo Duarte:

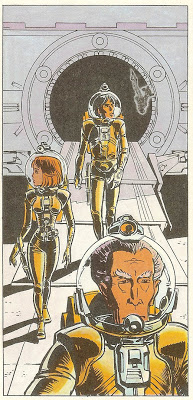

Como você

desenvolveu a sua técnica narrativa? Sua arte tem muito de imagem em movimento,

ou seja, cinema e desenhos animados. Já estudou/trabalhou na área? O que diria

que aprendeu com essas linguagens?

Acho

que venho desenvolvendo ainda. Quando moleque, li quadrinhos ao mesmo tempo que

assistia filmes e desenhos. Isso influenciou e influencia até hoje o meu

trabalho e, consequentemente, a narrativa. Nunca trabalhei com animação nem com

cinema, mas acredito que são linguagens muito próximas aos quadrinhos, afinal,

o objetivo é o mesmo: contar uma história se utilizando de imagens.

Os quadrinhos

sem fala já viraram uma marca do seu trabalho. Pensa em seguir outros caminhos

dentro da sua produção autoral? Você já fez quadrinhos com fala? O que achou do

resultado?

Tenho

gostado de trabalhar com histórias sem fala, mas também penso em fazer uma ou

outra com fala. Já fiz algumas histórias com texto, mas nada muito grande.

Gostei do resultado, mas não dá muito para comparar com as atuais já que foram

histórias de poucas páginas.

Num trabalho em

parceria, quem gostaria que escrevesse os textos?

Você já tem uma

previsão de quais serão seus próximos trabalhos?

Você já tem uma

previsão de quais serão seus próximos trabalhos?

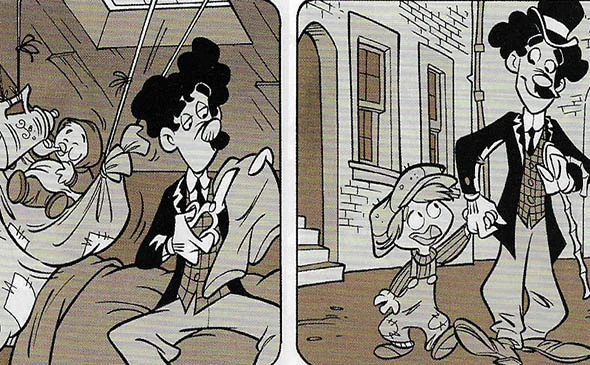

Agora

em novembro (de 2012) começo o meu próximo livro, que será uma das graphic novels

do Mauricio de Sousa. Farei uma história do Chico Bento e do Zé Lelé. E, como

falamos acima, dessa vez usarei um pouco de fala. Afinal, não posso deixar de

usar as palavras erradas que Chico e Zé falam.Sairá no ano que vem.

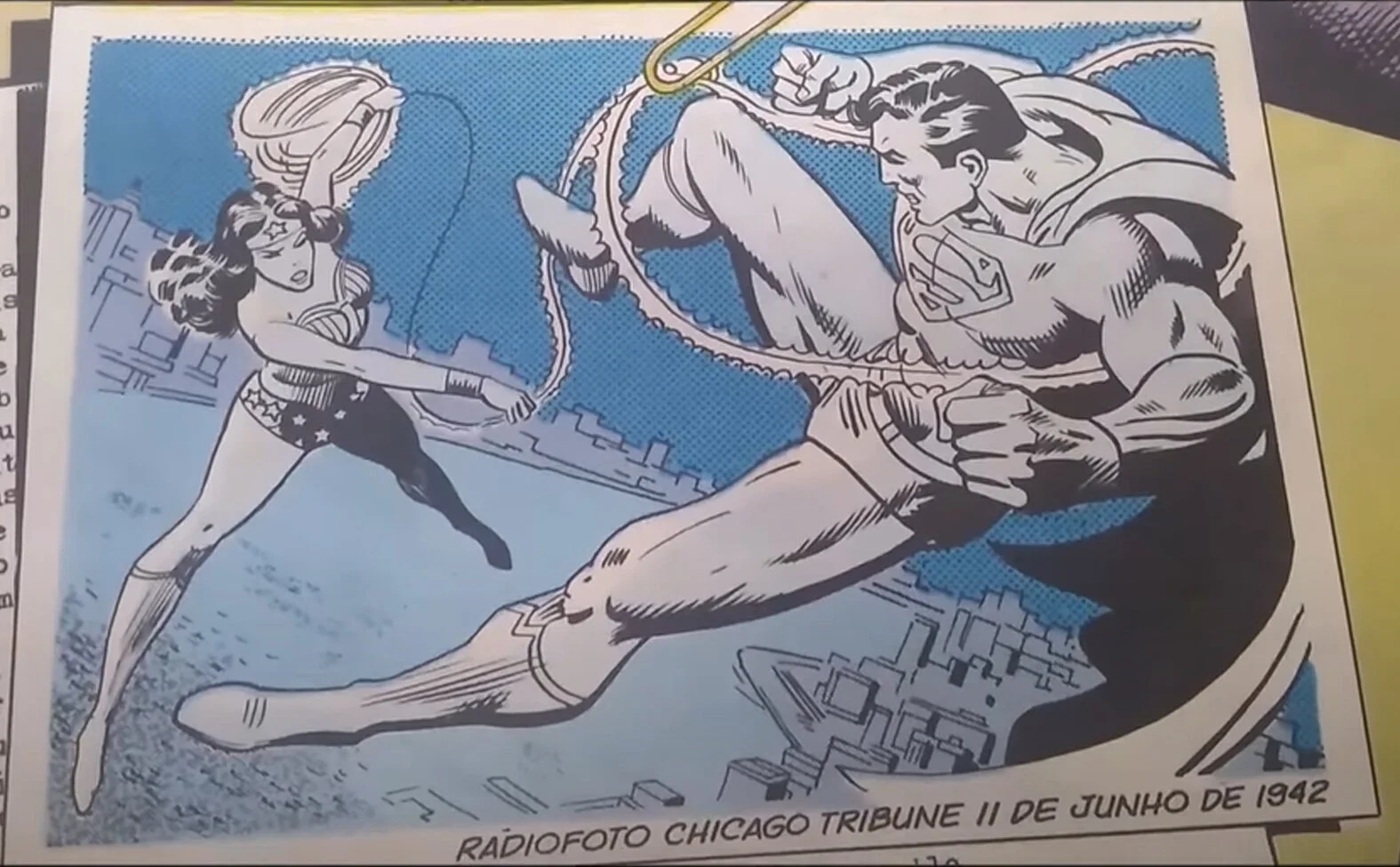

Seu traço tem

muita personalidade. Quem considera suas influências? Você é autodidata?

Sou

formado em Design Gráfico e desenho desde sempre. As influências são muitas.

Poderíamos ficar horas falando sobre elas. Mas para citar algumas: Laerte,

Ziraldo, Aragonés,

Al Hirschfeld, Charles Schulz,

Bill Watterson, Henfil, Will Eisner, Jim Henson...

Algumas

inspirações de Monstros são mais explícitas, outras, imagino, nem tanto. Quais

você diria que foram as principais referências para o livro?

Além

das séries de monstros japoneses, que são as referências iniciais para a

história, acho que Indiana Jones e outros filmes de aventura me influenciaram

enquanto escrevia o roteiro.

É possível

encontrar algumas conexões entre Monstros e as suas HQs anteriores:

catástrofes, criaturas antropomórficas, bares, a vizinhança como cenário,

crianças, música, automóveis antigos, o clima de sonho... diria que tudo isso

aparece propositadamente, como que para fazer deste o seu universo?

Não

sei se é proposital. Faço as minhas histórias com o que gostaria de ver nas que

leio. Acho que é isso.

Você tem vontade

de produzir uma série regular, com personagens fixos? E uma série regular, mas

com conteúdos mais livre, teria vontade?

Sim,

seriam experiências bacanas.

Como rolou o

convite para lançar a obra pela Quadrinhos na Cia? Monstros foi feita sob encomenda para a editora? Como é o

relacionamento entre as partes? O que você diria que muda (distribuição, maior

tiragem, etc.) com a parceria? Já tem algum outro álbum engatilhado com a

editora?

Como rolou o

convite para lançar a obra pela Quadrinhos na Cia? Monstros foi feita sob encomenda para a editora? Como é o

relacionamento entre as partes? O que você diria que muda (distribuição, maior

tiragem, etc.) com a parceria? Já tem algum outro álbum engatilhado com a

editora?

O

primeiro contato veio na época da Có!,por

meio do André Conti (editor). Viemos falando desde então. Ano passado (2011),

apresentei a idéia de uma história de monstros japoneses invadindo Santos. O

André gostou da ideia, então esse ano escrevi e desenhei o roteiro. O

relacionamento tem sido ótimo desde então. Muda muita coisa. Principalmente a

distribuição e a estrutura da Cia. Consegui produzir um álbum com toda a

qualidade gráfica graças a isso.

E,

pela primeira vez, conseguirei ter o meu livro no maior número de cidades

possível.Quanto a um próximo álbum, já tenho algumas ideias para 2013.

Conversarei sobre elas com o André nos próximos meses.

Você faz parte

de uma geração de autores brasileiros (Bá, Moon, Grampá, etc.) que vem ganhando

cada vez mais destaque. Como você enxerga a situação dos quadrinhos no Brasil

para autores brasileiros?

O

mercado está começando a existir no país. Isso é muito bom para nós que fazemos

quadrinhos, mas ainda é muito pequeno, tanto é que os três autores que você

citou vivem do mercado norte-americano. Porém, acredito que aos poucos os

quadrinhos estão ganhando espaço e espero que ganhem cada vez mais.