Mundo de desgraçados: duas ou três coisas sobre um primeiro Mutarelli

/

por Ciro I. Marcondes

Levei a HQ Desgraçados, de Lourenço Mutarelli, para uma viagem em que

realizaria prova para um processo seletivo bastante difícil. Como faz parte do

primeiro ciclo de graphic novels do mais cult dos quadrinistas brasileiros

(publicada pela Editora Vidente em 1993), era fininha e de rápida leitura. Boa

para deglutir no avião e quem sabe produzir algo para a RL. Que catastrófico

engano! Minha sorte foi ter lido no voo de volta. Desgraçados é da fase mais crua e indigesta deste excêntrico

mestre, e sucede sua obra-prima mais perturbadora, a multipremiada Transubstanciação.

Certamente que uma HQ de tão

doentio (todos sentidos) expressionismo, com cavalares doses de horror

metafísico, não poderia ser uma leitura para descansar a cabeça. Mas a vida tem

dessas lições de autopenitência, e com certeza estas experiências impensadas do

acaso sempre aparecem para somar. Mutarelli, neste caso, é o próprio “abismo olhando de volta para você”. Vale explicar: Desgraçados

é uma coleção de atrocidades brutais, rebaixando-se à mais abjeta miséria

humana, com cenas de mutilação, suicídio, pedofilia, drogas pesadas, coprofilia

e sadismo. Coisas que fariam arregalar os olhos dos realizadores de A serbian film. Certamente o título agressivo (minha mãe dizia que essa palavra – “desgraçado” – jamais devia

sequer ser verbalizada), faz jus à exposição de miserabilia que se sucede. “A desgraça faz dos seres o que eles

são”, diz a epígrafe do primeiro capítulo. Bem, como negar, não é mesmo?

|

| Sexo em Mutarelli: "não se trata de vulgaridade" |

Por conta do forte impacto

(pasoliniano, mas sem humor; sadeano, mas sem ser dionisíaco) que esta HQ enfia

no leitor goela abaixo, acho que realmente não vale uma análise mais

tradicional. A partir da expressão

atormentada (ela foi escrita em um período controverso da vida do autor, que

sofria de aguda depressão), impressões

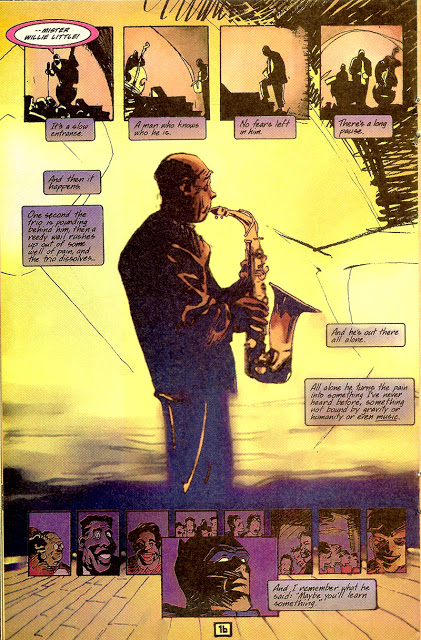

deste leitor. Em primeiro lugar, vale esquecer um pouco o traço mais fino e

sofisticado (à Miguelanxo Prado) que Mutarelli desenvolveria mais tarde em suas

obras mais consistentes e famosas, do detetive Diomedes (especialmente O dobro de cinco). Aqui, o uso do

preto-e-branco, da deformação anatômica, da colagem e outros procedimentos mais “marginais”

é intencionalmente grotesco, sem busca de qualquer elegância. A sexualidade é mostrada

em corpos esquálidos, famélicos, flácidos, que despertam uma libido desesperada

e incontrolável em quase todos os personagens. Não se trata de vulgaridade.

Trata-se de outra coisa, uma essência erótica primitiva, claramente disposta a

atravessar qualquer tipo de obstáculo, físico ou moral - disposta a sacrificar a

saúde do próprio corpo, inevitavelmente.

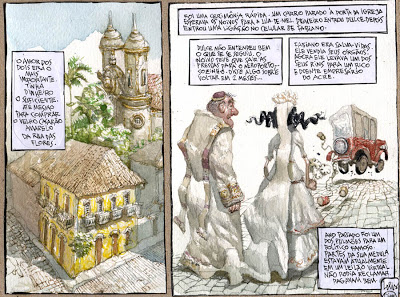

Mutarelli vai prontificando a

vida desses “desgraçados” – uma morfética que encontra o amor, depois se torna

freira de um culto obscuro, depois psicopata; um loser que vê o pai se

suicidar, se apaixona pela morfética, e termina, mutilado, no manicômio; um

físico que se revolta contra Deus; a onipresença de uma figura diabólica – com

passagens horripilantes do velho testamento, dando um tom de inevitável fatalismo

à história. Acabam transbordando comentários sobre uma decadência social,

urbana, científica, moral, religiosa (alô Bergman) de difícil solução, entre

comentários desiludidos sobre o amor e o desejo. Derramando-se, no final

(primoroso, vale dizer), pra um surrealismo (à Dalí) totalmente submerso no

mundo dos sonhos, é difícil examinar o que o autor realmente queria dizer com

tudo isso. Excelência dos grandes artistas, vale ressaltar.

|

| "Excelência dos grandes artistas" |

|

| Louco de estimação |

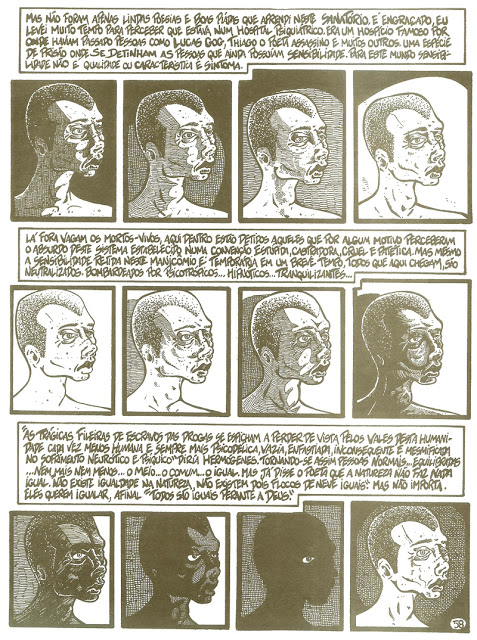

A única coisa que se pode

perceber, no final das contas, é um certo (muito desregulado)

sentimento de complacência que o autor repousa sobre seu protagonista quando

este encontra alguma tranquilidade no manicômio, seja na figura autoritária,

mas “piedosa” do psicanalista, seja na libertação pelo assassinato do mesmo,

libertando também todos os outros gênios-loucos (o poeta Glauco Mattoso, amigo

de Mutarelli, incluso) ao mesmo tempo. Essa relação com a loucura é o que sobra

de sublime neste desfile dantesco. Não é à toa que saem da boca do

psicanalista (que amestra a ideia mais genial da HQ: um “louco de estimação”) palavras

do radical dramaturgo Antonin Artaud, com certeza a maior influência para esta

obra: “Um louco é também um homem a quem a sociedade não quis ouvir e a quem

quis impedir a implosão de insuportáveis verdades”.

Pensemos, portanto, que se

Mutarelli cria um psicanalista que não acredita no próprio ofício, mas ao mesmo

tempo se preocupa com seu paciente mesmo na hora de sua própria morte, ele

adota a impensável atitude de viabilizar o caminho do infortúnio, fazendo

questão de nos avisar que devemos dar chance ao extremo: deixar a loucura

consumir os loucos, a psicopatia consumir os psicopatas, a desgraça consumir os

desgraçados. Considerando a prolífica carreira e sucesso atual, nas HQs,

literatura e cinema, deste autor sui-generis que é Mutarelli, convém, com

satisfação, pensar que Desgraçados de

alguma forma cumpriu sua tarefa de expurgar um pontinho de melancolia em sua

mente. E não só na dele.

|

| The horror, the horror |