Cinco leituras sobre e para quarentena

/Reunimos o time completo da Raio para indicar, sem qualquer tipo de restrição, uma leitura de quarentena. Uns foram para o tema do drama que vivemos hoje. Outros para razões pessoais. Todos estão com o c* na mão. (CIM)

por Ciro I. Marcondes, Pedro Brandt, Lima Neto, Marcos Maciel de Almeida e Márcio Jr.

Patópolis e o fim de um certo mundo

Quando a redação da Raio Laser concordou em escrever esse post com “quadrinhos para quarentena”, fiquei em dúvida sobre em qual abordagem deveria ter a coragem de investir. Quadrinhos apocalípticos? Quadrinhos sobre contágio? Quadrinhos de gente que esteve no exílio? Etc. Acredito (e, creio, cada vez mais outros acreditarão) que este evento do coronavírus vai inverter o século, arrombar nossas prioridades e mudar tudo o que entendemos por sociedade, economia e cultura. Espero estar errado, mas creio que a vida que levávamos até aqui se tornará, de alguma forma, história de carochinha para as gerações futuras.

Daí resolver falar de Pato Donald e Tio Patinhas. Por uma série de razões. A primeira delas é a pura e simples nostalgia. Diante da catástrofe, um retorno à infância. À minha, especificamente. Quadrinhos Disney estavam entre meus favoritos quando pequeno, e voltar a lê-los é, de certa forma, meu “tomar chá de tília com madalenas”. Talvez pelo engenhoso microuniverso da Patópolis de Barks/Rosa. Talvez pelo carisma ineludível dos personagens. Talvez pelas aventuras caprichadas, cheias de peripécias. No meio caos, o retorno ao conforto do útero espiritual/cultural.

A segunda razão está ligada à primeira. No futuro, vamos revisitar o mundo “antigo” (século 20 e começo do 21) por meio da arte e dos sonhos. Sonhar com espaços abertos, liberdade absoluta, contato irrestrito. De certa forma, esse retorno já é uma forma de sonho. Rosa situa seus patos na época em que Barks escreveu os seus (anos 50, mais ou menos). É engraçado ver jornalistas de “viseira” e lápis na orelha, cidadãos comuns andando de terno e chapéus antigos, prisioneiros de pijama listrado. Tudo isso já remete a uma nostalgia da nostalgia. Como naquele filme do Woody Allen em Paris, o negócio é ir saltando de tempo em tempo, até chegar a algo irreconhecível, mas confortável. Me deu vontade de sonhar que estou nesse tempo.

A terceira razão está mais ligada ao Tio Patinhas e ao capitalismo em si (mais especificamente: ao neoliberalismo). O coronavírus chegou para fraturar a espinha do livre-mercado, e quebrar as pernas das políticas ultraliberais que estavam sendo praticadas no mundo todo. Lendo essas histórias de Don Rosa hoje, Patinhas, que aparece como uma figura simpática, passa a apresentar mais uma hermenêutica de anti-herói.

Ambiguidade em Patinhas o transforma em anti-herói

Ele quer os poderes de Nostradamus para poder prever ações na bolsa. Quer decretar Patópolis (da qual possui a escritura) um país autônomo para que os Estados Unidos lhe paguem 50 anos de multas (com juros!) por terem cobrado impostos indevidos. Quer caçar espécimes em vias de extinção para colocar em seu zoológico particular. Enfim, Patinhas é um canalha tão grande quanto Donald Trump (o que é óbvio, por sinal).

Daí peguei um dos vários volumes que comprei da “Biblioteca Don Rosa”, lançada em formatão pela Abril com material extra de primeira (sob supervisão de Gary Groth), compilando as obras completas do segundo mais famoso autor de quadrinhos dos patos. Volta a Quadradópolis compila material do começo da carreira de Rosa (histórias longas e curtas), entre 88-90, mas já traz algumas de suas melhores contribuições. Vou me deter a apenas uma delas.

A própria “Volta a Quadradópolis” foi a primeira continuação, propriamente dita, que Rosa fez de uma história original de Carl Barks (que está no volume Perdido nos Andes, das compilações de Barks também lançadas recentemente pela Abril). Este tipo de abordagem é controverso entre os fãs dos patos, mas eu particularmente adoro as duas histórias. É verdade que, na estilização dos personagens, em seu caráter elástico nos movimentos, e na própria inventividade das situações, Rosa não consegue chegar ao nível do mestre. Mesmo assim, a inclusão de Patinhas no universo de Quadradópolis trouxe nova luz ao olhar dos patos sobre os povos andinos.

Sim, Quadradópolis é uma paródia do cidadão peruano, em que Barks/Rosa imaginam uma Machu Picchu habitada por uma população de cabeça quadrada, hábitos estranhos e “ingênuos” (“bons selvagens”), suscetíveis a qualquer influência. Em “De volta a Quadradópolis”, na segunda investida dos patos à cidade (Patinhas vê um terreno para negócios e quer patentear o ovo quadrado), os habitantes passaram a se comportar, por mimetismo, como o simplório Donald, herança da primeira visita. Chegam a considerar o milk shake o bem mais valioso do mundo.

Logicamente, o povo peruano é “amparado” pelos patos como se fosse um coletivo desejável, mas impossível. Como se seus valores fossem bons, porém dóceis demais. Como se a selvageria não pudesse dizer nada à “civilização”. Trocando em miúdos: era uma alteridade colonial. Se Patinhas representa o establishment da elite corporativa, Donald, escala abaixo, é o americano médio, um redneck que vota no (também Donald…) Trump. Os sobrinhos, por sua vez, são a inteligência americana, um conhecimento de tipo “acúmulo enciclopédico” que só tem aplicação para gerar lucro. Pareço um comunista falando assim? Parece que andei lendo demais Para ler o Pato Donald (dos chilenos Ariel Dorfman e Armand Mattelart)? Ora pois.

“Para ler o Pato Donald”

É lógico que, tanto Barks quanto Rosa (operários pouco reconhecidos da indústria dos comics) demonstram senso crítico ao abordarem esses arquétipos americanos de Patinhas, Donald, etc. Por isso o velho magnata também carrega sua complexidade e poder entrar no rol dos (tão cult) anti-heróis. Não estou querendo ser anacrônico aqui ou repetir um argumento dos anos 70. Barks e Rosa são usinas de imaginação.

Histórias Disney são cheias de cultura, interesse e maravilhamento para as crianças. Como não deve sonhar o menino que lê estas histórias e quer viajar para Macchu Picchu! O que ressalto é: esse imaginário – de um capitalista que fareja cada oportunidade de lucrar e ainda assim parece simpático –, isso já estava aí, sub-repticiamente normalizando nossa visão de sociedade sobre distribuição de riqueza, muitas décadas atrás. Na Disney e em tantos outros produtos, não mais num pensamento colonial, mas sim neocolonial.

Ler isso aqui, portanto, me encaminhou de volta à infância, não apenas a minha, mas à de um próprio zeitgeist que agora está com os dias contados para acabar. Ainda poderemos ir a Machu Picchu? Ainda poderemos venerar o milk shake? O que mais nunca mais poderemos fazer? (CIM)

Visões de 2020 em 2020

O que Visões de 2020 – Tesão de viver, de Jamie Delano e Frank Quitely, anteviu deste ano em que estamos vivendo? Por sorte, ainda – ainda! – não chegamos ao futuro imaginado pelo roteirista há pouco mais de duas décadas atrás: em um cenário cyberpunk, a população de Nova York está dividida entre uma elite privilegiada, comandada por uma dinastia intelectual feminista e confinada numa utópica bolha tecnológica, a Muralha; enquanto o restante das pessoas, à margem da sociedade e praticamente largadas à própria sorte, convivem anarquicamente no que sobrou da Grande Maçã, praticando escambo por comida artificial e remédios e correndo o risco de contaminação por vírus letais altamente contagiosos.

Conhecido por suas passagens pelas revistas Monstro do Pântano, Homem-Animal, Hellblazer e pela série (publicada em 10 partes pela Editora Globo em 1992) Mundo sem fim, o roteirista inglês Jamie Delano situa a trama em um contexto bastante provocativo, protagonizado por um anti-herói cínico, mas carismático. Alex Woycheck curtiu a vida adoidado, com muito sexo, drogas e rock’n’roll até 2008, quando uma nova administração, moralista, assumiu o poder e tornou ilegal as revistas masculinas editadas por ele, tornando-o um pária de um dia para o outro. Fora da Muralha, o protagonista, aos 70 anos, sobrevive graças a uma saúde inabalável e coletando revistas eróticas vintage para vender no mercado negro.

A história se desenrola a partir do momento em Woycheck é atingido pelo sangue de um suicida que colide com o solo bem ao seu lado. Contaminado por um vírus que lhe dá um tesão incontrolável (algo como no filme Shivers, de David Cronenberg) e lhe faz sangrar pela pele, o velho parte em busca de dinheiro com Zandra, sua antiga amante e coeditora que, graças à conexões na Muralha, mantém certa dignidade vivendo no caos. Os acontecimentos a seguir vão apresentando, com o uso de recordatórios, o passado de Alex Woycheck e sua maneira de encarar o mundo. Entorpecido, graças ao vírus, por um novo “tesão de viver” (o tal “lust for life”, como na canção de Iggy Pop), esse “adorável canalha” decide não entregar os pontos, determinado a enfrentar a opressão e gozar por último – e na cara da sociedade.

Publicada pelo selo Vertido da DC Comics originalmente em 1997, e, no Brasil, pela Editora Abril, entre junho e julho de 1998, a minissérie foi a estreia, por aqui, da arte de Frank Quitely. Dono de um estilo bastante pessoal, o desenhista escocês, nascido Vincent Deighan, produz páginas ultra detalhadas e cria personagens com algo de caricato, o que ajuda na intenção dramática da condução das histórias ilustradas por ele. Quitely, cujo pseudônimo é uma brincadeira com a expressão em inglês quite frankly, que significa “francamente”, também tem uma incrível capacidade narrativa, abusando de diferentes recursos e angulações.

Em Visões de 2020 – Tesão de viver, a dupla Delano e Quitely (mais James Sinclair nas cores) entregou uma obra de leitura rápida que pega o leitor pela mão e só solta na última página. É entretenimento leve e divertido, tem até amor e redenção, salpicado por temas – abordados de maneira nem sempre direta e um tanto despreocupadamente, mas, ainda assim, de forma instigante – como manipulação social e as consequências da crise do sistema capitalista, gerando preconceitos, indiferença, alienação, desigualdade, poluição e doenças.

Em meio a alarmante crise sanitária global de 2020, uma leitura mais do que recomendada que, quite frankly, merece ser republicada urgentemente. (PB)

What’s the frequency, Ellis?

Warren Ellis é um escritor com ótimas ideias. É fato que muitas vezes estas ideias perdem força, sucumbem à gravidade exagerada do hype construído em torno dele como um roteirista de vanguarda. Mas algumas vezes estas ideias conseguem escapar dessa força atrativa, se espalhando pelo mundo e arejando a indústria das HQs com conceitos arrojados que tecem narrativas fantásticas, explosivas, subversivas e, principalmente, honestas no que se propõem. A HQ Frequência Global é uma dessas ideias.

Imagine que as pessoas mais habilidosas e prodigiosas do mundo se unissem por meio de uma rede tele comunicativa para atuar em momentos de crise mundial, mesmo que isso contrariasse a vontade dos governos. Imagine que 1001 pessoas comuns espalhadas ao redor do globo são acionadas via aparelho celular para atuar em catástrofes que exigem algum tipo de especialidade única. 1001 pessoas que vivem sua vida normalmente e que, ao toque de um telefone, são recrutadas para executar uma ação que somente suas habilidades podem solucionar. “Você está na Frequência Global”.

A revista foi publicada em 12 fascículos que obedecem a um formato análogo às séries de TV. Trata-se de uma “temporada” com 12 “episódios” fechados e autocontidos onde acompanhamos vários personagens atendendo à chamada da FG. O terceiro capítulo é especialmente atraente para esses dias de quarentena. Em Invasivo, escrita por Ellis e desenhada pelo saudoso Steve Dillon, encontramos uma curiosa história de contágio em massa.

Acompanhamos a linguista Lana Kennedy atendendo seu telefone da Frequência Global pela primeira vez e sendo acionada para desenvolver uma solução que ponha fim à emergência de contágio que colocou todo um quarteirão de Nova York em uma quarentena precária. A especificidade do problema exigia a presença de Kennedy, uma especialista em memética, já que se tratava do contágio de uma consciência memética alienígena que foi sintonizada pelos satélites do projeto SETI. O vetor primário de contágio foi um cientista anônimo que estudava a natureza da transmissão, e logo todo o quarteirão estava tomado por civis contaminados pela ideia alienígena.

As poucas páginas da revista não permitem revelar mais do que a interessante premissa, porém a quantidade de assuntos abordados é impressionante. Em 2002, ano de publicação a história, muito pouco do cenário atual era previsto. O meme ainda era um conceito experimental que buscava entender a sobrevivência da informação a partir de uma analogia com a genética e os conceitos evolutivos de Darwin. O engajamento em redes, como a Primavera Árabe, ainda estaria por acontecer, mas Frequência Global já era uma espécie de visão de um futuro em que a diversidade, elasticidade e conectividade se colocam contra a unidade, o rigor e o isolamento dos meios tradicionais de existência social e política. O desfecho da história, 18 anos depois, pode ser descrito como “lacrativo” no que esse termo tinha de essencial, antes de sua eventual banalização: um calar de bocas. A vitória do silêncio afetivo sobre o matraquear das ideias infecciosas que infestam as mentes vazias.

Frequência Global é a prova de que o Warren Ellis modesto e focado é o anti-hype dele mesmo. Não se trata de uma revista sem defeitos, algumas vezes a quantidade de páginas não é o bastante para que a história funcione e a personalidade dos protagonistas são muitas vezes similares em seu compromisso social, mas seus doze episódios são a canja de galinha perfeita para estes dias de reclusão. (LN)

Miracleman: a maioridade dos super-heróis

Na minha modesta opinião, o auge do escritor britânico Alan Moore foi alcançado em meados dos anos 80, quando ele lançou aquilo que considero a Santíssima Trindade de sua obra: Watchmen, Monstro do Pântano, e Miracleman. Tomei contato com este último no final dos anos 90, por meio de um amigo que me emprestou as já raras e disputadíssimas edições fasciculadas do material. Após a leitura, fiquei pensando no dia em que poderia finalmente adquirir os gibis e apreciá-los com a devida atenção. Eta diazinho que demorou a chegar. Tudo isso porque, desde seu lançamento, o título do herói esteve às voltas com tretas de alto calibre. A maior delas foi a guerra judicial entre Todd McFarlane e Neil Gaiman acerca dos direitos de publicação do personagem, originalmente pertencentes à Eclipse Comics e a seu criador, Mick Anglo. Foi uma história com tantas idas e vindas que pensei que o material ficaria eternamente relegado ao limbo. Qual não foi minha surpresa quando a questão foi resolvida e a Marvel finalmente pôde lançá-lo com pompa e circunstância. E a espera valeu muito a pena.

Quando o mago barbudo assumiu o personagem, Miracleman – anteriormente conhecido como Marvelman – já havia sido publicado durante quase uma década (1954-1963). Nessa época, ele e seu gibi spin-off (Young Marvelman) chegaram a durar mais de 300 (!) edições. Miracleman rezava a cartilha do Shazam: tinha de dizer uma palavra mágica para passar de humano para superpoderoso e possuía sidekicks dispensáveis, além de vilões no mínimo ridículos. Mantendo seu modus operandi, Moore subverteu, sem desrespeitar o legado dos criadores anteriores, os rumos do personagem. Já na primeira edição encontramos Michael Moran, alter-ego de Miracleman, vivendo uma existência medíocre, bem longe dos tempos de glórias e aventuras. Tudo isso porque o sujeito simplesmente se esqueceu da palavra mágica que lhe transformava em super-herói.

Miracleman dançando e rodopiando

E Moore carregava nas tintas para escancarar a dicotomia entre a vida normal e a super-humana. A primeira era descrita como sufocante e cinza, não por acaso um reflexo dos tempos de arrocho econômico na Inglaterra dos anos 80. A segunda era glamourosa e colorida. Michael Moran tinha um empreguinho mequetrefe e morava no subúrbio. Miracleman tinha o céu como limite. O primeiro é casado. O segundo é solteiro. Preciso dizer mais? Bem, o herói é forçado a retornar porque seu antigo parceiro mirim, Kid Miracleman, revelou-se um facínora de marca maior. Tudo isso serve de gancho para que Moore possa expor sua visão sobre o gênero dos super-heróis e seu impacto na cultura pop. Momento particularmente interessante é quando a origem do protagonista é revelada. Lembram de “Lição de Anatomia” do Monstro do Pântano? Então... preparem-se para mais um soco no estômago.

Por que ler esse negócio nesses tempos de quarentena? Simplesmente, porque se trata de experiência imersiva numa das obras mais sagazes sobre o universo dos super-heróis. Nesse trabalho, o bruxo de Northampton conseguiu mais uma vez levar a mídia dos quadrinhos a novo patamar, dando uma banana para as convenções e limites do que vinha sendo feito até então. É um gibi que transpira originalidade e surpreende a cada edição. Numa delas, por exemplo, temos o Miracleman dançando (sim, eu disse dançando) no lado esquerdo da página, enquanto o resto da trama se desenrola. Há comentários e metáforas em profusão sobre temas como política, economia e autoritarismo, numa narrativa vibrante que constrói um nova mitologia heroística. E o que aconteceu depois de Miracleman? Não muita coisa. Os super-heróis continuaram a existir e ainda funcionam como celeiro fértil para histórias na maioria das vezes ingênuas e descartáveis. Mas foi em Miracleman que eles perderam a virgindade. (MMA)

Quarteto Fantástico de Lee e Kirby: diversão como resistência

Quarentena. Isolamento. O sabor da distopia torna amargos até os paladares menos apurados. No fundo do poço, uma pá. Não sei quanto a vocês, mas a melancolia vem, fria e vagarosamente, mascando minha alma. O plano é atravessar o período. E as histórias em quadrinhos são parte indispensável do meu bote salva-vidas.

Toda a complexidade da existência humana pode ser traduzida em uma HQ. Várias delas anteciparam o momento sombrio que vivemos. As empurro para longe de mim. Para enfrentar o famigerado coronavírus o que eu preciso é de imaginação tresloucada, ação desenfreada e diversão solar. Traduzindo em miúdos, Quarteto Fantástico, de Stan Lee e Jack Kirby.

Todo mundo sabe que o tal Universo Marvel tem em Fantastic Four #1 (novembro de 1961) sua pedra angular. Ali, o gênero (ou melhor dizer indústria?) dos super-heróis foi reinventado, ganhando um fôlego que ainda não arrefeceu. No século XXI, tomaram de assalto o entretenimento em escala mundial. Não que isso seja exatamente bom. Mas, nos atendo aos fatos, tudo já estava inventado naquele gibizinho barato e infanto-juvenil. De lá para cá, só maquiagem, marketing e variações sobre o mesmo tema.

A fase do Quarteto nas mãos de Lee e Kirby contou com exatas 102 edições – nunca publicadas em sua íntegra no Brasil –, e é justamente neste título que a controversa dupla atingiu seu mais alto píncaro. É notável a evolução a cada mês, tanto no texto malandro de Lee quanto na indomável arte de Kirby. A discussão de quem era responsável pelo quê é tão conhecida quanto inesgotável. A verdade é que, separados, nenhum deles jamais repetiu o vigor encontrado nas páginas de Fantastic Four. Uma sinergia de fazer inveja aos Beatles.

Mas o que me faz escolher o Quarteto de Lee e Kirby como leitura para o isolamento é o reencontro com uma alegria leve, espontânea, radiante. Em última instância, um reencontro comigo mesmo, minha encarnação infanto-juvenil. Impossível não me divertir diante de um recordatório como este, logo ao início da aventura subsequente ao matrimônio de Reed e Sue Richards: “O que faria um dos maiores gênios científicos do mundo perder metade do dia tentando modificar vários eletrodomésticos?? Casamento, eis o quê!”.

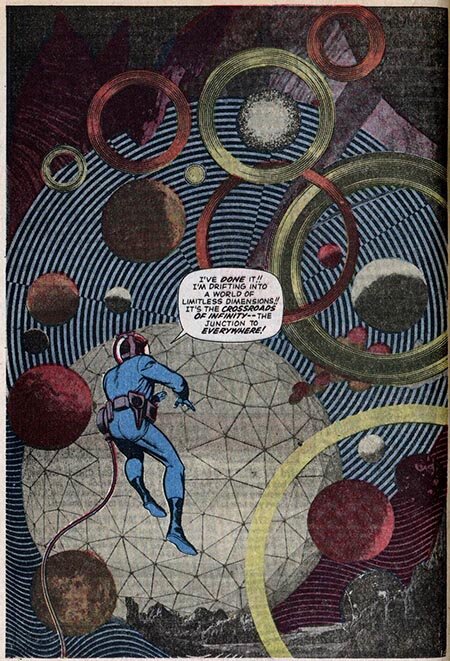

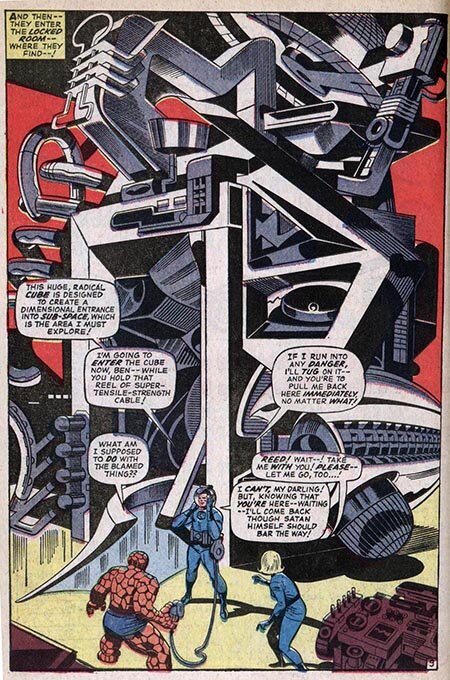

Como não ficar excitado diante de uma capa como esta?

Como não perder o fôlego nesta sequência de ação?

Como não ser tragado pela genialidade gráfica de Jack Kirby?

Eu poderia ficar horas discutindo se estes 102 gibis são aquele raro caso em que arte nasce dentro da indústria. Deixo para outra ocasião. Agora, tudo que me interessa é a celebração do acontecimento cósmico que chamamos de vida contido nas páginas do Fantastic Four de Lee e Kirby. (MJR)