BEST OF DA RAIO LASER: melhores leituras de 2016

/

Assim como fizemos no ano passado, vamos recobrar 2016 a partir da radicalidade da memória, da aleatoriedade provocada pelo ritmo alucinante que foi esse ano louco. Os quadrinhos foram se acumulando, e coisas velhas, coisas novas, coisas longínquas, coisas nacionais, tudo isso foi sendo despejado como caos da informação, como um vendaval descontrolado de quadrinhos. Assim, é hora de organizar essa porra e praticar aquele velho exercício de produzir sentido através da experiência. Na Raio Laser é assim: escreve quem quer, quando quer, como quer. E assim são nossas listas. Eu e o Marcos no propusemos este exercício este ano. E aí estão nossas listas, sem ordem qualquer, radicalmente pessoais. É a nossa chance de arrumar a casinha, de processar a coisa toda, e de apresentar alguns truques, como sempre. Boa leitura! (CIM)

por Ciro I. Marcondes e Marcos Maciel de Almeida

HELL BREAKS LOOSE: LISTA DO CIRO

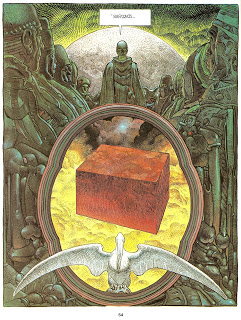

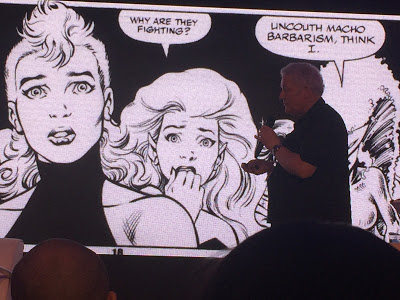

1 – L’ÉGLISE ET L’ETAT, VOLUME 1: UNE HISTOIRE DE CEREBUS (A Igreja e o Estado, Volume 1 – Uma história de Cerebus) – Dave Sim (Vertige Graphic, 2012 [1987]): o canadense Dave Sim é um dos mais controversos enfants térribles dos quadrinhos. Guru da autopublicação nos anos 80, tretou com o Comics Journal e inúmeros leitores por conta de suas opiniões radicais. Foi internado após excessos com psicotrópicos. Chegou a desafiar (na vera) o quadrinista Jeff Smith para uma luta de boxe. O background, no entanto, não vem ao caso (ou talvez a ajude a explicar) quando vamos mergulhar em sua obra Cerebus, uma coleção megalítica de vários tomos publicada entre 1986 e 2004, totalizando nada menos que 6000 páginas de um mesmo quadrinho.

Cerebus, neste sentido, é o Em busca do tempo perdido desta forma de arte: alguns poucos ousarão tentar lê-lo. Menos ainda conseguirão terminá-lo.

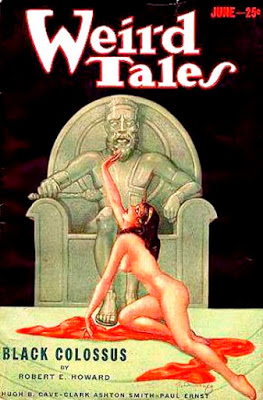

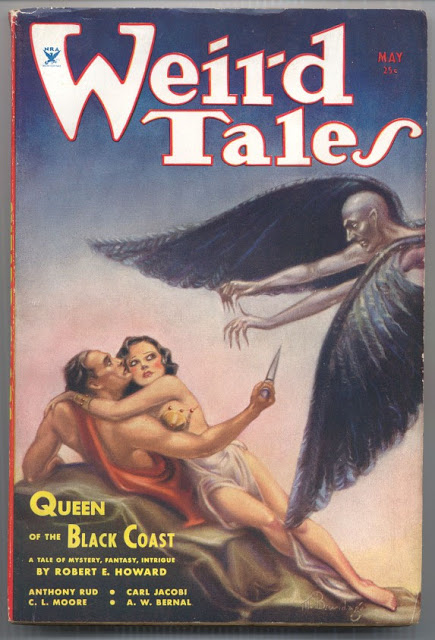

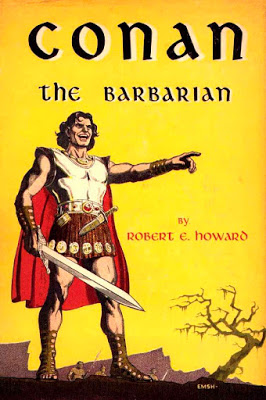

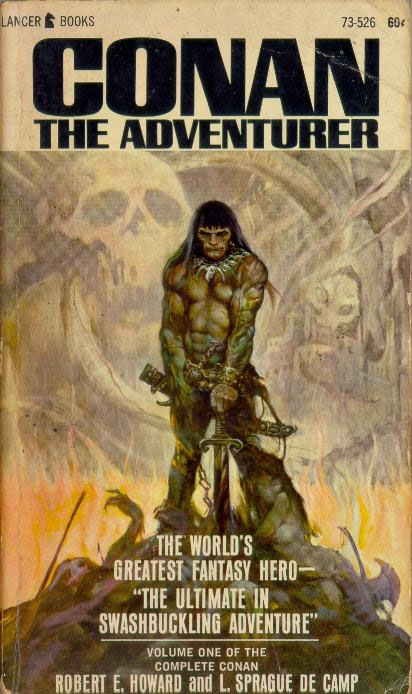

Em outro sentido, porém, Cerebus em nada se assemelha à delicada obra de Proust. Certo, eu tive acesso apenas a uma versão (traduzida para o francês) do primeiro volume do arco A Igreja e o Estado (que é o terceiro longo arco da série), mas só isso já são 600 páginas de quadrinho. Cerebus é um orictéropo (aardvark, um mamífero africano) antropomorfo que, nas primeiras histórias, atuava como uma paródia de Conan. Dave Sim foi, porém, progressivamente, transformando um barbárico mundo medieval em uma sociedade incrivelmente complexa com incontáveis desdobramentos de poder, refletindo fortemente as esferas política e religiosa. Neste volume, o mal-humorado e beberrão personagem vai sendo manipulado por grupos políticos, aristocratas, amantes e religiosos para sair de um estado de total abandono (após antes ter sido monarca do reino de Iest) até chegar à posição de Papa.

O humor de Sim é ácido e selvagem, e sua ironia cheia de inferências eruditas. Os quadrinhos mainstream são frequentemente demolidos pela perspectiva fanática de autor e personagens (basta checar, neste volume, Artemis, uma paródia grotesca do Wolverine). A linguagem em quadrinhos é hermética e minuciosamente elaborada. Cada página individual tem um conceito e a preocupação com o equilíbrio entre a qualidade intelectual da obra e seu senso de humor blasfemo é quase obsessiva. Não é uma leitura fácil, eu vos advirto. Sim mistura inúmeros registros diferentes e o cenário político do universo de Cerebus é tão amplo que toma tempo até fazer sentido na cabeça do leitor. O orictéropo chega a escrever um tratado sobre como governar, que se apresenta integralmente entre as páginas dos quadrinhos.

Com algum esforço, a leitura progride e o todo conceitual, incluindo sua visão sobre um muito variado leque de assuntos, vai se abrindo. Quanto mais se lê Cerebus, mas se tem fome de lê-lo, e o que antes parecia uma peça de literatura se transforma num tratado social e político dos nossos tempos. Em Cerebus, nada é literal e todo tipo de quebra com a quarta parede é recurso para elaboração do discurso da HQ. O efeito “quadrinhos sem limites” dos comix underground (origem de Sim) transparece aqui, como se o autor fosse espécie de Gilbert Shelton (Wonder Wart-Hog) intelectualizado. Enfim, uma das mais agudas visões de política e religião dos quadrinhos, realizada por uma das masterminds do meio. (CIM)

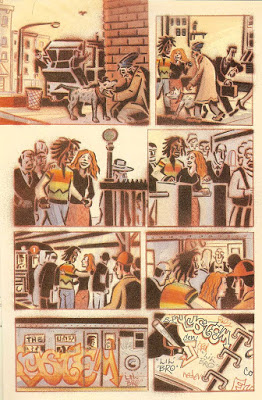

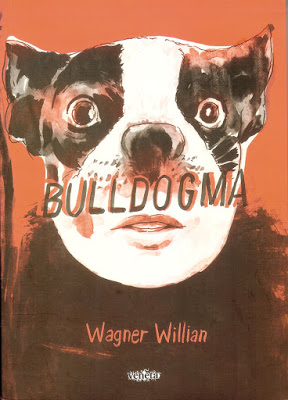

2 – BULLDOGMA – Wagner William (Veneta, 2016): sabe aquelas obras que você ama e odeia ao mesmo tempo, com um sentimento concomitante que compartilhe inteiramente as duas apreciações (do mesmo jeito que Jesus meio que seria, ao mesmo tempo, todo Deus e todo humano), sem que uma coisa necessariamente interfira na outra (Dançando no escuro é um bom exemplo...)? Pois bem: não é que Bulldogma seja exatamente isso. Não há muito o que criticar sobre o exímio trabalho de quadrinização de Wagner William neste romance gráfico. Ele usa uma proposta hipermidiática (como se o livro fosse um repositório de hiperlinks) para costurar (quase digitalmente) a persona de sua protagonista pós-moderna, a demasiado humana Deisy, a Adèle Blanc Sec “jovem adulta” dos anos 10. Ela é solteira, designer, ilustradora, pichadora, bissexual, tem um bulldog, etc, etc. Poderia parecer um clichê, mas William usa e abusa de maneiras inventivas para sofisticar o universo desta personagem: interfaces de Internet, celulares, cartazes, pichações, toys. Além disso, como se fosse uma película que recobre o drama mundano contemporâneo da personagem, há um mistério sci-fi pulp com alienígenas que nunca efetivamente se revela ou resolve.

Bulldogma é contagiante e muito impactante em sua jornada pelas telas diferentes de representação em quadrinhos: telas de arquivos de computador, telas de chats no FB, telas dos requadros, telas de TV, de videogame, de visões subjetivas, outras delirantes, alucinatórias. Infelizmente, é também muito autoindulgente, e as grossas camadas de metalinguagem da HQ me parecem não apenas excessivas e desnecessárias, como também uma estratégia guarda-chuva para proteger o próprio autor de suas inseguranças. E isso é bastante incômodo. Daí a ambiguidade estranha no fruir das páginas. Não apenas a protagonista (sim, nada plana e enredada por um rico universo ficcional) ressoa certa antipatia, como parece também antipática a empáfia hipsterista da história. Francamente, Bulldogma deve ser a HQ com mais referências e citações por cm² da História. E a carga pesada de metalinguagem (Deisy está escrevendo uma graphic novel que de certa forma é o próprio Bulldogma, etc.), procurando prever e antecipar as críticas a estes excessos todos, tornam a coisa um pouco broxante e enfadonha.

Não que estas referências sejam palha ou obtusas. William sabe costurar muito bem um grande volume de erudição no texto em quadrinhos, como se isso tudo fizesse também parte desta estrutura de hiperlinks. Porém, isso soa como se ele precisasse esconder sua incapacidade de elaborar efetivamente uma história por trás de uma visão feminina que, mais atrás ainda, é a sua própria. Daí também a necessidade de se justificar esta posição com um monte de embromação retórica posicionada meio que ironicamente dentro da boca dos personagens. É por isso que, apesar da fantástica visão de quadrinhos que o autor apresenta na tessitura deste romance gráfico, seu final é frustrante porque este dispositivo de autoblindagem impede que a coisa chegue a qualquer lugar.

Enfim, a nuvem de formatos e referências, incluindo aí o esvaziado e supostamente metafórico plot alienígena, denuncia sim a desorientação do autor, mas, para o bem da HQ, reflete-se também fortemente em sua personagem. Mais do que uma história cult, Bulldogma é um tratado pós-moderno sobre infelicidade, solidão e vazios afetivos nos centros urbanos dos nossos dias. Sua aversão à interpretação (“Você está muito mais preocupado em chegar em algum lugar do que simplesmente estar lá”) é um sintoma que somatiza na própria Deisy. Quase por acidente, portanto, em sua densa fragmentação, Bulldogma alicerça coerência ao unir a própria falta de coerência comum a autor e personagem. Ambígua, sim, mas profundamente provocativa e inteligente, esta HQ merece certamente um lugar entre as melhores leituras do ano. (CIM)

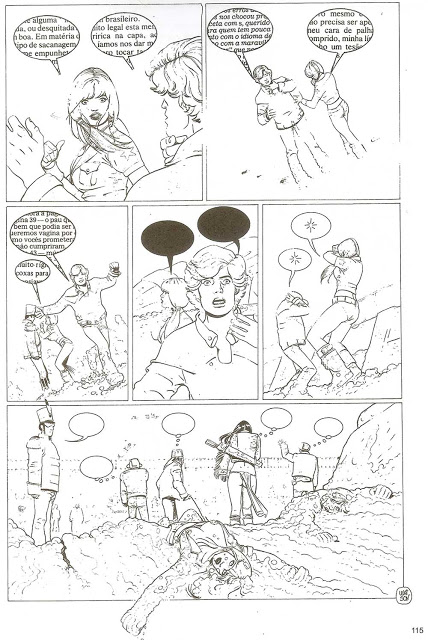

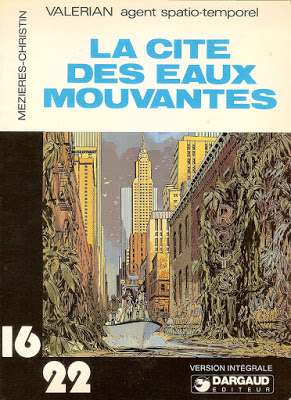

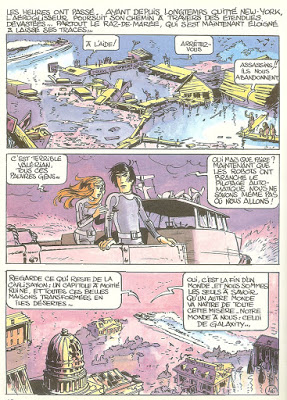

3 – VALERIAN, AGENT SPATIO-TEMPORAL: LA CITÉ DES EAUX MOUVANTES (Valerian, agente espaçotemporal: a cidade das águas movediças) – Jean-Claude Mézières e Pierre Christin (Dargaud, 1977 [1969]): a chegada de um filme adaptado de Valerian dirigido por Luc Besson (a ser lançado em agosto de 2017) trouxe nova atenção a esta HQ clássica, forte precursora da sci-fi na cultura pop. Na verdade, Valerian foi um dos principais consolidadores da space-opera em mídias visuais, e sua influência sobre Star Wars não é lenda urbana. Além disso, é a série mais longeva da HQ franco-belga que continua sendo publicada por seus autores originais. Isso me motivou a ler mais um volume encadernado, que é a segunda aventura do herói e sua parceira Laureline. Publicado originalmente na Pilote em 1969, em A cidade das águas movediças podemos ver o esplendor da arte de Jean-Claude Mézières em seus dias de ouro: mais caricata do que se tornaria posteriormente, com enorme riqueza no detalhamento de personagens e cenários, além de intensa imaginação para figurinos de época e gadgets espaciais.

Christin (que escreveu nada menos que Partida de caça, com Bilal), mestre absoluto da sci-fi, faz Valerian viajar no tempo em busca do psicopático Xombul, que retornou a uma Nova York pós-apocalíptica do ano de 1986 (!). A cidade está toda inundada (os cenários são surpreendentes e espetaculares) e Valerian precisa atravessá-la de barco, enfrentando escroques neo-hippies e um certo líder do submundo (e bandleader ocasional) chamado Sun Rae – inspirado no jazzista de vanguarda e filósofo new age Sun Ra. Desventuras cada vez mais insanas (e visualmente deslumbrantes) vão se sucedendo, e até a então jovem cidade de Brasília aparece na bagaça (como centro utópico de reunião dos líderes mundiais no cenário pós-apocalíptico). Parece maneiro o suficiente? Valerian pode parecer datado e ingênuo hoje em dia, mas é o clássico exemplo do tipo de obra que leitores “modernos e descolados” desprezam, sem saber que estão ignorando um verdadeiro tesouro de possibilidades para um bom quadrinho de aventura. (CIM)

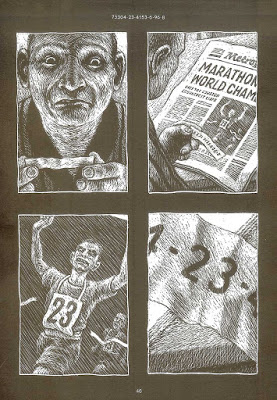

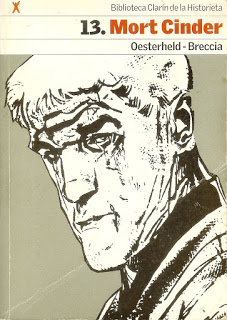

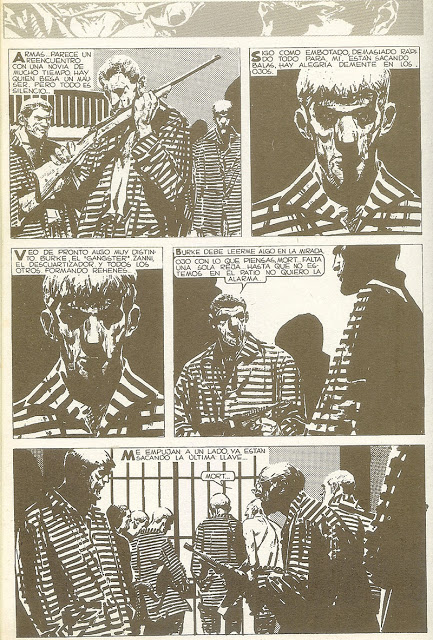

4 – MORT CINDER – Hector Germán Oesterheld e Alberto Breccia (Clarín, 2004 [1962-4]): Mort Cinder é um homem que, ao morrer, renasce em outra época, mantendo suas memórias, infinitamente. As impressionantes histórias das memórias deste homem são relatadas a um velho antiquário londrino (Ezra Winston), que as desperta no imortal com seus objetos antigos. Mort Cinder faz parte da fase mais madura de Oesterheld, o mais importante roteirista de quadrinhos argentino, e vê a arte do gigante Breccia no auge, uma profusão de rabiscos sombrios e expressões paralisantes. Publicada de maneira seriada em Misterix no início dos anos 60, Mort Cinder é um passo além em relação à obra mais famosa Oesterheld, O eternauta: aqui, já não cabem mensagens verossímeis ou tentativas de estruturar um universo muito coerente. O imortal e seu velho amigo antiquário são pura metáfora, puro subterfúgio para Oesterheld viajar no tempo e no espaço (o Egito antigo, a Babel bíblica, o período colonial, etc.) e produzir poderosos contos de perfil sociológico, filosófico, humanista. Uma obra inigualável. Em breve mais sobre Mort Cinder por aqui! (CIM)

5 - AVENTURAS NA ILHA DO TESOURO - Pedro Cobiaco (Mino, 2015): salto selvagem e incontrolável no imaginário lisérgico dos millenials. Leia a crítica completa aqui.

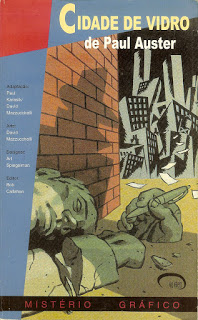

6 – CIDADE DE VIDRO DE PAUL AUSTER - David Mazzucchelli e Paul Karasik (Via Lettera, 1998 [1994]): Cidade de vidro, a novela que inaugura a famosa “trilogia de Nova York” do grande autor americano Paul Auster, é como um novelo interminável de inferências metalinguísticas sobre a origem da fala, das palavras e da linguagem encaixadas dentro de um romance noir de banca, folhetinesco. Mesmo como literatura (onde a capacidade de abstração intelectiva é muito grande), lança um desafio à compreensão. O que dizer então de uma adaptação em quadrinhos? Esta graphic dos anos 90 é um exemplo paradigmático a respeito de como fazer a literatura render em quadrinhos. O personagem principal, Quinn, é um escritor de romances pulp de detetives que certo dia recebe uma ligação em que o confundem realmente com um detetive, chamado... Paul Auster. A partir daí vamos afundando num labirinto metafísico e metalinguístico em que se confundem elementos de cultura popular (pessoas que passam 20 anos em porões), bíblica (a Torre de Babel), literária, filosófica, etc. Mazzucchelli está em grande forma, e as soluções visuais para as charadas e enigmas abstratos propostos pelas mentes devaneantes da história são intensas, imersivas, de tirar o fôlego. Talvez seja o seu trabalho mais equilibrado, e sem dúvida um ponto de virada em sua carreira, hoje ainda mais prestigiada com o genial Asterios Polyp. Para os que pensam a adaptação em quadrinhos, é hora de reler esta pequena obra-prima, que anda um tanto esquecida. (CIM)

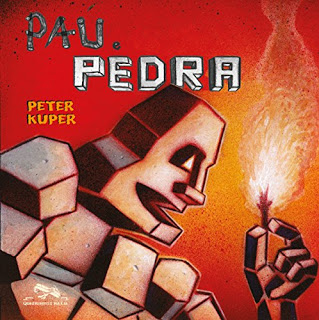

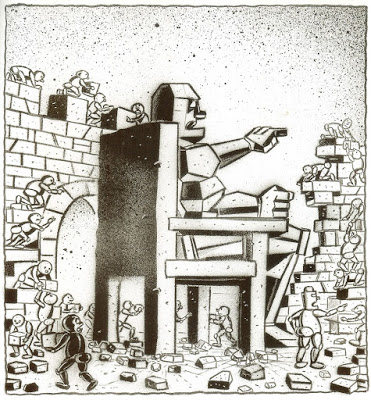

7 – PAU E PEDRA – Peter Kuper (Quadrinhos na Cia., 2016): Kuper é um mestre do silêncio e do surrealismo, professor de Harvard e um artista tão talhado que a notícia de um lançamento seu é garantia de coisas muito acima de média. Ainda que ele nunca repita a qualidade da análise social (por meio da metonímia em quadrinhos) que realizou no insuperável O sistema, sua inventividade para bolar novos formatos de quadrinhos mudos parece não ter fim. Neste Pau e pedra, ele deixa de lado o experimentalismo obsessivo para contar uma história mais direta. Ao invés de um silêncio por meio de símbolos, um silêncio pro meio de arquétipos. Assim, sem usar palavras, ele retorna a uma ancestralidade primordial, em que seres de pau e pedra parecem travar a primeira história de opressão, a primeira rebelião e a primeira guerra do mundo. O fato de os seres de Kuper serem feitos de materiais brutos torna este ambiente ainda mais longínquo e primitivo, eons geológicos de volta a um passado de realidade mágica. A arte é elegante e a alternância entre o P&B e as cores é habilmente disposta numa programação para nos maravilhar e surpreender. Mesmo sendo um trabalho menor de Kuper, Pau e pedra é uma de suas HQs mais versáteis. Ao mesmo tempo em que o mundo arquetípico dela pode servir para educar uma criança, realiza também uma reflexão sóbria e implacável sobre temas como a tirania, o extrativismo e a escravidão. Go silent! (CIM)

8 - THE COMPLETE ELF QUEST - VOLUME 1 - Wendy e Richard Pini (Dark Horse, 2014): a encantadora saga hippie dos elfos de Richard e Wendy Pini é a mais longa HQ indie da história. Mais sobre Elf Quest aqui.

9 – DUPIN – Leandro Melite (Zarabatana, 2015): imaginem Edgar Allan Poe adaptado para os quadrinhos com forte carga lovecraftiana, e protagonizado por duas crianças. Leandro Melite teve realmente as manhas de ir muito além da homenagem ou da adaptação (Os assassinatos da Rua Morgue) ao transformar a famosa história inaugural da ficção policial em espécie de conto de fadas obscuro e aterrador. Lindamente, digamos, incrustado na cidade de São Paulo, Dupin é um romance gráfico aberto ao oculto, guardando seus segredos em aspectos e momentos precisos. Sob forte sombra de Mutarelli, mas também perfeitamente autêntico, este quadrinho solidamente bem narrado se alterna entre as vicissitudes dos dois protagonistas. De um lado, temos a angústia esperada do tween Eduard, que, na ausência de uma figura paterna de referência, se interroga sobre o que é ser um homem. Do outro, temos seu primo Gustave, um menino português de compleição estranha e trejeitos literários, claramente uma figura superdotada que fala através de enigmas e esconde um passado de tragédia e forças estranhas. Por mais que Dupin seja sofisticado em termos de arte, timing, suspense e empaginação, é a química entre estes dois personagens que o conduz a ser algo de calibre maior na fartura dos quadrinhos brasileiros contemporâneos. Melite se preocupa com a qualidade artística e esconde alguns easter eggs em seu trabalho, mas é a força humana depositada nesta estranha relação que salta aos olhos, que legitimamente emociona. No final das contas, após um (um tanto demorado e chato) preâmbulo na experimentação (às vezes inócua), o quadrinho brasileiro encontra força novamente naquelas premissas básicas: personagem, trama, ambientação, etc.

Dupin até esbarra em alguns estereótipos um tanto quanto previsíveis (o policial grosseiro e idiota, a gangue de rua que pratica bullying), mas nada que prejudique o prazer de uma história elegantemente bem narrada, com implicações inteligentes de significado. E assustadora. Muito assustadora. (CIM)

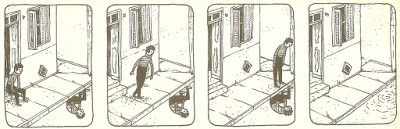

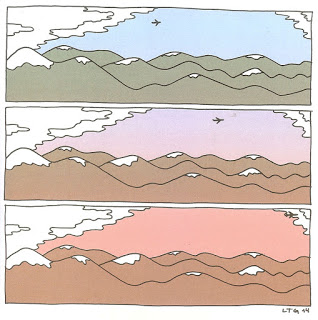

10 - QUADRADINHAS – Lucas Gehre (LTG Press, 2016): entre 2010 e 2015 o quadrinista brasiliense Lucas Gehre produziu uma série de quadrinhos em formato específico (uma página quadrada geralmente contendo nove requadros do mesmo tamanho, mas com variações), populares na Internet. Em 2016, via Catarse, ele lançou esta coletânea em formato físico. Os quadrinhos brasileiros agradecem. Nenhum trabalho produzido no Brasil atualmente é como o de Lucas. As quadradinhas são um laboratório para o voo poético do autor em direção às suas aspirações mais íntimas. Os temas podem ser completamente divergentes entre si, assim como a abordagem sobre a linguagem dos quadrinhos. Porém, há em comum a necessidade de se expressar certo inefável da vida que só pode ser comunicado dentro de um espaço de poesia. E fazer isso em quadrinhos é muito admirável.

Gehre usa como base alguns tropos (o espaço sideral, o mundo microscópico, plantas, animais, jogos, objetos, relacionamentos) que são desenvolvidos, por exemplo, sob uma sensibilidade morfológica (em quê as coisas parecem umas com as outras?) ou temporal (não é incomum que a quadradinha capture movimentos extremamente sutis, ou variações quase imperceptíveis em gradações de cor). Algumas tangem a abstração (lembrando Rothko). Os objetos, numa vibe totalmente magritteana, são realojados de suas funções originais, sendo observados com uma lente profundamente curiosa e instigada. Gehre desvela um mundo oculto aos olhos ordinários, mas que está ao mesmo tempo aí, latente, a qualquer momento. É físico, biólogo, escritor romântico, esotérico, desenhista. Não à toa, uma de suas metáforas favoritas é a do avião partindo e voltando, quando paramos nossas atividades naquele ato existencial puro de observar uma coisa cruzando o céu. Uma quadradinha é um OVNI em quadrinhos cruzando nosso cotidiano. (CIM)

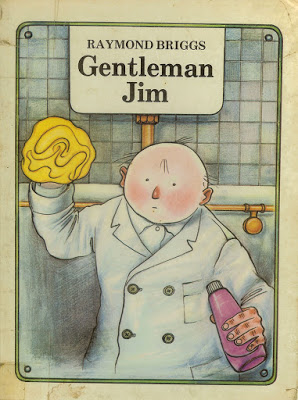

11 – GENTLEMAN JIM (Jim, o gentleman) – Richard Briggs (Hamish Hamilton, 1980): Ok, Raymond Briggs é um dos grandes da Literatura infantil inglesa, chegando a assumir o papel de uma espécie de Roald Dahl britânico. Porém, nem todos conhecem sua obra em quadrinhos, e a dobradinha Gentleman Jim e When the wind blows estão entre seu trabalho mais significativo. Briggs introjeta aqui uma mistura de ingenuidade do indivíduo e perversidade social que chega a ser ultrajante. Como pode um quadrinho ser uma inocente alegoria infantil e ao mesmo tempo uma audaz sátira social?

Gentleman Jim conta a história de Jim Bloggs e sua esposa Hilda, cidadãos mentecaptos da working class britânica, ingênuos como jarros de flores. Jim lava banheiros públicos. Esta é sua profissão. Certo dia, ele decide mudar de emprego. Cogita ser soldado, cowboy, pintor, executivo. Ele decide que, bruto e iletrado, não possui instrução para exercer tais funções. Decidindo, por fim, que poderia ser espécie de “cavaleiro noturno” (herói encapuzado estilo Robin Hood), Jim vê sua empreitada fracassar ao esbarrar, a cada passo, em um empecilho moral, institucional ou burocrático, terminando preso ao cometer (meio que no estilo “Forrest Gump”) 14 delitos e voltando a lavar latrinas na cadeia. As ilustrações de Briggs são ternas, coloridas por airados lápis de cores, evocando o universo das ilustrações para crianças, próximo à “linha clara” de tradição franco-belga. O conteúdo, porém, aparentemente amenizado pela doçura dos protagonistas, é cruel com a imobilidade da classe trabalhadora, tolhida por barreiras invisíveis construídas pelas instituições sociais. Neste sentido, Briggs é brilhante. When the wind blows, sua HQ seguinte, vai colocar o mesmo casal ignóbil diante de uma guerra nuclear. The plot thickens! (CIM)

HELL AIN'T A BAD PLACE TO BE: LISTA DO MARCOS

Listas de melhores do ano me deixam ansioso. Saber que tem algo aparentemente acima da média – e ainda desconhecido para mim – por aí faz com que eu crie expectativas e mexa mundos e fundos para ter acesso ao tal material que teima em permanecer distante do alcance das minhas mãos. É assim com livros, discos, filmes, mas especialmente com gibis. E o problema aqui é potencializado pelo fato de que as Histórias em Quadrinhos são uma mídia relativamente barata e de simples produção. Compare com o custo, tempo e mão de obra empregada para fazer um filme, por exemplo. A diferença é abissal. Os gibis permitem que um autor crie, sozinho se for essa a opção, uma nova obra prima, que poderá surgir em um estúdio de desenho profissional ou em qualquer quartinho dos fundos. A máxima do “do it yourself” – mais comumente utilizada no ramo da música – parece ter sido criada sob medida para os quadrinistas. Assim, considerando que boa parte das obras de quadrinhos têm por característica uma produção sobretudo pulverizada, realizada conforme o empenho do autor em lançar aquela determinada publicação, torna-se praticamente impossível acompanhar tudo que está saindo, dada a relativa facilidade de gestação de novos quadrinhos. Por isso, lamento informar que, por mais que tentemos, meus caros, jamais conseguiremos ter acesso a 100 % do biscoito fino do quadrinho mundial, porque, neste exato momento, tem um quadrinista terminando um novo gibi que poderá ser o novo clássico imperdível. Só resta, portanto, nos conformarmos com o fato de que essa sensação de incompletude permanecerá, apesar dos pesares. Ciente disso, peço licença para apresentar minha lista de melhores de 2016 para os internautas (ansiosos ou não) de plantão. Então, sofram, curtam ou permaneçam indiferentes com a lista de alguns gibis que vocês talvez ainda não tenham tido a oportunidade de ler. Importante frisar que a relação não possui uma ordem crescente ou decrescente de preferência e que contém gibis lidos – mas não necessariamente lançados – em 2016. (MMA)

1 -GUERRAS SECRETAS #1-9 – Jonathan Hickman e Esad Ribic (Marvel/Panini, 2016): Tomei conhecimento da terceira encarnação do crossover Guerras alguns anos atrás, quando me deparei com a edição número 1. O que me chamou a atenção foi a quantidade de personagens “B” na capa de um gibi usado como ponta de lança de uma maxissérie com forte apelo comercial. Outra coisa que me atraiu foi a presença de Alex Ross como capista. Salvo em raríssimas ocasiões, ele não é o tipo de cara que entra em barca furada. E essa certamente não foi uma delas. Mais que tudo, a intrincada saga de Jonathan Hickman é uma ode de amor ao Universo Marvel. Depois de uns bons três anos lançando as bases do crossover nas revistas mensais da editora norte-americana, o escritor pôde, finalmente, materializar sua criação mais ambiciosa. E a palavra aqui não pode ser outra a não ser desbunde. Tem de tudo um pouco. Destruição de universos, zumbis, pancadaria generalizada e principalmente: interações bem sacadas entre personagens que nunca pensávamos que veríamos juntos. Thanos, Capitão Bretanha e Maximus são alguns dos participantes de uma trama que nos lembra, a todo momento, que a base de sustentação da “Casa das Ideias” não reside apenas nos medalhões. É claro que se trata de uma história em que os heróis têm de salvar o mundo contando com chances mínimas de êxito. Mas tudo é contado de modo tão saboroso, com utilização de personagens em situações tão bizarras quanto inusitadas, que vale a pena. Sim, teremos a presença obrigatória da Santíssima Trindade das Guerras Secretas, Homem Molecular, Dr. Destino e Beyonder(s), mas não se preocupe com isso. Ele só estão ali para honrar tradição do nome do gibi. Quanto ao enredo em si, não esquente a cabeça com seu aparente hermetismo. Caia de boca, sem medo de indigestão, nesse banquete preparado por e para marvetes hardcore. (MMA)

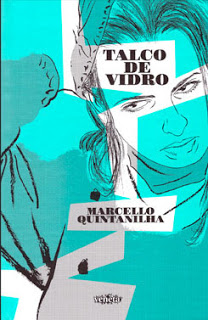

2 -TALCO DE VIDRO – Marcelo Quintanilha (Veneta, 2015): O que mais dizer sobre o gibi que sacramentou a entrada do niteroiense Marcelo Quintanilha no panteão dos monstros sagrados do quadrinho nacional? Muito já foi falado, inclusive AQUI na Raio Laser. Bem, ao invés de enumerar novamente os méritos desta graphic novel de tirar o chapéu, talvez seja mais interessante tentar compreender o que o seu lançamento significou. Para mim, Talco de vidro é o sinal dos tempos de que o quadrinho brasileiro independente, embora ainda longe de ser um fenômeno de vendas, já conseguiu amealhar um público cativo e fiel. Acho bastante difícil que os autores nacionais já possam viver exclusivamente do trabalho com quadrinhos, mas já deve ser reconfortante saber que o fruto de seu trabalho não será destinado ao ostracismo imediato como ocorria em épocas passadas. Agora sobre a HQ em si, creio que a melhor definição para expressar o que senti após a leitura seja a sensação de ter levado um chute no estômago. Quintanilha conseguiu construir uma história envolvente e enigmática que nos faz duvidar, a cada momento, se estamos diante da trama principal ou de um pano de fundo que só derrubará, no desfecho, todas as convicções que tínhamos. A sensação principal durante a leitura é de incômodo, como se algo não se encaixasse, numa espécie de mensagem subliminar que, impiedosamente, martela nossa mente.

A única certeza, aqui, são as incertezas. (MMA)

3 -MÁGICO VENTO – Gianfranco Manfredi e vários (Sergio Bonelli/Mythos Editora, 2002): 2016 foi o ano em que passei a dar mais atenção ao quadrinho italiano. E calhou que decidi começar pelo já clássico Mágico Vento, criado e escrito por Gianfranco Manfredi. Foi amor à primeira leitura. Belamente ilustrado – em geral – por grandes artistas do porte de Ivo Milazzo, Goran Parlov e Pasquale Frisenda, o fumetti

durou 131 edições, integralmente publicadas no Brasil. Na série, salta aos olhos a profundidade da pesquisa histórica realizada durante a elaboração do roteiro. Cada edição conta com ao menos uma página de texto com detalhes sobre o contexto histórico, personagens, fatos e lugares presentes na narrativa.

Não é mistério para ninguém que os italianos são obcecados pelo faroeste estadunidense. Mas o autor demonstra ter levado essa paixão às últimas consequências. Manfredi não economiza esforços para entregar ao leitor um gibi com doses maciças de realismo factual, meticulosamente investigado. Isso não quer dizer que não haja espaço para a ficção, muito pelo contrário. Amparado em bases sólidas de pesquisa, o autor se permite viajar pelos mitos americanos, seja ao dar vida a terríveis lendas e monstros do imaginário indígena, seja ao recriar fatos envolvendo pessoas que realmente existiram na segunda metade do século XIX. Localizado historicamente no pós Guerra Civil norte-americano, Mágico vento

conta a saga de Ned Ellis, soldado que, após um acidente, vira a casaca e passa a apoiar a causa indígena. Mas aqui não se trata do velho maniqueísmo do índio bonzinho contra o homem branco malvado. A palheta de cores do autor vai muito além do preto e do branco e contém, certamente, muito mais que cinquenta tons de cinza. Intrincado, envolvente, violento. Sejam bem vindos ao mundo de Mágico vento. (MMA)

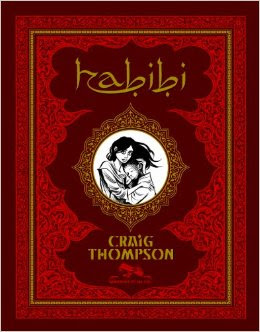

4 -HABIBI – Craig Thompson (Cia das Letras, 2012): Craig Thompson já nos havia deixado em frangalhos com o novelão Retalhos, lançado no Brasil em 2009, mas agora ele resolveu apelar. Usando como pano de fundo a relação entre uma cortesã e um garoto fugitivo em um país muçulmano fictício, porém muito real, o autor constrói, em tons grandiloquentes - mas nunca pretensiosos – uma epopeia que promete sensibilizar até os corações mais embrutecidos. Habibi é puro sentimento e poesia. Utilizando-se das peculiaridades do idioma árabe, dos versos do Corão e da estética muçulmana, Thompson conseguiu gestar um visual único para sua HQ. E o gibi também impressiona pelo ritmo e fluidez. Há momentos em que não sabemos se é o argumento que orienta os desenhos ou o contrário. Mas não há motivos para se pensar nisso.

Habibi é mais emoção que racionalização. Sem delírios messiânicos, o autor faz um verdadeiro sobrevoo pela história da humanidade, mostrando como a desesperança dos tempos antigos ainda continua, infelizmente, bastante atual. Como um timoneiro, Thompson nos guia pelo melhor e pelo pior da alma humana, sem deixar, entretanto, que abandonemos a embarcação.

Sem entrar em spoilers, não posso deixar de mencionar a maldade que o autor faz com um dos protagonistas. Eis uma cena que ficará para sempre gravada na minha memória. É como diria Januário de Oliveira, ex-narrador esportivo: Crueeel! Muito cruel esse Sr. Thompson... (MMA)

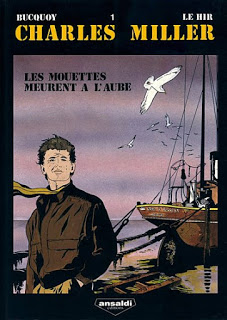

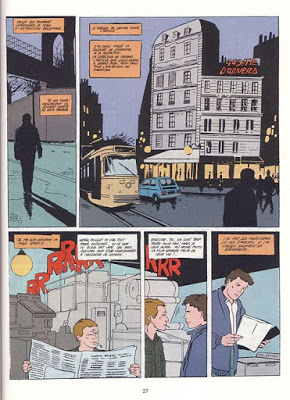

5 -CHARLES MILLER: LES MOUETTES MEURENT À L'AUBE (As gaivotas morrem no alvorecer) - Jan Bucquoy e Jean-Louis Le Hir (Ansaldi Éditions, 1986): Qualquer semelhança com o pioneiro do futebol brasileiro é mera coincidência. O Charles Miller deste gibi é não tem quaisquer habilidades com os pés, nem ganha a vida dentro das quatro linhas. Funcionário de uma empresa de investigação particular, Miller é a personificação do detetive noir: irônico, sedutor e boêmio. Todos os elementos esperados de uma história com um personagem do tipo estão aqui. A femme fatale, o crime misterioso, o assassinato brutal. Fazendo uma análise fria, esta HQ não tem nada de especial, e tampouco se revela um divisor de águas nos quadrinhos do tipo romance policial. Coloquei ela nos meus dez mais em razão da eficiência dos autores em contar um história envolvente, repleta de suspense, que deixa os leitores salivando pela próxima edição, que jamais virá. Sim, este quadrinho teve vida curta e é filho único, mas não se preocupe. Aqui temos começo, meio e fim, como de praxe no mercado europeu. Nesta edição, Jan Bucquoy e Jean-Louis Le Hir conseguiram mostrar que histórias do gênero detetivesco, embora bastante popularizadas (especialmente na literatura franco-belga), ainda têm muita lenha para queimar. (MMA)

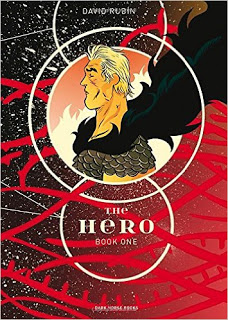

6 -THE HERO. VOLUMES 1 e 2 – David Rubín (Dark Horse, 2015): Neste reboot do mito de Héracles (leia mais sobre isso AQUI), David Rubin disseca o personagem sem dó nem piedade, não se importando se o sangue vai respingar no rosto do leitor. E a autópsia – embora o semideus ainda esteja vivo em nosso imaginário – do mito é realizada com bastante êxito. Utilizando-se de uma técnica narrativa dinâmica, que mistura mangá com Jack Kirby, o criador/escritor/desenhista, deu à luz um gibi peculiar pela sua intensidade e crueza. Certamente, se continuar a receber releituras tão inspiradas quanto esta, a lenda de Hércules continuará atraindo o interesse de velhas e novas gerações pelos séculos que virão. (MMA)

7 -XIII- W. Vance e J. Van Hamme (Dargaud/Panini, 2006): Nada é o que parece ser no gibi de W. Vance e J. Van Hamme. A história do homem amnésico que desperta com o numeral XIII tatuado acima de sua clavícula agradará aos fãs de histórias de espionagem ao brindá-los com altas doses de intriga internacional e reviravoltas. Pode-se dizer, com certo tom de maldade, que XIII é uma espécie de James Bond feito do jeito certo. Habilmente, o escritor J. Van Hamme vai costurando a sua teia de acontecimentos, que lançam muitas dúvidas sobre a real identidade do protagonista. XIII se vê, então, no centro de um sem número de conspirações, muitas delas relacionadas ao assassinato do presidente Kennedy. Abandonado à própria sorte, passa a ter contato com uma série de pessoas – amigos ou inimigos, não se sabe – que lhe fornecem dicas sobre seu passado. O problema é que tais flashbacks mais confundem que explicam. Fica sempre no ar se seriam informações autênticas ou apenas pistas falsas para convencer XIII, que - é claro - é um agente secreto altamente fodástico, recurso humano indispensável para qualquer grupo de inteligência que se preze. Uma pena que, no Brasil, ainda não tenha sido publicado o desfecho da história, sendo que falta APENAS UMA edição para fechar o ciclo da série original. Alô Panini, tende piedade de nós! (MMA)

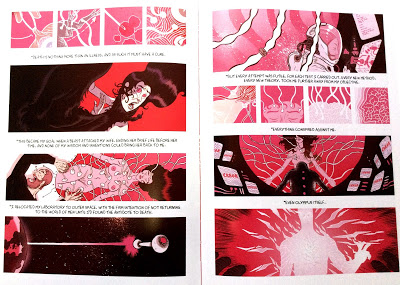

8 - SANDMAN OVERTURE HC – Neil Gaiman e J.H. Williams III (DC/Vertigo, 2015): Após um hiato de dezessete anos do término da série original, Neil Gaiman volta para o personagem que o consagrou, afinal todos temos que pagar as contas, certo? Posso estar sendo ingênuo, mas não acho que seja o caso desta minissérie em 6 partes, que conta uma história do Mestre dos Sonhos ocorrida antes dos eventos mostrados em Sandman # 1, de1989. Por que acho isso? Simples. Dinheiro não deve ser problema para o escritor britânico. Sucesso editorial, é como se quase tudo que ele escrevesse já estivesse destinado a se tornar um novo filme ou série de TV. Sem falar na bolada que ele deve ter recebido da Marvel com a venda da personagem Angela, que ele conseguiu recuperar das garras de Todd McFarlane, após uma batalha judicial que se arrastou por séculos. Além disso, a aventura narrada nesta prequel já era pedra cantada há muito tempo, desde o lançamento de Sandman #1, em que Morpheus havia sido capturado após uma longa e debilitante jornada, aventura finalmente contada neste Overture. Enfim, Gaiman não precisaria voltar para o personagem se não quisesse, já que largou o dito cujo nos píncaros da glória. Um retorno extemporâneo, portanto, poderia deixar uma marca indesejada na carreira do escritor, que não tinha razão para retornar, a não ser que tivesse algo a contar. Dito e feito. E Gaiman não voltou de qualquer jeito. Trouxe consigo um ilustrador de mão cheia, o venerado J.H. Williams III, que já tinha botado pra quebrar em séries como Promethea e Seven Soldiers of Victory. Bem, o que dizer do gibi em si? Magia, pura magia. Sabe aquela sensação de voltar aos momentos mais preciosos da infância? É mais ou menos por aí. Ler Sandman Overture é como se pudéssemos, com a cabeça de hoje, voltar pro segundo grau e rever velhos amigos e conhecidos. É como comer o manjar dos deuses e suspirar fundo por saber que, a cada colherada, estamos chegando mais próximos de seu final.

Amarrando algumas pontas soltas da série original e fazendo revelações surpreendentes, Gaiman conseguiu manter o padrão esperado para um título de prestígio mundial. E J.H. Williams III, que não é bobo nem nada, aproveitou para caprichar ainda mais na arte. Afinal, ao ser escalado para participar de projeto de tal envergadura, não podia fazer diferente. Habilidoso e inventivo como poucos, Williams torna-se, definitivamente, uma lenda viva das HQs. E aqui fica a resposta para a pergunta de como teria sido a série original se tivéssemos tido maior regularidade na qualidade dos artistas. Ainda mais genial. (MMA)

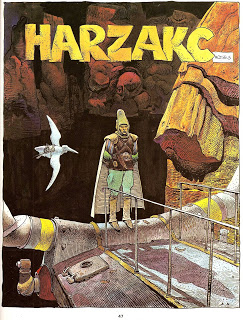

9 - FACE OCULTA. VOLUME 1 – Gianfranco Manfredi e vários (Sergio Bonelli/Panini, 2016): Mais um quadrinho italiano no meu Top Ten. Puts, tenho que conhecer mais títulos da Sergio Bonelli. Ainda falta descobrir muita coisa e fico só salivando em pensar quando poderei realmente entrar de cabeça na grande variedade de opções publicadas pela editora. Para facilitar minha vida, alguns dos gibis vêm sendo publicados no Brasil com certa regularidade pela Mythos Editora. E as opções não param de crescer com a decisão da Panini de também lançar material italiano no Brasil. E o escolhido desta vez foi Face Oculta, de Gianfranco Manfredi, argumentista de Mágico Vento. Na verdade, Face Oculta já havia tido 2 edições lançadas no Brasil no final de 2012, mas a minissérie, de 14 números, havia sido interrompida. Em 2016 foi publicado um volume de 380 páginas, contendo as quatro primeiras histórias. Oremos para que, desta vez, o gibi seja publicado na íntegra. Como de costume, os fumettis da Bonelli primam pela profundidade da pesquisa histórica e aqui não é diferente. O enredo tem como contexto a colonização italiana na Etiópia e mistura fatos reais e fictícios para narrar acontecimentos envolvendo Ugo Pastore, filho de um representante comercial com interesses no continente africano. Questionador e inconformista, o jovem acaba indo parar na parte mais barra pesada da capital etíope, ocasião em que esbarra com uma espécie de libertador/messias do povo etíope, o tal Face Oculta do título.

As reais motivações e identidade deste último, entretanto, permanecerão um mistério. As repercussões deste encontro farão com que Pastore busque respostas em diferentes partes da Etiópia e da Itália do século XIX. (MMA)

10 - DREADSTAR: ODISSEIA DA METAMORFOSE – Jim Starlin (Devir, 2016): Dreadstar sempre foi um de meus personagens favoritos. Fui fisgado já na época da finada Epic Marvel, lançada no Brasil em 1985. Já sabia que Jim Starlin era o pica das galáxias quando o assunto eram sagas cósmicas, como ficou claro durante sua passagem por títulos como Capitão Marvel e Warlock. A diferença em Dreadstar, entretanto, era que o universo em que se passavam as aventuras foi todo criado por Starlin. Assim, ele podia fazer o que quisesse com todos seus brinquedinhos. Podia pirar geral sem ter de se submeter aos ditames de editores malas e do famigerado Comics Code. Lembrando aqui que a linha Epic Comics da Marvel – selo do qual o gibi do Dreadstar fazia parte - estava fora do alcance dos censores. Além disso, os direitos do personagem lhe pertenciam e se ele quisesse levar tudo para outra editora, como fez alguns anos mais tarde, não teria que dar satisfações para ninguém. Por todas estas razões, talvez tenhamos encontrado Starlin em seu auge. Livre das limitações da maioria dos criadores da época e com bagagem suficiente para criar seu universo independente, ele se sentiu livre para botar pra quebrar. E foi o que ele fez. Ciente de sua habilidade para construir belas epopeias espaciais, ele parece ter reservado o filé para a saga de Vanth Dreadstar. Até encerrar sua participação no gibi, após 40 números da série mensal e de algumas edições especiais, Starlin deixou um rico legado para os fãs do gênero que, na minha modesta opinião, não foi superado por nenhum outro escritor de quadrinhos. Mas bem, toda saga tem um começo e a gênese de Dreadstar está aqui, neste maravilhoso Odisséia da Metamorfose, que coleciona as primeiras aventuras do guerreiro das estrelas, publicadas originalmente em Epic Illustrated, revista de antologias da Marvel. Ouso dizer que neste gibi a arte de Starlin atingiu seu zênite. Buscando ultrapassar seus limites como desenhista, ele passou a fazer trabalhos coloridos sobre a arte em traço. E o resultado ficou lindo de doer. Em Odisseia da Metamorfose, Dreadstar é recrutado para lutar em um conflito espacial diante do qual não é possível permanecer indiferente. Starlin, veterano da guerra do Vietnã, utilizou o gibi para exorcizar seus demônios pessoais e retratar os horrores com os quais se deparou, sem medo de criticar as táticas militares norte-americanas. Numa guerra em que foi comum destruir vilas inteiras – como ocorreu no país asiático – sob a justificativa de que era a melhor forma de protegê-las do inimigo, Starlin pergunta o que poderia acontecer se a vila em questão fosse a própria galáxia. (MMA)