CAVALEIRO DAS TREVAS III, LIVRO DOIS: LEITURA PARA “NÚMERO 2” – 2º ensaio

/

por Márcio Jr.

A esmagadora maioria dos gibis mensais norte-americanos possui 22 páginas de quadrinhos propriamente ditos. Estamos, obviamente, falando de mainstream, comic books, super-heróis. Existem algumas justificativas para isso. A mais comum é que se o desenhista produzir uma página por dia, ao final do mês, descontando os finais de semana, ele terá feito um gibi inteiro. Faz sentido.

Minha tese, porém, é outra. Um gibi de 22 páginas corresponde exatamente ao tempo que se gasta numa ida ao banheiro para executar o glorioso “número 2”. A não ser que o roteirista seja o verborrágico Chris Claremont.

Você chega, abaixa as calças e senta no trono da privacidade absoluta – ou quase, no caso de ter filhos pequenos em casa. Ali, trabalho sujo e leitura ligeira andam de mãos dadas, numa simultaneidade que remete ao nado sincronizado. Movimentos peristálticos e satisfação mental. 22 páginas depois, missão cumprida. Missão dupla, diga-se de passagem. O gibi foi devorado do começo ao fim, sem sobras indesejáveis para momentos posteriores. E o estado da matéria no forévis ainda não se petrificou a ponto de exigir uma ducha. Todos saem ganhando.

Gibi de super-herói é, definitivamente, leitura de banheiro.

Batman: O Cavaleiro das Trevas, não.

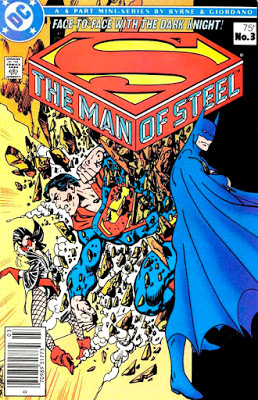

A empreitada original de Frank Miller na mini-série de 1986 estava longe de ser leitura ligeira. Havia tramas e subtramas, overdose de informação, sofisticação gráfica e narrativa acachapante – além de cada edição ter praticamente o dobro de páginas de um comic book usual. Ou seja, torrar O Cavaleiro das Trevas no banheiro equivaleria a tomar um vinho de boa safra acompanhado de Cheetos para degustação. Algo seria fatalmente desperdiçado.

Não se trata aqui de dizer que literatura de banheiro tenha obrigatoriamente qualidade inferior. Taxionomias da modernidade não me parecem muito apropriadas para lidar com o tema. Li muitos contos de Bukowski confinado entre paredes azulejadas. O vampiro Dalton Trevisan parece talhar suas sintéticas obras-primas para estes ambientes ecoantes. Enfim, o que está em questão no W.C. é a equação que articula as seguintes variáveis: tempo, conteúdo passível de ser integralmente consumido neste tempo, fisiologia e higiene. Nada mais sacal que parar a leitura no meio de um parágrafo – ou entre dois quadros de uma HQ.

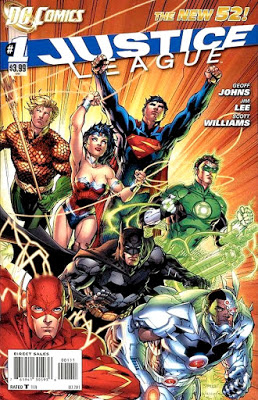

O Livro Dois de Cavaleiro das Trevas III: A Raça Superior tem 28 páginas, mas cabe direitinho na latrina. Ao contrário da seminal e inovadora série feita por Miller no século passado, é um gibi muito parecido com outros tantos que circulam atualmente. Fácil ler numa sentada.

Carrie Kelley, a Robin, está presa. No Livro Um, havia sido pega usando o manto do morcego. A edição é praticamente sobre sua espetacular fuga das garras da polícia de Gotham. Nem tão espetacular assim, a bem da verdade.

Frank Miller sempre foi um quadrinista com alma de cineasta. Seu storytelling – dos mais vigorosos que as HQs já deram à luz – tem esse componente cinemático no DNA. Invocado com cinema noir e filmes policiais, o autor sempre pareceu se deliciar em criar fugas eletrizantes. Quem se lembra de como o Mercenário escapou da prisão antes de assassinar Elektra, sabe bem do que estou falando. Neste Livro Dois de DK III, contudo, não temos Miller desenhando. Talvez, sequer esteja roteirizando pra valer. Não dá para saber ao certo o que vem de sua pena ou da de Brian Azzarello. Daí que a fuga de Carrie Kelley, ainda que possua ritmo, soa inverossímil demais, super-heroística demais. Andy Kubert, com certeza, contribui para isso.

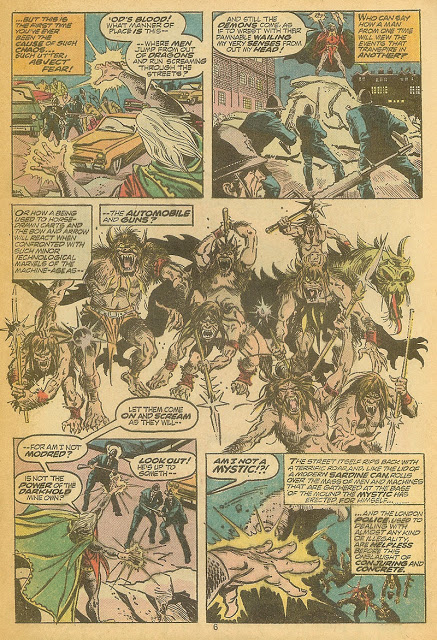

A pouca inspiração gráfica apresentada na primeira edição da série se confirma em definitivo neste Livro Dois. Andy emula diagramações de página e enquadramentos criados por Frank Miller em Batman: O Cavaleiro das Trevas. O resultado atingido, todavia, não passa de um pastiche, uma caricatura (pobre) da obra original.

A Gotham City que o atual desenhista nos oferece é uma triste diluição da sombria e vigorosa megalópole gótica mostrada em 1986.O próprio desenho de Andy Kubert se mostra menos cuidadoso que o habitual. E não se trata de síntese ou estilização, mas tão somente de um Andy Kubert inferior a si mesmo. Tempo curto para a produção? Não sei dizer. Mas ainda que não seja a pior arte do mundo, é muito pouco para um Cavaleiro das Trevas – mesmo este rescendendo a caça-níquel.

Existem dois tipos de arte-finalistas: aqueles que se esmeram ao máximo em manter as características do desenho original a lápis, e aqueles que se apropriam dele, imprimindo ali uma assinatura inconfundível. Klaus Janson pertence a esta segunda estirpe. É um papa da arte-final, responsável por salvar centenas de páginas criadas por desenhistas medíocres. Em DK III, infelizmente, tem se mostrado tímido e por demais preocupado em preservar o trabalho de Andy Kubert. Um erro.

Erro que se agrava se lembrarmos que, além de arte-finalista de primeiríssima linha, Janson é também um craque do desenho. Quando o próprio Frank Miller abandonou o lápis e passou a apenas escrever (e esboçar) as histórias do Demolidor, Klaus Janson assumiu o trabalho, mantendo o nível lá em cima. Alguns, inclusive, dizem que é o período mais bonito da longa primeira jornada de Miller à frente do personagem. Volto a pensar em limites de tempo para a produção de Raça Superior. De qualquer forma, tenho absoluta convicção que uma saída infinitamente melhor que a escalação de Andy Kubert como desenhista, seria deixar o velho Sr. Janson tomar conta de toda a arte de DKIII. Basta ver as capas variantes que ele criou para a série.

Consumada a fuga de Carrie, a HQ toma um novo rumo que faz avançar um pouco mais a narrativa: os kryptonianos da cidade engarrafada de Kandor são libertados pelo Átomo. Surge então Quar, que não precisa de mais de seis páginas para se apresentar por completo: líder religioso fanático e extremista, dono de um harém de esposas, assassino purificador de todos que não comungam de seu credo. Seria o Oriente Médio uma embaixada de Kandor na Terra? O espectro de Frank Miller finalmente se mostra em DKIII.

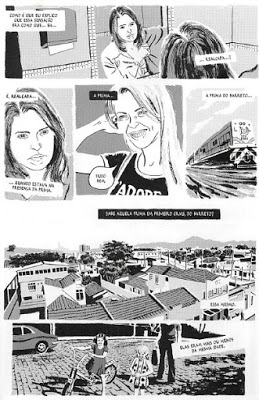

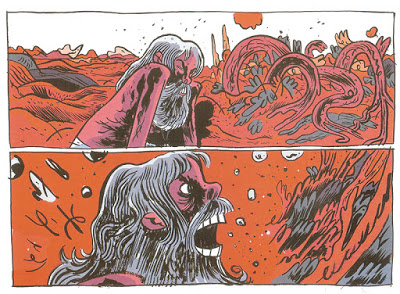

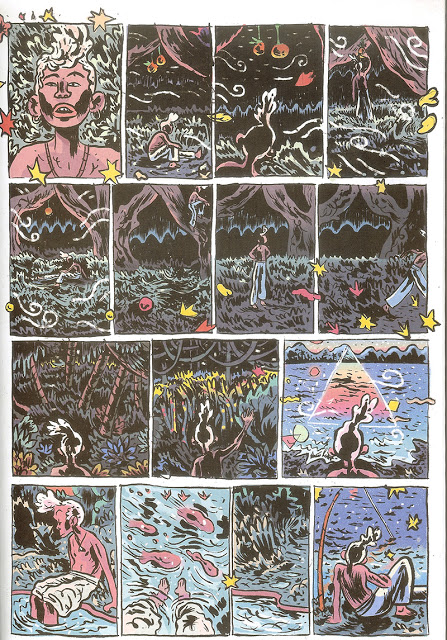

O gibizinho deste Livro Dois é protagonizado pela Mulher-Maravilha e desenhado pelo hermano Eduardo Risso. Oba! Parceiro de longa data de Brian Azzarello – com quem fez a já clássica 100 Balas –, Risso traz munição gráfica de alto calibre para a série. O artista é um fenômeno na composição das páginas e no uso de amplas massas de sombra em preto chapado. Aqui, aparece mais leve e comedido, flutuando nas pequenas dimensões do formatinho. As cores de Trish Mulvihill são as mais inteligentes (e competentes) até o momento.

Na curta HQ, um tenso encontro entre a Mulher-Maravilha e sua filha (com o Superman) Lara – que começa a confirmar para si um papel fundamental na trama. O conflito de gerações, o embate com os pais e os questionamentos da juventude vêm à tona. São temas universais. Escapar dos clichês – ou executá-los com maestria – é condição indispensável ao sucesso de A Raça Superior.

Ao final da segunda edição de DKIII, tem-se a nítida impressão que a HQ ainda não decolou. Alguns fios de trama, não muitos, foram lançados. A leitura, ligeira, não é desagradável. Mas ainda está muito aquém do relevo que um Cavaleiro das Trevas exige. Com praticamente a mesma quantidade de páginas destas duas edições, o primeiro número da série original já havia virado o mundo dos quadrinhos de cabeça para baixo. A Raça Superior ainda tem sete “livros” para mostrar que não é só mais uma leitura de banheiro, dentre tantas outras. Afinal, pelo menos aqui em casa, todo dia tem “número 2”.