Um tema bastante interessante diz respeito aos chamados "usos do passado", mais especificamente, a forma como as sociedades de outros tempos e lugares são representadas no contexto presente, ou melhor, em algum contexto mais contemporâneo, com toda a carga ideológica, conceitual e temática inerentes ao ambiente sócio histórico, político e cultural do referido contexto. Como bem afirmado pelo historiador medievalista da Escola dos Annales, Marc Bloch: "o passado em si não é o objeto do historiador, mas sim a importância do presente para a compreensão do passado e vice versa".

Isso significa que quaisquer fontes, documentos e textos, quaisquer conjunto de enunciados, quaisquer obras da literatura, ou mesmo quaisquer artefatos culturais de naturezas diversas (sejam tais artefatos iconográficos, gráficos ou materiais) que tratam de algum passado, seja histórico ou munido de traços históricos, todos esses documentos dispõem de signos, significantes e significados inerentes ao contexto presente de consecução dos mesmos.

Nesse ponto estamos próximos daquela arrebatadora verdade acerca das obras do Aedo Homero, a Ilíada e a Odisseia. Que verdade seria essa? Ora, os poemas narravam eventos em torno da Guerra de Troia e depois desses eventos, narravam sobre o retorno de um de seus heróis, Odisseu (Ulisses em latim) para sua terra natal, a Ilha de Ítaca, tratando-se assim de eventos que teriam ocorrido por volta do ano 1200 A.C, no final do chamado Período Minoico-Micênico da história grega. Porém, quase todas as questões sobre os conhecidos poemas não circunda somente na enfadonha Questão Homérica de definição da real autoria dos poemas, mas sim no fato de que o poeta (ou poetas, segundo alguns autores) colocou diversos traços de sua própria época histórica no passado retratado, traços históricos de um período posterior chamado de Período Homérico da Grécia Antiga (e o nome “Período Homérico” não se deve a esse fato?), com elementos culturais, políticos e sociais desse período.

O que depreendemos dessa verdade? Que os brilhantes estudos de historiadores renomados do porte de Jean-Pierre Vernant ou de Pierre Vidal-Naquet sobre o Período Homérico não deixam de lidar com os supracitados "usos do passado", visto que eles procuraram compreender, entre tantas outras coisas interessantes, quais são os elementos históricos do período de compilação e difusão do corpus homérico, quais são os aspectos sociais, políticos e culturais do mundo do autor da obra e os que foram inscritos e misturados, conscientemente ou não, ao passado mítico narrado pelo poeta.

Não se pode deixar de mencionar, claro, que grande parte desse processo ocorreu devido aos aspectos inerentes do que se costuma denominar de tradição oral, tradição essa que usualmente transforma completamente os eventos narrados oralmente, devido às contínuas recitações de poemas e narrativas proferidas de "boca em boca". Em outras palavras: o anacronismo é inerente quando se repassa um fato oralmente, pois cada um conta uma história diferente da original.

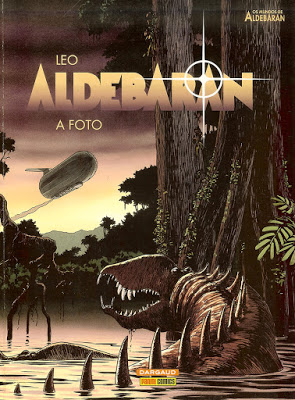

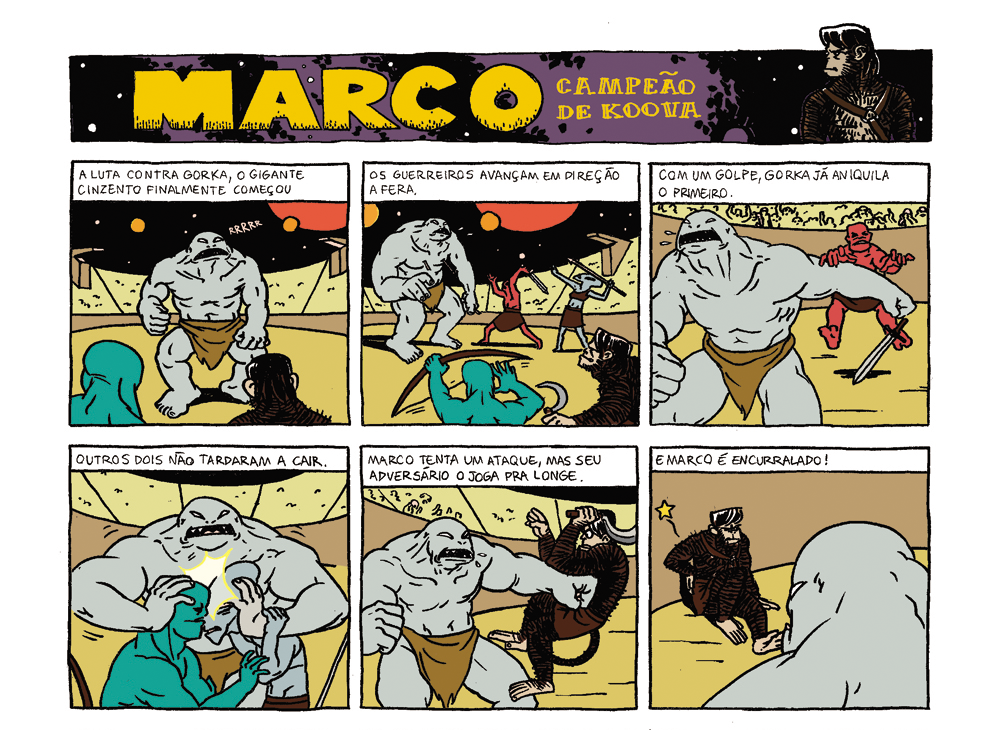

É nesse sentido que trato o tema do título deste post, "A Era Hiboriana, de Conan e suas Nações". Isso porque o criador da personagem Conan, da Ciméria, o escritor pulp texano Robert E. Howard, não criou somente um personagem isolado. Ele consolidou igualmente todo um gênero literário e narrativo denominado de Sword and Sorcery (Espada e Feitiçaria), gênero que se difundiu sobremaneira no século XX e que atrai milhões de pessoas aos cinemas no mundo inteiro, com filmes do porte de O Senhor dos Anéis.

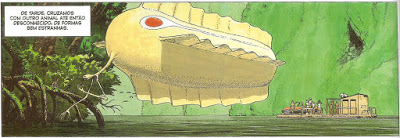

Howard criou, para além de tudo isso, um verdadeiro "mundo meta-histórico", ou seja, uma era ficcional com elementos de nosso mundo histórico chamado por ele de Era Hiboriana. Seria na verdade uma espécie de Era Histórica anterior ao nosso período Neolítico da Pré-História, onde haveria um conjunto diversificado e complexo de civilizações e sociedades que, segundo a própria mitologia criada pelo texano, teriam sido destruídas em um grande cataclisma, evento esse que teria sido o marco inicial da história cronológica da humanidade como a conhecemos, munida de sua evolução linear convencional comumente difundida em livros de história e, principalmente, em livros didáticos.

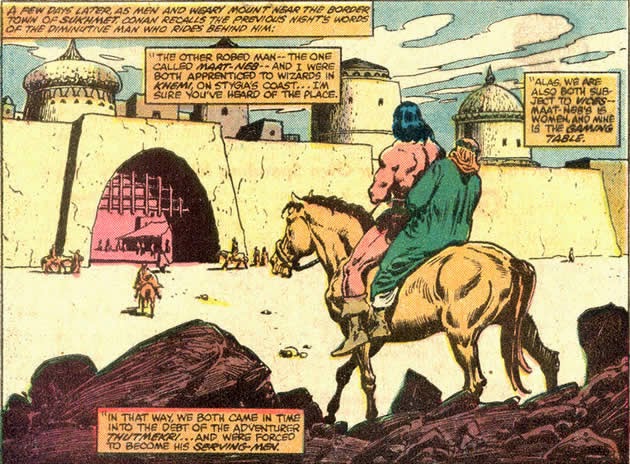

O que chama a atenção, no entanto, é que Howard se utilizou de elementos culturais, políticos, religiosos e sociais de civilizações históricas conhecidas, tanto as ditas civilizações do chamado “Mundo Antigo” quanto as sociedades estruturadas na “Idade Média Europeia” e até oriental, em uma espécie de miscelânea de povos e culturas, com representações de povos que apresentam semelhanças com os gregos e romanos antigos, com os mongóis do medievo, com os árabes e europeus do medievo, os japoneses, os chineses e os egípcios antigos, os persas, os mesopotâmicos, os eslavos, normandos, os magiares e tantos outros.

A Era Hiboriana seria assim uma espécie de “Era de Pré-Civilizações Históricas”, datada mais ou menos em 10.000 A.C, uma espécie de "contexto histórico-ficcional" de diversos povos e culturas que, segundo Howard, teriam sido destruídas e apagadas da memória da história convencional em meio a um fenômeno climático, ainda que tais povos tivessem traços daquelas culturas e civilizações que viriam a surgir a posteriori. Se parece confuso, bem, isso é apenas o começo. Isso porque a Era Hiboriana seria um passado semiesquecido de nossa própria memória histórica, um passado com características das civilizações que viriam a se organizar posteriormente e que, para nós, contemporâneos do século XXI, estão inseridas na chamada História Antiga e Medieval, segundo os matizes convencionais da disciplina da história.

O próprio Howard, em meados da década de 1930, escreveu que seu objetivo de montar e explicar os povos dessa era criada por ele seria o de conceber uma conotação mais realista para as aventuras de Conan, como que um pano de fundo ficcional para uma série de narrativas que teriam uma base realista em termos culturais, comportamentais, sociais e até políticos. Assim, a Era Hiboriana seria como que um parâmetro para as narrativas ficcionais de Conan, sendo que Howard se comprometia a seguir fielmente esse parâmetro previamente concebido por ele, tal como o faria qualquer escritor de um romance histórico em relação à "história convencional" das civilizações históricas. Reinos, civilizações, impérios e nações ficcionais surgiram então nas linhas de Conan, bem como um mapa histórico-geográfico dos continentes da África, Ásia e Europa, unidos em uma espécie de Pangeia, onde estariam inseridos todos esses reinos, nações e civilizações baseadas em elementos mesclados de sociedades da antiguidade e do medievo.