Raio Laser's Comics' Quicky #03

/

O biênio 2013/14 tem sido uma época boa para os quadrinhos brasileiros. Eventos como o FIQ e a Feira Plana, somados a incontáveis feiras de quadrinhos, pequenas ou grandes, espalhadas pelo País todo, mostram que, se o mercado das grandes editoras ainda é reticente em relação a publicar material nacional, no mundo independente (ou "dependente", conforme ponto de vista) a coisa fervilha. Este material pode aparecer impresso, online, em zines de luxo, publicações requintadas, xerox, em tiragens de milhares de edições ou apenas poucas dezenas, etc. Minha opinião é a de que, para que uma cena se fortaleça, é preciso um volume grande de gente participando. Joio e trigo. Coisa ruim, banal, esquecível, e coisas que ficarão para a história. A quantidade fomenta a qualidade. Com ajuda do amigo quadrinista Pedro D'Apremont, que foi nestes eventos e trouxe dezenas de quadrinhos para que eu pudesse ler (agradeço a cordialidade), selecionei algumas das coisas mais interessantes que apareceram em minhas mãos e escrevi breves comentários. Quase tudo coisa boa. Só peço ao povo dos quadrinhos (muito autolaudatório) que pare de chamar gente que está apenas fazendo um trampo honesto de "gênio", "mestre", "monstro", como vejo tanto por aí nas redes sociais. Menos, pessoal. Afinal, como diz meu amigo Chico Mozart, se vamos chamar qualquer um de gênio, que palavra vamos usar para falar de Beethoven? (CIM)

Se quiser aparecer nesta seção (a gente tarda, mas não falha), envie seus quadrinhos para (novo endereço!):

RAIO LASER

SQS 212 Bloco G Apto 501.

Brasília-DF

Brasil

CEP: 70275-070

por Ciro I. Marcondes

Samba Nº 3 – Gabriel Góes, Gabriel Mesquita e Lucas Gehre (Org., Independente, 2013, 166 p.): A Samba é uma das iniciativas mais significativas da cena dos chamados quadrinhos “dependentes” brasileiros, e este número 3, financiado via Catarse, amplamente aguardado, saiu no ano passado. Novamente temos um trabalho cuidadoso de editoração realizado pelo trio de quadrinistas brasilienses: uma capa arrojada e intrigante, uma história inteiramente “destacável” (“Galaxian”, espécie de souvenir), ótima qualidade de impressão e um louvável trabalho de curadoria (ou ao menos na intenção), já que esta edição reúne, além dos organizadores, alguns dos nomes de maior destaque deste cenário. Gente como Rafael Coutinho, Diego Gerlach, DW Ribastki, Bruno Maron, Stêvz, André Valente, etc, etc. Além disso, há a presença de quadrinistas mais jovens que avançam na publicação, como Pedro D’Apremont e Mateus Gandara. Tudo lindo, não? O problema é que, a despeito da seriedade do trabalho e das boas intenções, o resultado desta terceira Samba é irregular não pela falta de talento ou calibre nos quadrinistas escalados, mas por um certo desleixo com as histórias mesmo.

Uma quantidade considerável dos trabalhos publicados não passa de gags ou sketches, coisas tolas, esquecíveis, como é o caso do abre (com Stêvz) e do fecha (com Elcerdo) da revista. Dadaísmo e rabiscos, dois sérios problemas dos quadrinhos brasileiros. Mesmo a parte de Rafael Coutinho, grande talento, que “narra” uma história de assassinato com pontos coloridos, se perde no excesso de abstração e experimentalismo. Meio difícil de engolir. Outros trabalhos, como os de Carlos Ferreira (“misterioso” e sem graça), João Lavieri (um delírio à Spain Rodriguez), Mateus Acioly (muito zinesco) e Pedro Cobíaco (boas ilustrações que lembram o estilo de Tardi, mas com roteiro clichezento) são descartáveis e pouco acrescentam no volume que fazem na revista. Em geral, paira o preguiçoso experimentalismo “vale qualquer coisa” e pouca coesão. Falta, claramente, um conceito que unifique a revista, um propósito que seja mais do que simplesmente juntar uma galera que ilustra pra caralho e botar pra jogo. Se o conceito for a “diversidade” esquizo pós-moderna, tudo bem, eu compreendo, é um sinal dos tempos, mas não me obriguem a gostar.

Nem tudo, porém, são pedras. Algumas das histórias em Samba 3 são mais vigorosas, revelando natural maturidade nos artistas, coisas pensadas de maneira efetivamente mais adulta e profissional.

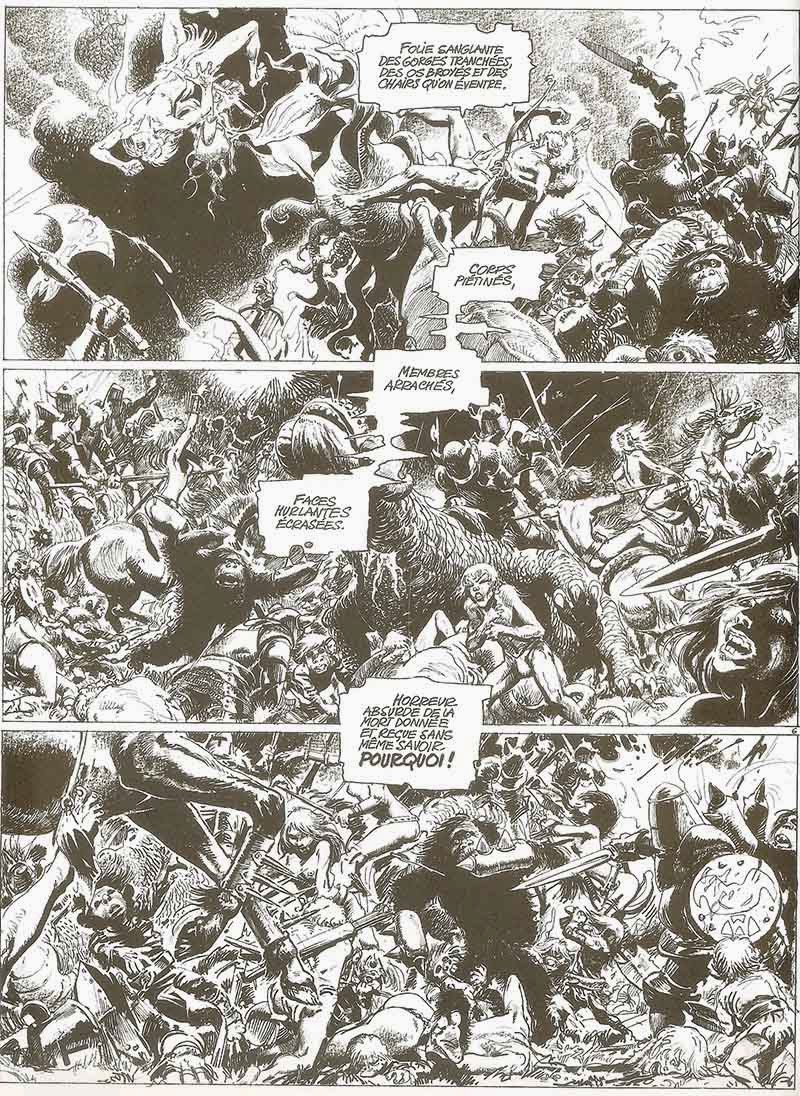

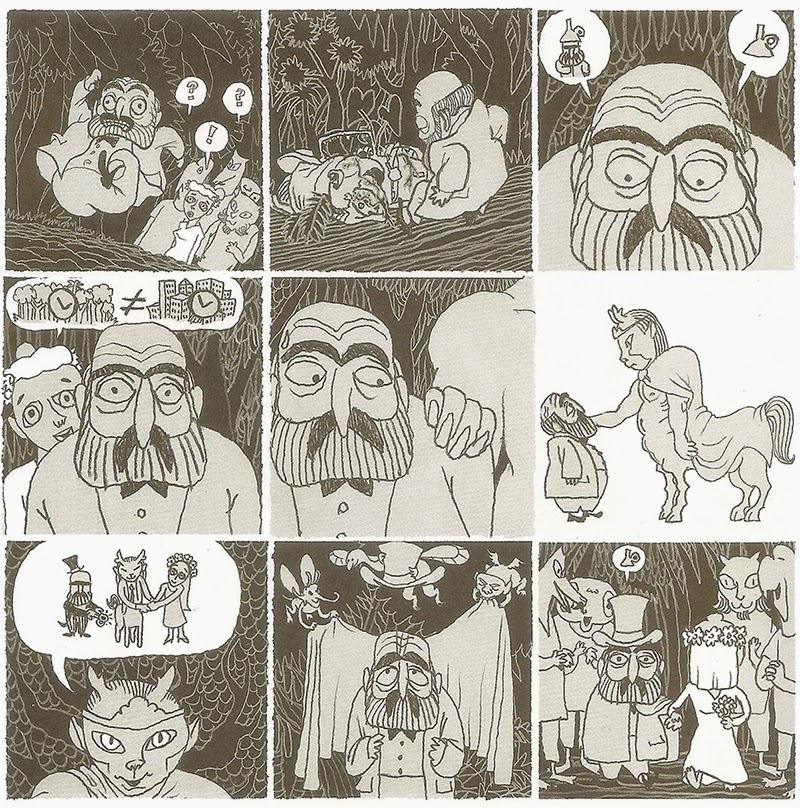

Gerlach (sempre salvando a pátria) traz, em colorido psicodélico, a história psico, histérica, cheia de palas, de um lobisomem punk. Seu traço vem revelando um estilo cada vez mais autoral e autoconsciente, e o roteiro, cada vez menos caótico e largado, ganha força representacional. O mesmo vale para DW Ribatski, cujo estilo mais indie (lacônico, confessional, autobiográfico) dá um tom mais sóbrio à coletânea como um todo. Um alívio narrativo. Também vale destacar a história “muda”, de compleição mais expressionista/leste europeu, de Tulio Caetano, com arrojadas soluções narrativas, uma arte bastante personalizada em branco e preto, e um roteiro satírico, ácido e delirante. Há também o trabalho insólito, sempre inovador e desafiador, de Eduardo Belga, que constrói aqui uma mapa de conceitos visuais em quadrinhos, com pouca aproximação lógica, mas cujo resquício de sentido é o suficiente para ativar uma ação horripilante nos umbrais da mente.

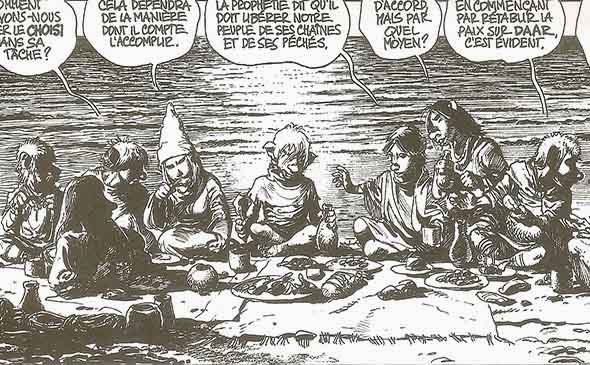

Por fim, o que considero a grande conquista desta edição é a já citada série Galaxian, de Góes e Gehre, publicada ao longo de 2012 no site do coletivo. Trata-se de uma psicodélica saga space-opera não em quadrinhos, mas sim narrada em lindas splash-pages multicoloridas e ilustradas com o mais dedicado apuro detalhista, como se fosse uma narração arcaica em vitrais e um livro infantil ao mesmo tempo. O roteiro de Gehre, com seus impérios galácticos, futuros utópicos, fontes inesgotáveis de energia, além de heróis e vilões, é esteira para a arte de Góes florescer carregada de referências pop engraçadas, do UFC a Comandos em ação. De Star Wars a X-Men 2099. Obviamente, a chegada de mais uma Samba é uma conquista para os quadrinhos tanto de Brasília quanto nacionais. O cenário brasileiro de quadrinhos autorais tem se tornado vigoroso e o talento dos artistas amadurece no compasso das condições de produção. Há que se ter paciência, mas os frutos deste processo até agora progridem visivelmente.

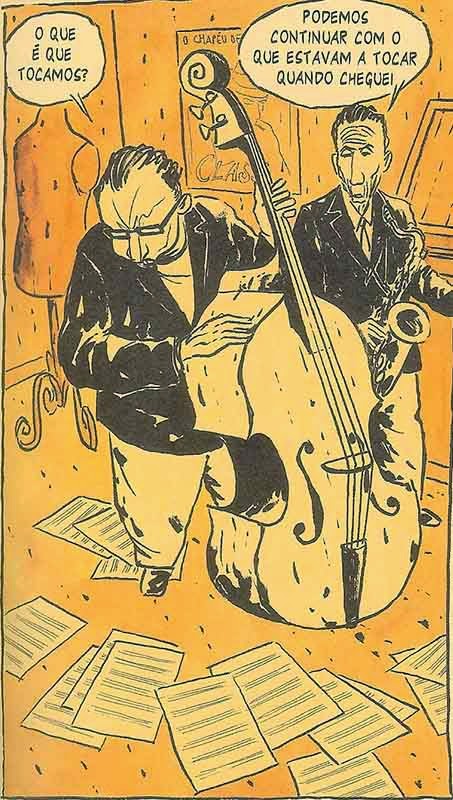

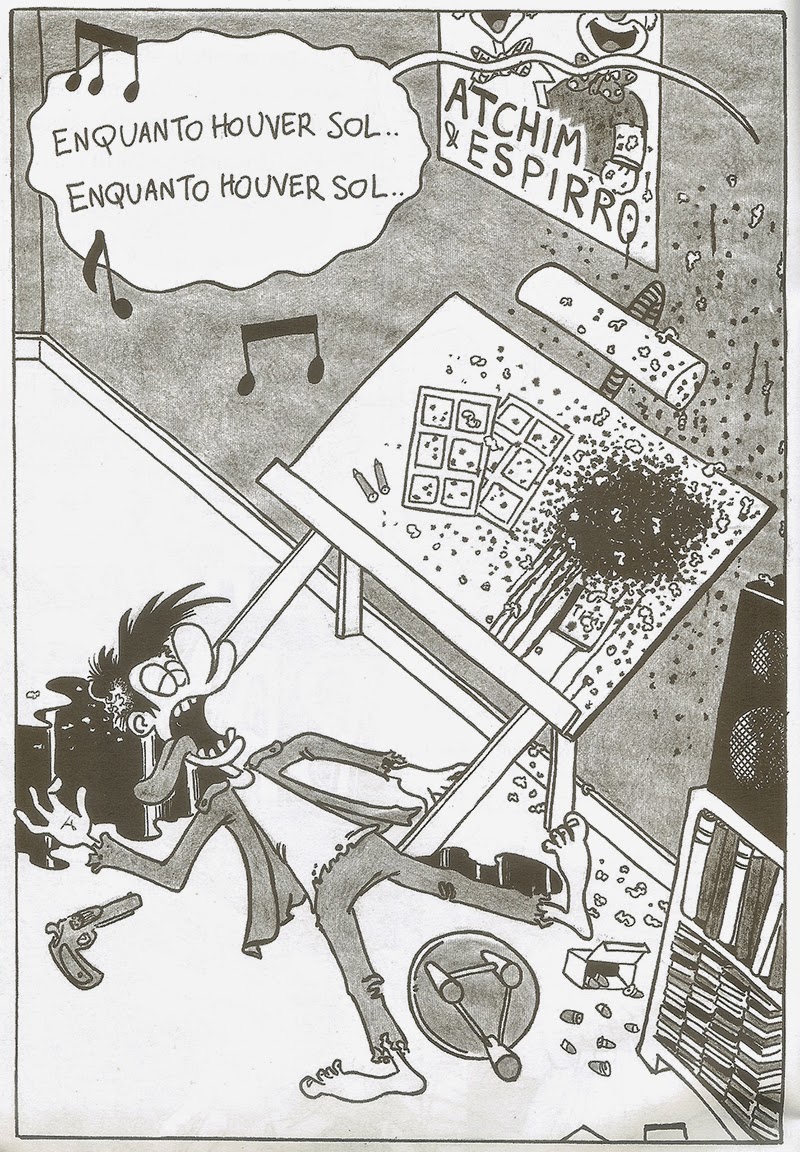

Nº 5 – Alex Vieira e Guido Imbroisi (Org., Independente, 2011, 80 p.): o que vale para a Samba, de certa forma vale também para a Prego. Publicação punk de Vila Velha (ES) que reúne não apenas quadrinhos, mas também ilustrações, textos e entrevistas, esta revista indie e selo editorial tem se destacado no cenário nacional pelo design arrojado, pela multiplicidade de publicações e também por orbitar os quadrinistas mais bem relacionados nesta cena. O resultado é uma publicação de verve mais agressiva e chutada que a Samba (que quer ser mais... arté), por mais que as duas compartilhem praticamente os mesmos autores. Nesta edição número 5, já meio velha, todas as histórias giram em torno do som e da música (fazendo parte de uma trilogia “sexo, drogas e rock and roll”). Focar a revista em um tema só é um mérito, permite que se trace uma linha de coesão entre uma história e outra, fica mais fácil de se pensar um comentário a respeito. O problema é que vários dos autores parecem não ter entendido direito o que fazer com o tema, gastando tempo e trabalho com o processamento de qualquer coisa que lhes veio à mente. É o caso do próprio Alex Vieira, de Yuri Moraes e Tom Noise. Gerlach desta vez manda mal com uma história “sensorial” de uma fossa regada a música. Não vai a lugar algum.

Cynthia Bonacossa ao menos cria uma história autoirônica, em que confessa não saber o que fazer com o tema.

Mesmo assim, há um punhado de boas colaborações, como a biografia do crítico musical Lester Bangs (de Chico Félix), num estilo que mistura Peter Bagge com Allan Sieber, quadrinho bem dosado, cheio de referências dentro e fora dos letreiros, com humor preciso, cirúrgico. “Lembrança de quinze anos”, de Fernando Saul e Xablutz, narra a relação da adolescência com a música e o universo afetivo que a circunda, com a solução (meio batida) de colocar letras de canções na caixa de letreiros enquanto a história se desenvolve. É inofensivo, mas a leitura agrada. Ao menos não é “quadrinizar” uma letra de música de Jorge Ben, como foi o caso de Nik Neves (sem comentários).

O universo afetivo da juventude também é explorado na primeira parte da série “Palhaços tristes”, de Gabriel Mesquita, que virou até (um bom) curta-metragem. Aqui, o quadrinista brasiliense desenvolve estilo bastante minimalista, um pouco inocente e pueril, ao colocar um par de patetas completamente ordinários, tristes de tão insignificantes, refletindo sobre sua própria condição numa “festinha” de classe média. A quadrinização é direta, sem firulas, e essa “pobreza” conceitual ajuda na pobreza espiritual dos personagens, ao contrário da atmosfera barroca do filme de Rafael Lobo. A melhor história da edição, porém, fica com o quadrinista português Marcos Farrajota e seu tergiversar free style, altamente ácido, sobre a cultura do punk rock nos dias de hoje. Em cinco páginas, no que parece um surto rabiscado de improviso, ele vai das “demos” podreira (Mukeka de Rato, Leptospirose, DFC, etc.) que recebe pelo correio, à saga de conseguir revendê-las em Portugal, a uma reflexão sobre o solipsismo da cultura punk nos dias de hoje, à comparação entre o som brasileiro e o português, e até a uma árvore genealógica do estilo, partindo de 1976. Finalmente, em talvez um único caso, a música tenha sido relevante na edição “musical” da Prego. O resultado em geral, porém, por irregular que seja, é positivo. Melhor queimar os fusíveis dessa galera de uma vez e deixá-los experimentar do que esperá-los apodrecer procurando fazer obras-primas.

Surfista Calhorda

– Fábio Lyra, Pablo Carranza, Porco e Presto (Org., Pula Pirata/Power Fuckers, 2013, 56 p.): Sacanear o Surfista Prateado não é uma má ideia. Quase todos os heróis de Stan Lee trazem consigo uma coisa puritana, de bons costumes e valores – é o filhinho da vovó, a família margarina, o pobre órfão cego, etc. – associados a sofrimentos terríveis, histórias de superação, contos motivacionais. Uma coisa, assim, meio dickensiana, mas, ao invés de cada história ter 700 páginas de densidade justificando essas coisas, tem 24 de puro pulp engana-trouxa. O Surfista chega realmente a ser o melhor e o pior ao mesmo tempo. Lee tinha essa intenção “nobre” de fazer um personagem metafísico, filosófico, exilado no espaço, etc. Mas o cara, lembremos sempre, parece a estátua do Oscar, usa uma prancha de surfe (?) e... não tem piroca.

Um time de depravados e escarninhos da HQ nacional resolveu fazer uma revista em formatinho virando o conceito do Surfista do avesso, provando que comics não é bem um território muito valioso para a galera que está reinventando os quadrinhos nacionais. Não tem como não apoiar. Desde o texto de abertura (de Bruno Azevêdo), que pinta o Surfista como calhorda por rejeitar sua amada Shalla Bal, até as versões de Pablo Carranza (uma coisa sem-noção em que Galactus deixa todas as mulheres do mundo com TPM, e o Surfista e Reed Richards têm de se aliviar com animais e sereias) e Fábio Lyra (em que o Surfista vira zineiro de poesia new age vagabunda), o herói é zoado de todas as maneiras possíveis: vira tema de papel de LSD, surfistinha no Havaii e refugiado do nazismo na Argentina. Galactus, por sua vez, é sempre retratado como um laricado, glutão e obtuso. A revistinha é, como se pode ver, uma mongolice, e, finda a diversão (depois de ler numa cag*da), talvez seu destino (como o de qualquer formatinho) seja o lixo, mas vale a leitura. Isso me lembra de minha ideia de botar a galera da HQ underground brasileira de hoje para fazer paródias/releituras dos abstrusos heróis clássicos brasileiros, como Capitão 7, Raio Negro e Velta. Fik dik.

Nº 1 e 2 – André Escobar (Anti-Tudo e Todos/Ninho de Vespa Quadrinhos,

2012/13, 48 p. cada): o autor deste fanzine, famigerado Escobar, deixa claro em seu “Manifesto fanzineiro quadrinista”, logo na número 1: isso aqui é “História em Quadrinhos Brasileira de Escracho”. Dentro deste nicho, o cara acerta em cheio. Falsidade ideológica é uma espécie de zine à moda antiga feito por um punk velho que não se esquiva de sacanear a própria contracultura, o ridículo da luta “contra o sistema”, e a própria condição miserável do fanzineiro como um todo. Sua história principal, contada em quadros grandes e expressivos, meio estilo Bob Cuspe, é “Vida de artista”, em que um quadrinista (ele próprio) sequestra um ator global viciado em heroína pedindo que esse “lixo da indústria cultural” seja substituído por “cultura de qualidade”, ou seja, seus próprios quadrinhos toscos. O final anárquico e ruim pra todos não poderia ser mais clarividente sobre a condição tanto do indie maltrapilho e orgulhoso de suas porcarias quanto do mainstream obtuso e imbecilizante. Escobar dispara também sua metralhadora ambígua em direção a cotas raciais, suicídio, cocaína, Ziraldo e outros tantos temas polêmicos. Escracho de primeira. De fato, Falsidade ideológica merecia esses prêmios todos (HQ Mix, Ângelo Agostini, etc.) que ele faz questão de ironizar neste zine comédia.

Bebê Gigante – Tiago Elcerdo (Projeto 1000, 0004, Cachalote, 2011, 24 p.): eis mais um bom lançamento de 2011 que havíamos deixado passar. Não custa corrigir aqui. Nesta HQ completamente “silenciosa” (sem falas, como todas do projeto 1000) de Elcerdo – quadrinista de traço um tanto tremido e de alguma forma tristonho (no caso, qualidades) – acompanhamos uma espécie de vila medieval em que um casal de caçadores encontra um bebê enorme, monstruoso e voraz debaixo de uma árvore. As consequências de se levar esta criatura para casa acabam esbarrando na fronteira entre o amor humano e a brutalidade animal. Elcerdo lida muito bem com esta aporia, criando uma excelente metáfora sobre a animalidade em nós mesmos, e sua inevitabilidade em um mundo em que nossos instintos parecem cada vez mais estarem sendo submetidos a todo tipo de regulação técnica. O despojamento visual da HQ, equilibrando bem splash pages com minudências, denota sofisticação narrativa, mesmo que a leiamos em apenas um minuto. E, mesmo com um final muito aberto e um tanto confuso, Bebê Gigante é uma das melhores edições de “1000” que li até agora, mostrando que Elcerdo tem grande desenvoltura não apenas com o humor e o surreal (“Beleléu”), mas também com o drama em quadrinhos.

Grounfff!!! Histórias estranhas. Quadrinhos malditos Nº 1 – Koostella (Independente, 2012, 36 p.): Koostella é um quadrinista paranaense que mora na Suíça, um tanto isolado do resto da patota indie nacional. Desde que li uma história dele na Golden Shower, virei fã. O cara tem perfeito timing para bons quadrinhos de humor, sem ser insípido, sem ser somente grosseiro, sem perder sua naturalidade autoral. Além disso, sabe cruzar referências sem que pareçam gratuitas, indo do horror brasileiro dos anos 60/70 até a trajetória completa da música pop, passando pela ficção-científica. Mas não se enganem: não há nada de esquizofrênico em seus quadrinhos. Neste ótimo zine Grounfff!!! há sim uma miscelânia de coisas, mas, como num episódio de Futurama, todas as referências estão submetidas a um mesmo substrato, que neste caso é o traço neurótico e os personagens degenerados de Koostella. Mudam-se os temas, permanece o tom de deboche sagaz em relação à cultura pop e à sociedade contemporânea. Assim, aparece aqui um misto de terror com autobiografia em uma história de estremecer os ossos sobre uma criança sendo assombrada por uma mão fantasma; ou as biografias de bandas absurdas, lunáticas, em tudo excessivas, mas que ao mesmo tempo são distorções febris de artistas reais; e por fim uma história futurista com cenários quase num tom meio arte-naïve, uma coisa assim “fantástica fábrica de chocolate”, que nos apresenta um mendigo que desconfia que as máquinas de teletransporte são, na verdade, copiadoras. Hilário. Koostella pode não reinventar a roda, e certamente está alinhado à frente de quadrinhos ácidos/cínicos/paródicos que meio que esgotaram um pouco o potencial criativo da produção brasileira há algum tempo, mas não se pode negar que, neste ramo, ele é um dos mais carismáticos.

Badonkadonk – Felipe Portugal (Independente, 2013, 84 p.): vamos ser justos com Felipe Portugal: qualquer um que se preste a escrever um romance gráfico (ou uma história longa fechada, tanto faz) e lançar na forma de zine merece algum crédito. O esforço de se desenvolver arcos narrativos, solidificar personagens, construir histórias é em si um ato quase político na HQ brasileira, já que nosso cânone é composto quase inteiramente de tiras, charges e excertos satíricos.

Badonkadonk procura dialogar ao mesmo tempo com a linguagem do mangá (tem alguns estilemas tezuka-escos, mas as referências primárias são coisas mais rasteiras, como Dragon Ball e One Piece) e do videogame, sendo certamente insatisfatória no que tange a ambos. Afinal, somos apresentados a um mundo pouco contextualizado em que os personagens pipocam nas fuças do leitor como se saídos da sarjeta de um jogo de Master System tipo beat’em up, fazendo-nos engolir uma trama absurda (seria boa se fosse surrealista, mas esta qualidade é claramente involuntária), infantil e tosca. O autor, de boa fé, quer que pensemos se tratar de algo à moda antiga (?), “estilo Band Kids”. O que parecia um trunfo (a coragem de produzir o texto longo), quando inspirado em tão “inevitáveis” referências, acaba desembocando em mais um tropeço da nossa produção. De um jeito ou de outro, há ainda um caminho longo a se seguir.

Xula – Luciana Foracipe (Org., Maria Nanquim, 2014, 108 p.): seria fácil confundir a Xula, caçula entre as revistas mix indie brasileiras, com mais uma publicação despudorada, fritona, carregada na putaria e na escatologia, como tantas outras que são evacuadas na nossa cabeça todo dia nesse meio. Afinal, a Xula é, efetivamente, uma revista muito... chula: é difícil ler alguma história que não fale de cu, de merda, de piroca, de violência grotesca, coisas assim. Até aí, nada de novo no front, apenas a vaga impressão de que o quadrinista brasileiro contemporâneo tem algum problema com a fase anal freudiana. Lendo a revista, porém (que tem excelente editoração e diagramação), percebemos, em sutilezas filigrânicas, que a Xula tem alguns diferenciais. Em primeiro lugar, não são os mesmos nomes de sempre. Publicada por Luciana Foracipe, a moça responsável por um louvável trabalho de formiga de coletar e divulgar as melhores tiras em quadrinhos na Internet, Xula reúne alguns dos mais intrépidos quadrinistas nesse metiê, que agora procuram desenvoltura fora do ambiente virtual. São eles o brutalmente cínico Ricardo Coimbra, o irreversivelmente paródico Bruno Maron, o chocantemente psicótico Bruno Di Chico, e o flagrantemente irracional Calote. É um time de primeira, que procura exoticamente misturar escatologia com política, e putaria com uma visão sobre o Brasil. Por mais que, como toda revista mix, a Xula se manifeste ainda sob alguma irregularidade, é franca a intenção de se fazer quadrinhos, sim, sujos, mas em que a sujeira se revele como substância imprescindível para se compreender que porra é a sociedade em que vivemos. Coimbra e Maron são francamente superiores, ainda que os outros dois guardem suas personalidades e qualidades. O primeiro representa um mundo cinzento em que a cultura pop, o mundo midiático e o universo do consumo são insumos de uma sociedade demente e autodestrutiva. Poucos no Brasil hoje produzem com ironia tão incisiva. O segundo, na mesma linha, escrotiza com o imaginário infantil de uma geração narcísica para trazer à tona uma classe média retardada, inconsequente, oca. Se o universo agressivo de Xula pode parecer indigesto demais para alguns, há que se compreender que essa mistura entre um pensamento punk e uma leitura política do mundo nunca foram excludentes. Angeli sempre esteve aí para ligar uma coisa à outra, e esses caras são claramente seus descendentes.

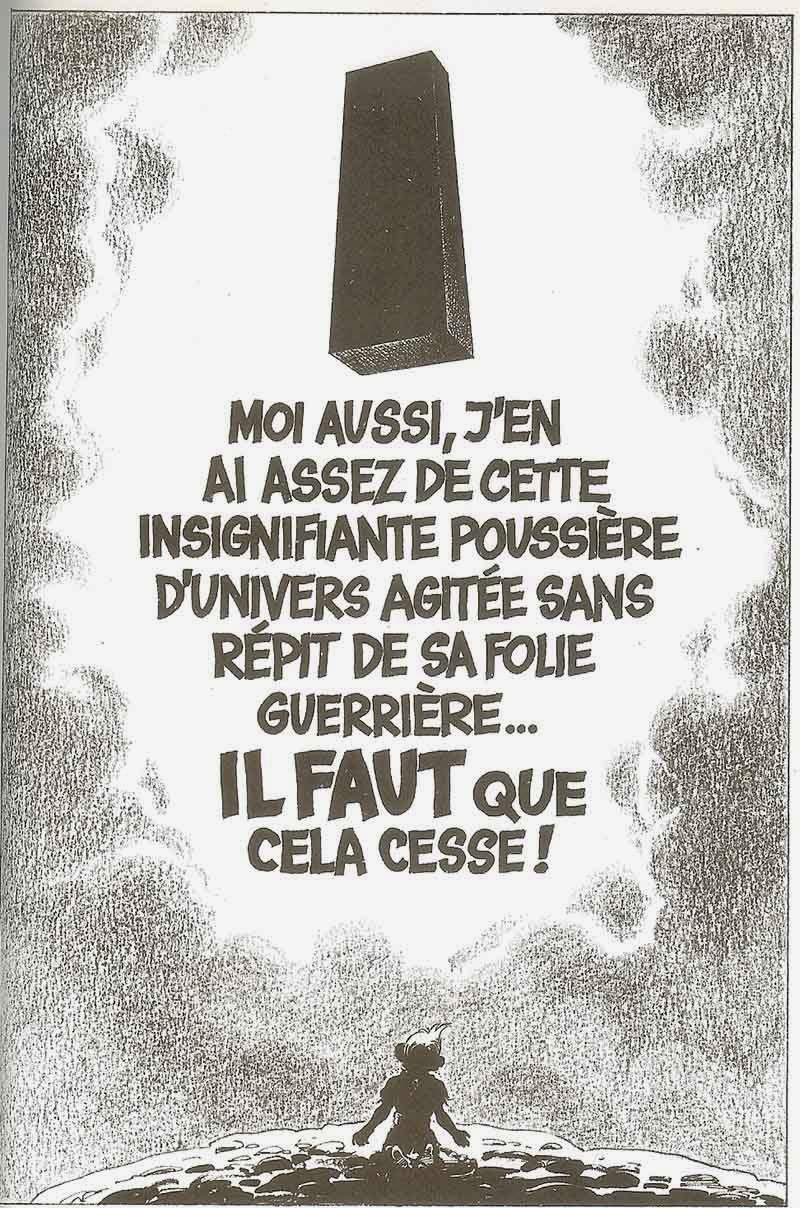

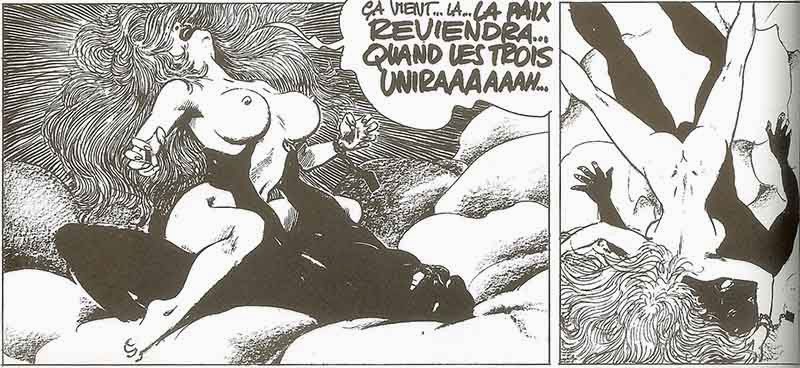

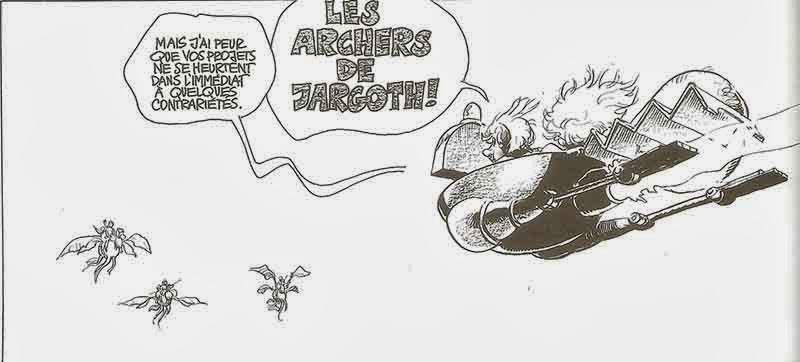

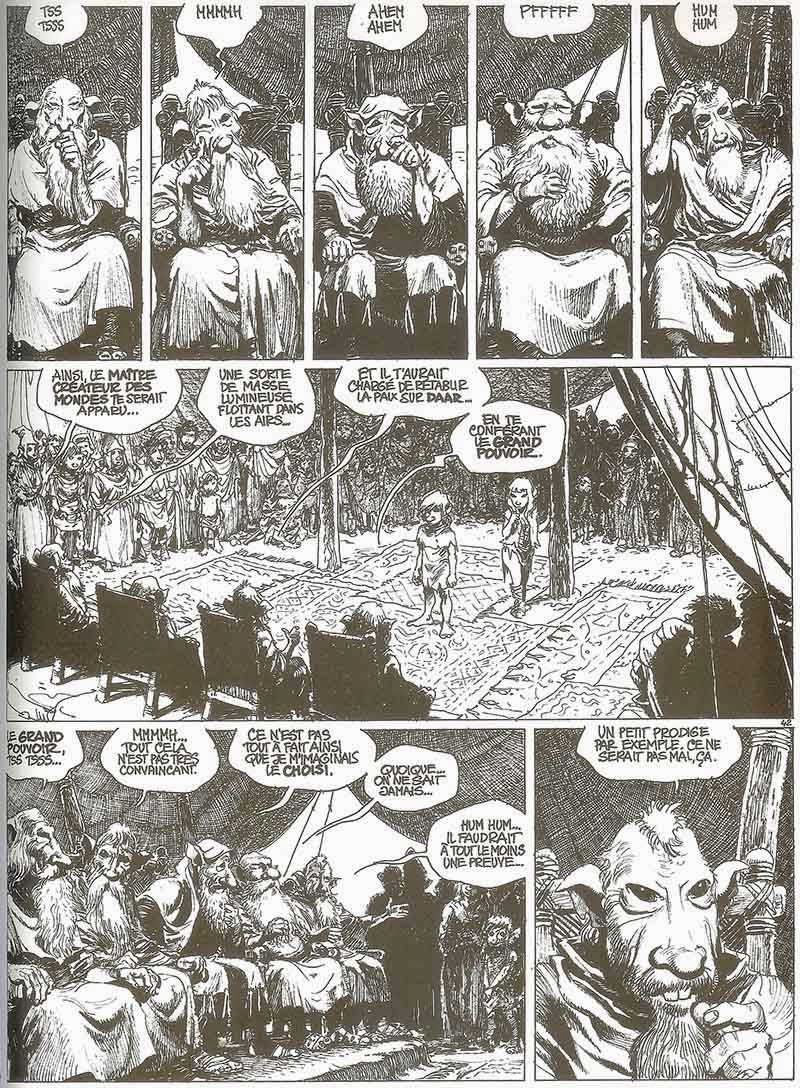

Surubotron – Davi Calil (Dead Hamster, 2013, 28 p.): uma one-shot com capa à Frank Frazetta, ilustrações estilo BD contemporânea, ótima coloração, misturando temas que vão da (já tradicional) putaria à brasileira com sci-fi B? Parece um bom negócio. E é disso que se trata esta Surubotron, um verdadeiro achado em meio à anarquia de quadrinhos ruins/amadores que compõem boa parte do nosso cenário contemporâneo. Calil conta a história amalucada de um alienígena que cai na Terra e sem querer liberta uma substância (controlada por um cientista maluco) que faz todo mundo cair na suruba. E tome ótimos desenhos de sacanagem engraçada, misturados a sátiras sociais, paródias de filmes, etc. E o melhor: sem usar qualquer palavra (fazendo inveja às edições do projeto 1000). O autor não se esquiva de suas ambições e faz uma quadrinização hiperdetalhada, de leitor experiente, melhor do que muita coisa até no mercado indie americano. E é o primeiro trabalho do cara. Aguardemos mais.

Nº 1 e 2 – Pietro Luigi (Org., Independente, 2012/14, 22 p. e 32 p.): quando parecia que não tinha mais pra onde surgir revista de putaria, escatologia e humor doente, chega aqui no escritório da Raio Laser (a.k.a. minha casa) um pacote com a primeira Banheiro Selvagem, barbarizando pra todos os lados. O autor da empreitada fritona, carregada de bundas gigantescas, pin-ups com dinossauros e algum gore (a capa denuncia: “piadas infames, mulher pelada e violência gratuita” ou: “contém 20 mg de coliformes fecais”) é o infame Pietro Luigi, doidão de Londrina afeito a grafismos e uma estética que poderíamos até chamar rockabilly, não fosse tão torta. Há um salto grande entre a número 1 (um apanhado de desenhos histéricos, colagens pornográficas e tiras nem tão engraçadas assim) e a número 2, que se aproxima mais do padrão mix atual, com colaborações interessantes (como Chico Félix), algumas ilustrações shokantes e até uma entrevista com um bom desenhista holandês. Tudo sem perder a premissa zinesca, visceral (literalmente: vísceras aparecem logo na capa), representada especialmente pelos desenhos grosseiros, mas carismáticos, de Luigi. Vale destacar as capas, bem lisérgicas, e o texto do também infame Rogério Skylab (verdadeira peça de literatura marginal) na segunda edição. Não chega a ser state of art (óbvio), não é para ser levado a sério (evidente), mas vale como uma boa injeção de sem-noçãozice na veia.

That's all, folks!