The Hero: o Héracles mitológico vai para o divã

/

por Marcos Maciel de Almeida

Era para ser só mais uma leitura rapidinha. Quando os dois volumes de The Hero caíram na minha mão, dei uma passada de olhos e pensei “ah, acabo isso aqui de um dia pro outro”. Ledo engano. Havia algo mais por trás da leveza dos desenhos e da fluidez das páginas. Aos poucos fui mergulhando numa história cuidadosamente concebida e ilustrada, que me capturou de um modo que há tempos não acontecia. Parei tudo e deixei para recomeçar outro dia, desta vez levando a sério a empreitada. E como valeu a pena.

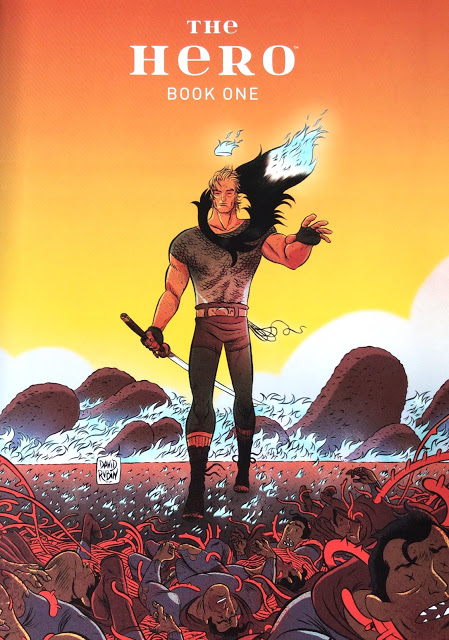

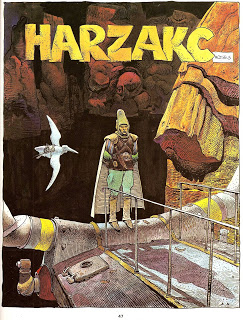

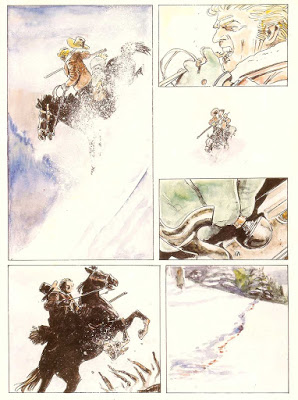

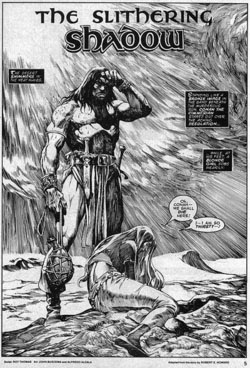

O herói do título é o Héracles (Hércules) da mitologia grega. Famoso pela extraordinária força física e por suas fabulosas aventuras, o semideus ganha uma nova versão, concebida pelo espanhol David Rubín. O personagem é retomado com suas características clássicas, mas repaginado para os tempos modernos. Pode-se dizer que é uma versão descolada, sem os atributos negativos que este adjetivo possa trazer.

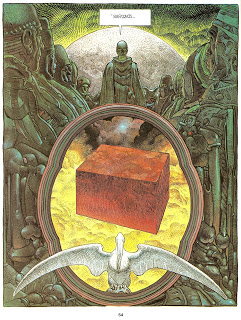

Mas esta descrição é demasiado terrena. Héracles não está nem aí para ela. Ele paira acima de nosso vocabulário humano. Depois que nossa geração for embora, ele continuará no imaginário coletivo. Nós pereceremos. Ele permanecerá. Esta sensação de grandiosidade que o autor conseguiu introduzir na obra talvez seja um dos grandes méritos da HQ.

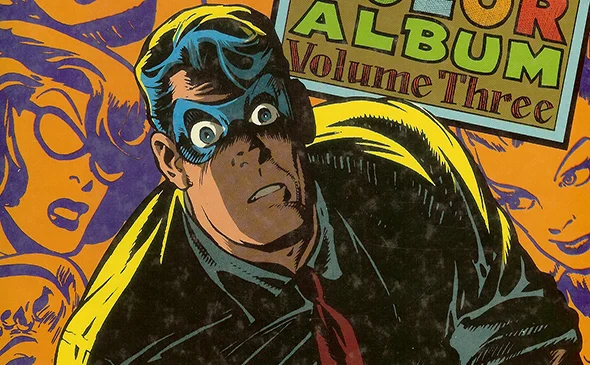

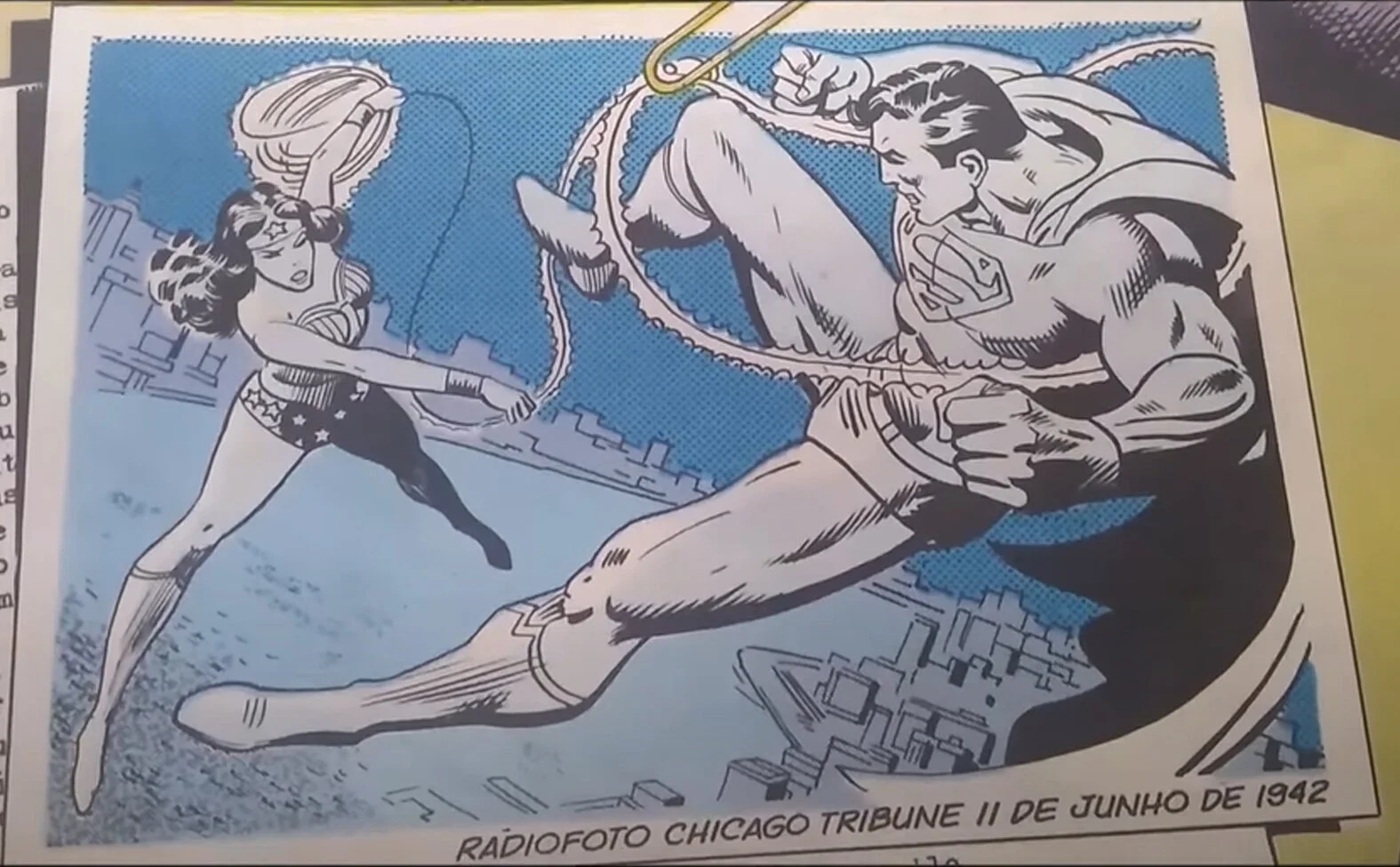

A dicotomia Herói x Héracles permeia toda a trama. Estamos diante do herói que abnegadamente tenta ajudar os fracos e oprimidos ou do filho de Zeus que apenas “bate o ponto” na função de herói para ajudar a propagar sua lenda? Quem veio antes, o herói ou o semideus? Este dilema Tostines não será facilmente resolvido. Não é à toa que temos diversas aparições dos super-heróis do universo DC volta e meia no gibi. Os últimos, calouros em nossa mitologia ocidental, aparecem para atormentar o protagonista, sempre que possível. São a lembrança constante de que, por mais forte que ele seja, não conseguirá escapar do destino que lhe foi traçado. E quiçá este seja o maior ponto fraco de todos os super-heróis. Embora eternos, sempre precisarão da presença dos humanos que os manterão vivos em sua imaginação. A gratidão e a admiração do público serão sempre o alimento indispensável para garantir sua imortalidade. Eis aqui novo dilema, que não conseguirá definir, de modo claro, quem inspira quem. E aqui não se trata de retroalimentação. É puro mutualismo.

Durante a leitura me perguntei se faria sentido imaginar os atuais super-heróis como os titãs da era moderna. Digo isso porque quem mais poderia substituir as “criaturas divinas, dotadas de força incrível, que comandaram a Era Dourada (Golden Age)?” Sim, sei que forcei a barra, mas não deixa de ser simbólico que as Eras do Homem segundo a mitologia grega sejam batizadas de Eras de Ouro, Prata, Bronze e Heroica (!). Parece familiar, não?

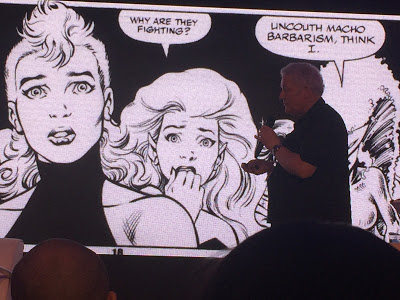

Rubín sugere várias facetas para nos ajudar a compreender do que Héracles é feito. Hétero? Gay? Bi? Mutante? Herói? Ou apenas um playboy fanfarrão? No fim das contas, o que o autor quer dizer é que estes termos não têm a menor importância. Héracles está acima de rótulos humanos. O personagem é tão transcendente que não pode ser medido pela régua dos mortais, afinal ele é Héracles, filho de Zeus.

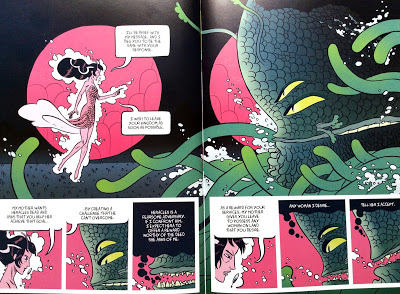

Os elementos que construíram o gibi clássico do super-herói estão todos ali. O autor ticou todos os itens do checklist. O arqui-inimigo que sempre fracassará, a tragédia familiar que motivará o herói, a tensão homoerótica com o sidekick. Ah, e ele tem os seus buddies heroísticos, também, como não poderia deixar de ser. Aliás, a sequência com Teseu, que tem a presença do nêmesis Minotauro,é um dos grandes momentos do gibi.

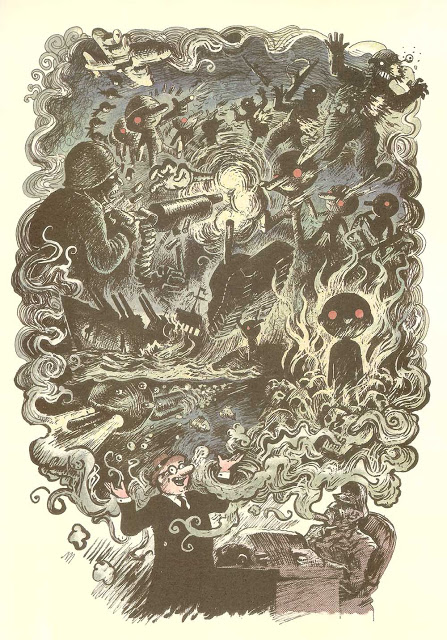

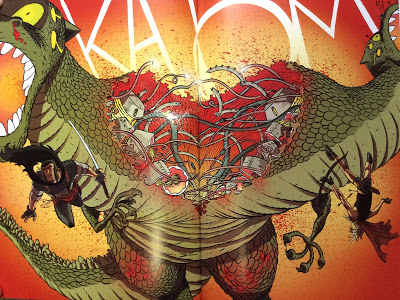

Iconoclasta, Rubín não tem pudores em dissecar seu protagonista. O autor corta fundo na carne do herói com um bisturi bem afiado e se livra dos órgãos que encontra, sem conseguir colocar tudo de volta, como um mecânico que, ao remontar o motor do veículo, percebe que há várias peças sobrando. E o que restou não pode simplesmente ser varrido para debaixo do tapete. Mas o prazer sádico do autor não termina aí. Ele não vai parar de revirar os restos (i)mortais da lenda enquanto eles não forem inteiramente deglutidos pelo leitor.

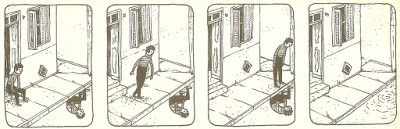

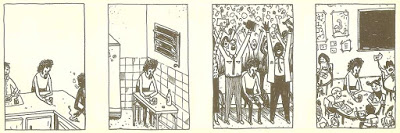

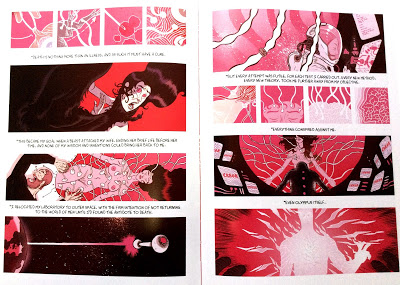

E qual o melhor momento para desvendar quem é nosso herói? Quando ele não está sendo herói, é claro. Nos momentos em que ele larga o batente e tenta tirar uma folga como todo filho de Zeus. Só que estes instantes – nos quais as divindades mostram seu lado humano - não há espaço para a mera sugestão. Os bastidores mais íntimos do protagonista são revelados de forma nua e – frequentemente – brutal.

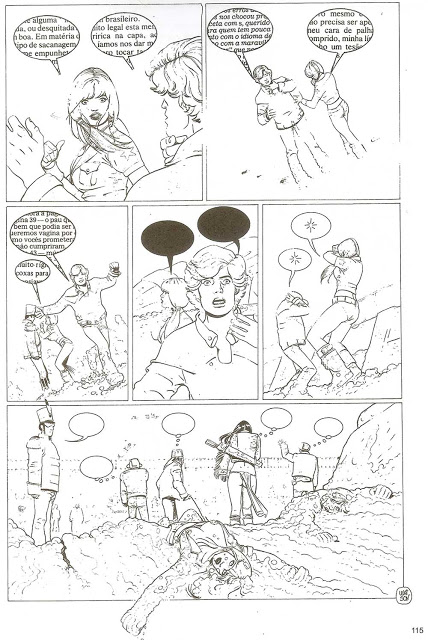

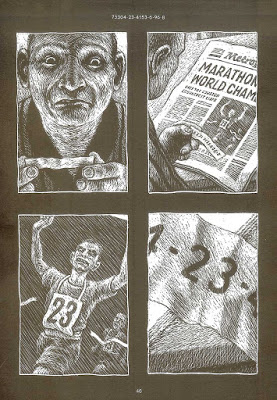

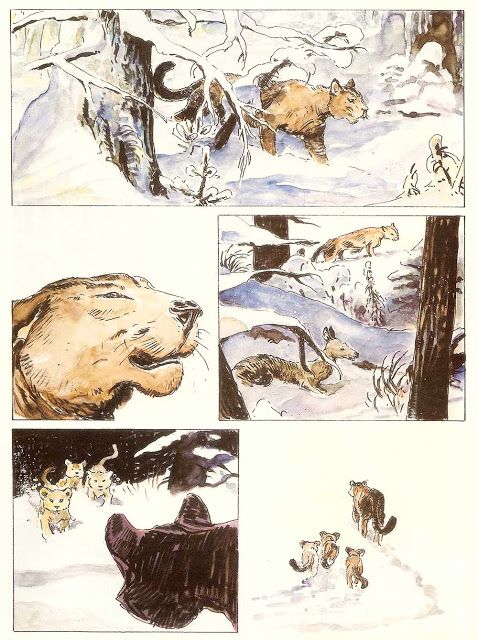

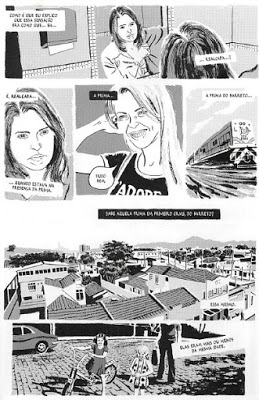

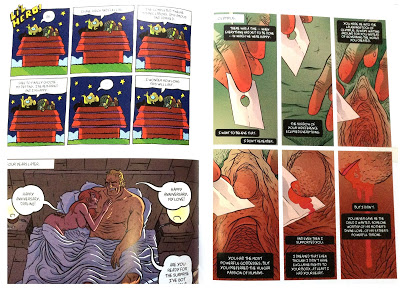

O clima de tensão da narrativa combinou muito bem com a arte aparentemente leve de Rubín. Mas não se engane aqui, meu amigo. A qualidade dos desenhos e das cores é nada menos que espetacular. Uma olhada rápida remete ao Samurai Jack de Genndy Tartakovsky - e outros desenhos do Cartoon Network -, passando pelo recém falecido – e genial – Darwyn Cooke, desembocando no rei Jack Kirby. E Rubín conseguiu misturar todos estas influências para se tornar um artista único. O resultado é de tirar o fôlego. Tem de tudo ali. Sequências psicodélicas, utilização de retícula, monstros infernais, plasticidade, diagramação inovadora, cenas de ação matadoras, etc. Rubín não economizou na criatividade. Esmerou-se na tarefa. E se saiu muito bem.

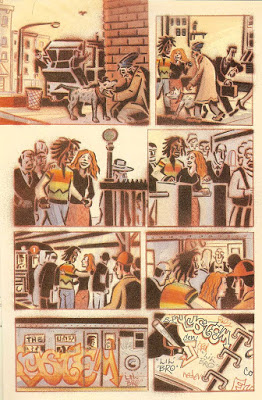

Uma boa sacada do autor foi introduzir elementos de nossa modernidade na história. Sim, Héracles vai cumprir seus compromissos de herói, mas não deixará de dar umas voltinhas de moto ou curtir seu Ipod.

Embora linear, contando a trajetória do herói da infância até a velhice, passando por capítulos que narram cada um dos doze trabalhos, a história permite perder-se em deliciosos devaneios. Estas quebras na narrativa, permeadas por sonhos e delírios, são mais um presente oferecido pelo autor. Nestas passagens ele abre as portas de outras realidades, nos convidando a ler o gibi dentro do gibi. E aqui faço um alerta: a viagem pode ser sem volta.

O mito de Héracles continuará inspirando muitas histórias nas diversas mídias do entretenimento. E Rubín, certamente, deu sua parcela de contribuição para a longevidade do mito em sua nova reencarnação, tornando-o ainda maior.

Lançados originalmente na Espanha nos anos de 2011 e 2012, pela Astiberri Ediciones, os dois volumes da série foram publicados nos Estados Unidos pela DarkHorse em 2015.