Horror à brasileira

/

por Ciro I. Marcondes

Revistas de terror brasileiro sempre me provocaram, desde a infância, um temor incômodo, inefável, de alguma maneira lovecraftiano: são páginas que perturbam a consciência antes mesmo de serem abertas. Como a menção do Necronomicon em Evil Dead, basta uma vislumbrada na capa para que um sujeito seja atormentado por noites e noites sem dormir. Como em Lovecraft, no meu imaginário, o terror destas revistas advinha daquilo que ocultavam, e não do que revelavam. Se, por acaso, de alguma forma eu quisesse abrir aquelas caixas de Pandora, um vislumbre de rabo de olho naquelas formas demoníacas, naqueles seres canibais, bestiais, e, talvez principalmente, naquela exótica e esotérica associação entre monstros, psicopatas, assassinatos e sacrifícios com mulheres belas e nuas, atos sexuais selvagens e toda forma de erotismo, tudo aquilo era capaz de criar uma paradoxal relação de temor absoluto com fascínio, atração, talvez obscura lascívia.

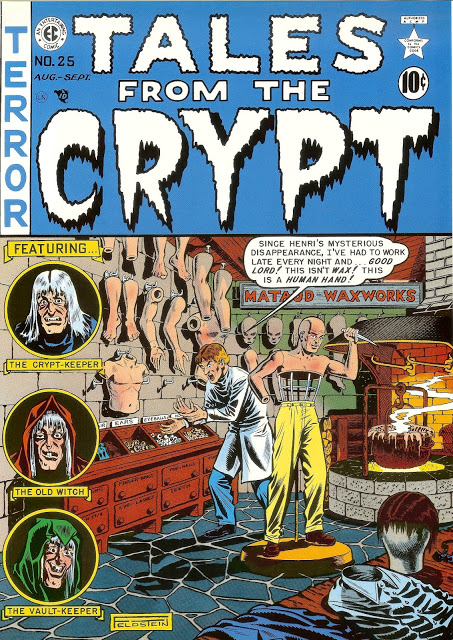

O terror no quadrinho brasileiro data especialmente (mas não só) dos anos 50, e teve longo reinado. Foram dezenas (talvez centenas) as publicações nacionais dedicadas ao gênero, que teve seu auge nos anos 60 e 70. Vale registrar as revistas Sobrenatural, Pesadelo, Calafrio, Mestres do terror, além da própria Spektro, que é tema deste texto. No início, houve a importação de material vagabundo americano (o exímio material da EC só veio a aparecer por aqui nos anos 90), que também estava em voga até a caça às bruxas de meados dos anos 50, em títulos como Terror Negro, Gato Preto e Sobrenatural. Depois, com a censura do material americano promovida pela campanha de Wertham, o material estrangeiro deu uma refugada, o que permitiu que se abrissem as portas ao material nacional e seus clássicos autores, muitos deles estrangeiros radicados no Brasil, como Rodolfo Zalla, Jayme Cortez, Eugênio Colonnese e Nico Rosso. Históricos ilustradores brasileiros despontaram: Flávio Colin, Júlio Shimamoto, Ofeliano. A história é muito longa e cheia de desdobramentos para ser contada aqui. O que importa é que em 1977 estreia, pela editora Vecchi, Spektro – a revista do terror, e, em 2013, uma Spektro veio parar em minhas mãos. Nas palavras do mestre Moacy Cirne: “A revista Spektro, enquanto foi publicada, constituiu-se, a partir do número 2, em nossa principal publicação de terror, desde os tempos heroicos da Editora Outubro”.

A capa: desenho de Ofeliano

A edição número 15 de Spektro (de 1980) me trouxe a oportunidade de abrir a velha caixa de Pandora e me defrontar com aquela curiosidade auspiciosa despertada em mim por estes quadrinhos na infância. Os temas continuam aterradores. As visões, passados anos, ainda perturbadoras. São todo tipo de demônios, pactos sangrentos, mortes perturbadoras, rituais de sexo e sangue, e até curiosidades como um conto obscuro de Balzac e uma história sci-fi ilustrada por ninguém menos que John Byrne! Nem tudo de primeira. Muito material é claudicante, sem ritmo narrativo, com finais abruptos e forçados, arte primária, coisas muito gore e desnecessárias. Mesmo assim, vale lembrar uma história de demônios esotéricos, tirada de cordel, ilustrada por um jovem e promissor Watson Portela; um clássico de “cangaceiros do inferno”, por Gustavo Augusto e Antonino Homobono; e um monstruoso conto de seres reptilianos, por Fernando Silva.

Spektro e os espelhos

Porém, o que me motivou a escrever este texto foi certamente a história que abre a edição, chamada “A casa dos espelhos”, não apenas por reunir quase uma espécie de dream team do quadrinho brasileiro de terror, mas por referenciar um tema de fortes conotações metafísicas, de macabro horror psicológico, ligando, sob uma mesma teia, coisas como visões infernais especulares, suicídios, orgias e guerras. Aqui, mais distante do compêndio trash/gore/erótico que caracteriza as outras histórias, encontramos um verdadeiro aprofundamento na fisiologia e psicologia primárias do terror.

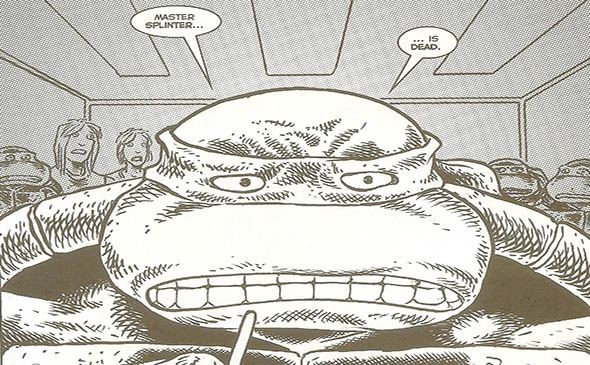

Um jovem e macabro Watson Portela

Supostamente baseada nos relatos jornalísticos (verdadeiros... e sabotados) do misterioso Jonas Beltron, que “era escalado pelo editor do extinto jornal ‘A noite em notícias’ para cobrir os mais fantásticos casos sobrenaturais” (segundo o clássico editor da Spektro, Otacílio d’Assunção, o velho Ota), “A casa dos espelhos” é um mosaico de histórias insólitas envolvendo interessante moldura: o próprio Jonas Beltron aparece como personagem para visitar uma sombria mansão com salões e quartos obsessivamente recobertos por espelhos, carregada de um passado com inquilinos sombrios, com o objetivo de entrevistar o único morador sobrevivente – o caquético mordomo Juvêncio.

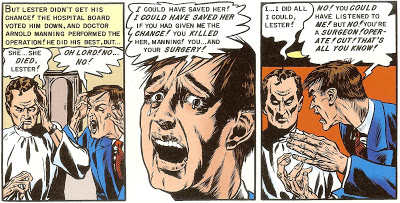

O texto da HQ é de Basílio de Almeida, e ela é ilustrada por Shimamoto (na sequências da moldura), Watson Portela, Flávio Colin e H. Yoshinobu (aparentemente, um pseudônimo do próprio Shima). Em todas as terríveis histórias relatadas pelo mordomo, a presença dos espelhos surte um efeito diferente, revelando um aspecto novo como possibilidade de representação do terror. Na primeira, desenhada por Watson, por exemplo, emerge o aspecto sobrenatural, quando nos é apresentado o casal que construiu a casa: um magnata do comércio e “uma mulher vaidosa e narcisista que teve a ideia dos espelhos”. A história se torna lúgubre e ao mesmo tempo exoticamente atraente quando a vaidosa esposa, abandonada sexualmente pelo impotente marido, passa a buscar saciação com uma criatura demoníaca, de aspecto felino, que atravessa os espelhos para sugar seu sangue e fazer sexo com ela.

O espelho: fragmentador da subjetividade

A menção, no texto da HQ, a uma mulher “narcisista”, por pulp que seja, não aparece à toa. O contato com o espelho, construtor de um mundo simbólico e outro imaginário, segundo a psicanálise de Jacques Lacan, é o que fabrica, na primeira infância, nossa identidade narcísica, aquilo que nos constitui enquanto fantasia de sujeito. A mesma imagem especular, prismada em fantasmas e doppelgangers (duplos de nós mesmos no mundo) será responsável mais tarde não por nos unificar, mas por fragmentar nossa consciência, trazendo à tona o medo da morte, do esfacelamento da identidade e da subjetividade. A figura de um duplo, tão bem representada em qualquer espelho, será não mais um signo de configuração de nossa presença no mundo, mas um aviso terrível de nossa desintegração. Um mesmo dispositivo é acionado para nossa pulsão de vida (Eros) e de morte (Thanatos), e daí certamente vem a associação tão comum entre o terror e o erotismo: ela revela a relação íntima entre nosso instinto de criar e destruir, de amar e matar, como lados de uma mesma moeda.

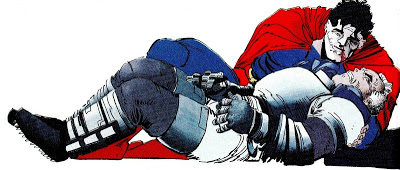

O virtuosismo de Shimamoto

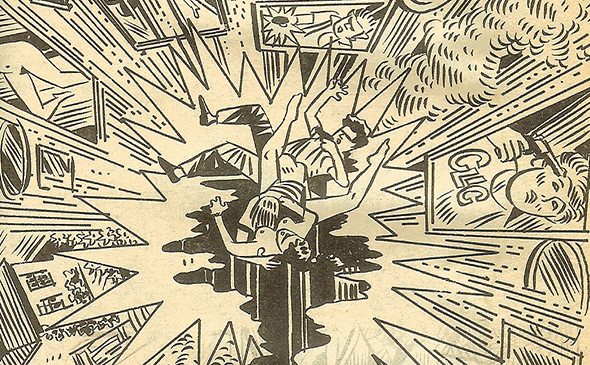

Os outros “causos” de “Casa dos espelhos” corroboram estas ideias. E com bônus: se a arte de Watson Portela é ainda muito primária e com pouca mobilidade na primeira história, na segunda, desenhada pelo tal “Yoshinobu” (nome do meio de Shimamoto), temos acesso a uma arte de terrível (no bom sentido) expressionismo, com ângulos virtuosos e um riscado diagonal, aproveitando o ciaroscuro, que tornaram célebres os desenhos do nosso ilustrador de origem japonesa. Também a história ganha em densidade dramática, quando acompanhamos um outro morador da casa, refugiado da segunda guerra e ex-colaborador nazista, que precisa injetar drogas na veia para poder dar vazão a bad trips escapistas, torturantes e avassaladoras. Já sem a afetação do espelho como passagem para um duplo maligno e diabólico, aqui a tensão se dá entre a solidão claustrofóbica do junkie e a reverberação de suas alucinações no espelho. Shima usa hiper-closes, zoom, vortex e diversos recursos gráficos diferentes para detalhar com exuberância o enclausuramento macabro do colaborador, que acaba se suicidando no final.

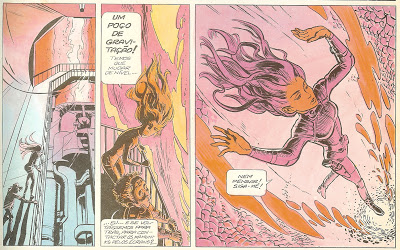

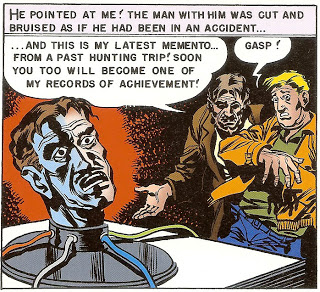

Os playboys dos episódio de Colin

A cereja do bolo, no entanto, fica por conta de “Juventude transviada”, o capítulo de “A casa dos espelhos” ilustrado pelo magnífico Flávio Colin. Para quem ainda não conhece, Colin é um dos mais frutíferos e inovadores ilustradores brasileiros de todos os tempos, tendo atuado até os anos 2000. Seu estilo, icônico, pendendo ao cartunesco, é inconfundível, tendo sido pioneiro em uma época em que o realismo figurativista estava muito mais em voga nos quadrinhos. Não à toa, pode-se dizer que ele se adianta a desenhistas como Mike Mignola ou Mike Allred no sentido de verter os quadrinhos para um patamar mais minimalista. Seu capítulo em “Casa dos espelhos” é também um dos mais brutais: a casa, desta vez, é alugada por um grupo de playboys que passam noites fazendo orgias de sexo e drogas dentro do salão principal da casa, até que um deles começa a surtar e comete um assassinato à queima-roupa. Este acontecimento leva a uma série de outras atrocidades, incluindo roletas russas e torturas, até que todos na casa estejam devidamente mortos no momento em que são encontrados pelo porteiro Juvêncio. O tratamento do roteiro, por mais que peque um pouco no quesito do moralismo, é absolutamente frio e observacional, transformando a experiência, para o leitor, em algo ao mesmo tempo voyeurístico e perverso.

Colin: estilo minimalista

A assombrosa maturidade destas histórias me leva a pensar na imensa quantidade de outras boas publicações em quadrinhos que estão perdidas por aí, décadas depois de sua edição original, sem oportunidade de serem lidas pelo cada vez mais assíduo público leitor de quadrinhos no Brasil. Fica claro que precisamos urgentemente de republicação deste material, em impressões e papel de qualidade devida. Em uma só história encontramos elementos do horror metafísico, do horror do sexo, do horror da guerra, do horror do vício, do horror bestial da juventude e do horror do autorreconhecimento. Não faltava originalidade de ideias, nem um approach artístico e nem uma estética propriamente dita a estes quadrinhos. De alguma forma, a ideia do espelho fica aqui para lembrarmos que precisamos reconstruir a imagem e a história das nossas publicações e traçar enfim uma genealogia da trajetória das nossas HQs, com tudo em catálogo e em boa qualidade, como nunca deveria ter deixado de ser.

Roleta russa