Cavaleiro da Lua: o herói lunático ainda luta por um lugar ao sol

/

Por Marcos Maciel de Almeida

Werewolf by night # 32 (1975): Primeira aparição do Cavaleiro da Lua

Quem lê quadrinhos há algum tempo certamente já ouviu a clássica pergunta: “Qual é seu personagem favorito?” Costumo responder que o personagem não é o mais importante, mas sim o talento do escritor que vai contar as histórias do dito cujo. Por isso, acredito que leitores inveterados como eu tenham mais fidelidade a autores que a personagens. Digo isso porque mesmo personagens aparentemente sem sal podem se tornar interessantes, quando colocados sob a lupa de um escritor sagaz. Estão aí o Starman de James Robinson e o Homem-Animal do Grant Morrison que não me deixam mentir. A recíproca também é verdadeira. Personagens consagrados não são sinônimo automático de boas histórias. Ainda assim, existem personagens que nos cativam de forma instantânea e incondicional, seja por seu apelo visual, seja pelo tipo de narrativa que costumam inspirar. Por ambos motivos, o Cavaleiro da Lua sempre foi um de meus heróis prediletos. O uniforme maneiro, que lhe conferia uma charmosa aura de mistério, e a temática, envolvendo o submundo bizarro da Marvel, viraram paixão à primeira leitura. Pena que o personagem nunca teve muita longevidade nos títulos que envergaram seu nome, desde sua criação em 1975.

Cavaleiro da Lua, o herói quatro em um. O Cavaleiro da Lua deve ser um dos personagens do segundo escalão das HQs com recorde na quantidade de edições número 1 lançadas nos Estados Unidos. Só de séries mensais já teve sete, a maioria cancelada prematuramente. O personagem, infelizmente, não costuma ser sucesso de vendas. Sua série mais recente, que teve como argumentista o queridinho do mercado norteamericano, Jeff Lemire, também foi... consegue adivinhar? Cancelada. Melhor sina mereceria o herói encapuzado, apontado por alguns como o Batman da Marvel. Comparação justa? Vejamos. O Cavaleiro também é um combatente do crime desprovido de poderes. Assim como o Morcegão, conta com um arsenal de apetrechos tecnológicos. Seu auxiliar e funcionário, o Francês, é uma espécie de Alfred que mete mais a mão na massa. Mas as semelhanças param por aí. Por incrível que pareça, o Batman – muitas vezes retratado como um maníaco obsessivo não muito diferente de seus inimigos – pode ser considerado um poço de sanidade perto do Cavaleiro da Lua. Enquanto o Cavaleiro (das Trevas) tem uma vida dupla o outro Cavaleiro (da Lua) compartilha sua vida com mais três identidades: o playboy milionário Steven Grant, o taxista Jake Lockley e o mercenário Marc Spector. E os problemas psicológicos de nosso herói não se resumem a isso. Fazendo uma análise de sua trajetória, pode-se ver que a grande luta do Cavaleiro da Lua caracteriza-se pelo esforço de manutenção de um mínimo de sanidade. E isso não é de hoje.

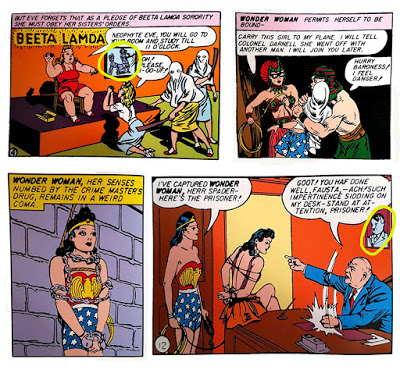

Desde a fase clássica de Doug Moench, criador do personagem, e Bill Sienkiewicz, já era patente que ele tinha alguns parafusos a menos, fato evidenciado não apenas pela sua divisão em quatro personalidades. Numa minissérie – lindamente desenhada por Tommy Lee Edwards e inédita no Brasil – de 1998, Moench começa a carregar ainda mais nas tintas da esquizofrenia do mascarado. Numa história de alucinação que deixaria Philip K. Dick orgulhoso, o Cavaleiro da Lua é lançado numa realidade de sonho, ilusão e delírio. Outros autores que também exploraram temática semelhante foram Brian Michael Bendis e Alex Maleev, responsáveis pelas doze edições publicadas nos EUA a partir de 2011. Nessa série, o Cavaleiro da Lua sofre nova crise de identidade e passa a acreditar que... Deixa para lá. Não quero dar spoilers.

Cavaleiro da Lua de Bendis e Maleev

Ironicamente, a fase em que o Cavaleiro volta a apresentar algum sinal de propósito e lucidez ocorre nas seis edições assinadas pelo doidão Warren Ellis que cria, em 2014, novos conceitos, bastante interessantes, para o personagem. Agora ele tem um novo uniforme e um comissário Gordon para chamar de seu. Além disso, passa a se denominar “o viajante noturno”, que seria uma espécie de protetor das almas perdidas na madrugada, vítimas das ameaças de nosso e de outros planos de existência. A fase de Ellis é pura porralouquice. Mostra o Cavaleiro dando porrada em punks fantasmas, descendo até os recônditos do esgoto de Nova York, e invadindo os sonhos alheios. Aliás, a história do pugilato com punks ectoplásmicos é o suprassumo do que o Cavaleiro da Lua deveria ser: um personagem dividido entre várias personalidades, mas que só encontra a paz quando está às voltas com os becos mais sombrios e sobrenaturais do Universo Marvel.

Ele seria, portanto, o verdadeiro detetive do impossível, com o perdão da usurpação do epíteto de Martin Mystère. Não que o Cavaleiro deva se restringir a isso. Muito pelo contrário. Ellis sabe disso e utiliza seus vastos recursos narrativos para encerrar sua fase com chave de ouro. Numa história que remete aos grandes momentos de Spirit, intitulada “Espectro”, o Cavaleiro da Lua torna-se mero coadjuvante num conto que revela o efêmero surgimento do novo Espectro Negro, personagem cuja brutalidade só é superada pela própria estupidez. Ah, já ia esquecendo: a fase de Ellis é toda desenhada por Declan Shalvey, que manda bem pra cacete.

Cavaleiro da Lua: no mundo dos sonhos ou dos pesadelos?”

Bem, tudo que é bom dura pouco e Ellis vazou rapidinho, dando lugar a Brian Wood. E aqui gostaria de abrir um parêntese. É complicado para um personagem evoluir com a frequente mudança de equipes criativas. E para o paciente em questão, o estrago pode ser ainda maior, afinal de contas o Cavaleiro da Lua já não bate muito bem e precisa de um pouco de estabilidade, coitado. Pena que os editores recentes do vigilante nunca sacaram isso e insistiram no troca-troca. A fase de Wood – bastante irregular - durou seis números e, na sequência, o título foi assumido por Cullen Bunn. Também não darei muita moral para a fase deste escritor, que não foi exatamente um primor. Com a honrosa exceção de seu trabalho no conto “Anjos”, ele não conseguiu avançar muito com o personagem. Embora esta história não vá muito além de narrar uma cena de pancadaria urbana entre o Cavaleiro da Lua e bandidos voadores, é importante para mostrar a riqueza de situações em que o herói pode ser aproveitado.

Pancadaria aérea é o que há

A lua do Cavaleiro, que nessa época estava minguante, volta a brilhar mais forte quando uma dupla de responsa assume a revista: o já citado Jeff Lemire e o talentoso desenhista Greg Smallwood. O resultado foi excelente e comprovou minha teoria lá do começo. Está aqui mais uma demonstração de que são os escritores que fazem o personagem e não o contrário. Os bons autores são capazes, dentre outros feitos, de nos fazer enxergar coisas que estavam bem debaixo dos nossos olhos. Exemplo: o que temos de fazer com pessoas loucas e potencialmente perigosas? Internar num hospício. E esse foi o destino de nosso herói, que lá pôde encontrar seu elenco de apoio original: Marlene, Francês e Crawley, há muito ausentes do gibi. E sim, a luta do vigilante pela sanidade continua árdua, especialmente agora que tentam convencê-lo de que o Cavaleiro da Lua nunca existiu. Outro fator que dificulta sua recuperação é o fato de que ele passa a enxergar uma realidade em que Nova York, agora habitada por divindades e criaturas lendárias, se fundiu com o Egito Antigo. Somente foram lançados os primeiros cinco números da fase de Lemire no Brasil, mas o autor já disse a que veio. Espero que dessa vez a coisa engate e...putz, tinha esquecido: a revista foi... (agora você vai acertar) cancelada, depois de 14 edições.

Quem quiser dar uma conferida no material acima pode procurar as revistas abaixo, lançadas no Brasil pela Panini:

Cavaleiro da Lua – Recomeço – Vols 1 e 2, 2015. (Fase do Brian Michael Bendis)

Cavaleiro da Lua – Vols 1-4, 2015-2017. (Fase do Ellis, Brian Wood, Cullen Bunn e Lemire. Um gibi para cada escritor).

O Cavaleiro da Lua não parece ter sorte nos quadrinhos e muito menos em seu histórico de publicações. É uma pena, pois o personagem tem muito potencial, como ficou evidenciado quando teve escritores decentes, como Ellis e Lemire.

Ah, infelizmente, o Cavaleiro da Lua não pode ser considerado o Batman da Marvel, embora existam semelhanças inegáveis entre ambos. Afirmo isso por uma simples razão. O Cavaleiro da Lua passou bem longe da sombra do sucesso do morcego. Se ele tivesse tido, ao menos, 1% do reconhecimento de seu primo rico, a coisa seria diferente. Mas isso seria uma outra realidade. E só nela o Cavaleiro poderia dizer que nasceu virado para a lua.

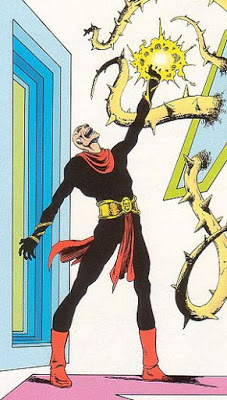

O Cavaleiro da Lua de Stephen Platt. Esta imagem está aqui simplesmente porque é muito foda