Superego: terapia superheroística made in Brazil

/

por Marcos Maciel de Almeida

Caio Oliveira é quase uma unanimidade no underground quadrinístico nacional. E sua presença é sentida de diversas formas no meio. Vejamos. Pelo formato tradicional ele publica quadrinhos indies adorados, como All Hipster Marvel ou Alan Moore - o Mago Supremo. Nas plataformas digitais ele também deixa sua marca, com sua prolífica página no facebook, Cantinho do Caio, em que posta – com frequência quase religiosa – sátiras que versam sobre temas do universo pop, principalmente quadrinhos.

Finalmente, Caio também materializa sua onipresença na moda nerd. As camisetas com a capa de seu gibi O Mago Supremo vestiram toda uma geração de fãs de quadrinho em geral e de seu trabalho em particular. Senti isso em 2015, no Festival Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte, em que suas camisetas pareciam ter se tornado item obrigatório do fã descolado. Foi naquele evento que tive o primeiro contato com o trabalho do artista piauiense.

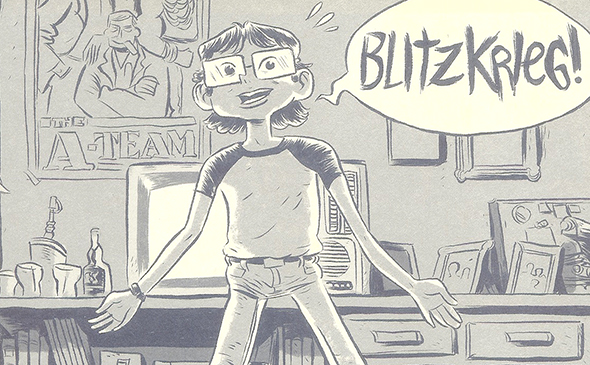

Exemplo de humor peculiar na página de Caio

Na época, ele estava fazendo um pacotão para vender três obras publicadas em português: All Hipster Marvel, Alan Moore e Panza. Eu, mão de vaca que sou, só comprei os dois primeiros, para meu futuro arrependimento. O troço era bom pra cacete. É a produção de um cara que tem um senso de humor único, com forte teor satírico, fruto de cuidadosa observação do meio quadrinístico, seja dos gibis em si, seja do que rola nos bastidores. E, claro, sua longa jornada como fã da nona arte conta bastante na construção desse olhar.

Desnecessário dizer que a partir daquele momento de conversão passei a acompanhar avidamente sua página no facebook, onde pude me deleitar com tiradas humorísticas cujas referências incluíam de Chaves a Clube da Luta. Ah, esqueci de dizer que no FIQ 2015 o Caio também estava expondo outro filhote seu, Superego, esse em inglês, lançado no mercado norte-americano em 2014 pela Magnetic Press.

O gibi, que namorei bastante, mas também acabei não levando, tinha uma capa maneira feita pelo Glenn Fabry e parecia bastante interessante, tanto na arte quanto na história, ainda que o tema do psicólogo de heróis já não fosse novidade para quem acompanhou o X-Factor de Peter David. Mas o lance é que agora o personagem principal do gibi era o próprio terapeuta. E pô, o título do gibi era bem bacana. Vai dizer que não?

E eis que no início de 2017, apoiado por um esquema de vaquinha virtual, Superego dá as caras em português. A edição coleciona quatro histórias, no formato de minissérie, com um montão de extras, tais como perfis psicológicos dos personagens, além de esboços.

Superego relata o quotidiano de Eugene Goodman, aka Dr. Ego, terapeuta de combatentes do crime. E o dia-a-dia do “dotô” não é nada fácil, porque haja paciência e jogo de cintura para lidar com os egos astronômicos de caras que são o poder encarnado. À vontade, e em um clima despretensioso, Caio monta um desfile de arquétipos superheroísticos, sem abrir mão de pitadas generosas de criatividade. A pegada aqui lembra a Liga da Justiça Internacional de Keith Giffen e JM DeMatteis, em que os personagens não se levavam tão a sério. Esse tipo de abordagem é muito instigante, porque permite uma leitura mais crua do que está por trás de cada personagem. É como se os heróis estivessem sendo analisados pelos melhores amigos, que são as pessoas que realmente os conhecem a fundo.

E é claro que essa maior intimidade permite que os supers sejam ainda mais sacaneados por seus buddies. Isso não é diferente em Superego, em que o papel de analista da mente heroística é feito de modo indireto pelo próprio autor, desta vez representado pelo Dr. Ego. Assim, a bagagem de leitor inveterado de Caio se torna juíza e júri do que funciona e de quais são os pontos fracos dos personagens do gênero. Isso fica bastante claro nos momentos em que ele expressa a ideia de que muitos heróis – principalmente aqueles com melhores meios financeiros e intelectuais – poderiam ter feito mais diferença na sociedade na qualidade de pessoas comuns e não na de vigilantes.

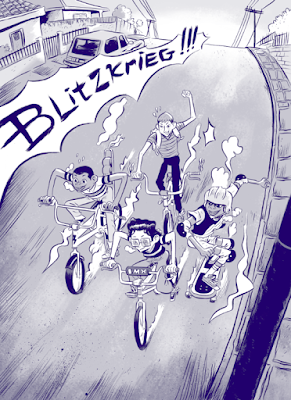

Outra experiência que trabalha a favor do autor é sua vivência na produção quotidiana de textos para abastecer as sátiras presentes em seu facebook. A narrativa de Superego é redonda e os diálogos são fluidos e verossímeis. A construção da história é feita de forma leve e divertida, como os gibis do tipo deveriam ser. O traço de Caio consegue ser, simultaneamente, sutil e detalhista. Há ocasiões de pura expressividade, como no momento ao lado, em que o herói adolescente capaz de destruir montanhas não consegue suportar a dor da rejeição amorosa.

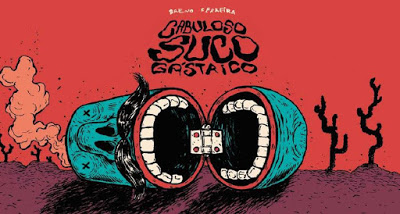

Do cast hilário e bizarro, quem mais me chamou a atenção foi o “Luchador de Fierro”, alter ego de Javier Hernandez, espécie de Tony Stark mexicano. Novamente, o senso de humor privilegiado de Caio destila um personagem que vai além da proposta original do homenageado, conferindo-lhe nuances mais deprimentes, mas muito apropriadas.

Fãs hardcore e novatos vão se divertir muito com Superego. Claro que os mais antigos captarão mais as piadas e referências escondidas, mas o gibi é um prato cheio para todos. É frase batida dizer que alguns gibis são feitos de fã para fã, mas neste caso não existe expressão mais acertada. Produzindo de forma independente, Caio está livre para mostrar, sem amarras ou censuras, o que realmente mexe com sua cabeça de fanboy. Mal comparando, imagine que a mente do autor é uma espécie de liquidificador que, durante décadas, misturou inúmeros gibis de super-heróis, de todos os tipos e sabores. Se quiser conhecer um dos resultados mais hilariantes e sagazes desse caldeirão de referências, dê uma conferida nos filhotes de Caio Oliveira.