O Formigueiro (Mino, 2017)

Raio Laser: É muito comum que os donos de editora digam que não existam muitos critérios para a montagem do catálogo. Fala-se muito que “o quadrinho deve ser bom”. A Mino também segue essa linha ou prefere privilegiar uma estratégia específica como, por exemplo, de divulgar autores independentes? Qual o critério utilizado na hora de escolher o catálogo da editora?

Janaina de Luna: Cara, eu entendo quando a pessoa fala “quadrinho bom”. Às vezes pode ser chato e bobo falar “quadrinho bom”. Eu acho lógico, porque... eu ia falar uma besteira. Eu ia falar que todo mundo quer lançar quadrinho bom, mas as pessoas querem lançar quadrinho que vende. Não tem muito mistério. A gente sabe que tem um pessoal aí que lança umas coisas que a gente fala: “Jesus!”, mas que vendem. Há casos de editoras que são pagas para lançar determinado material. A Mino não é paga para vender e isso já é um diferencial.

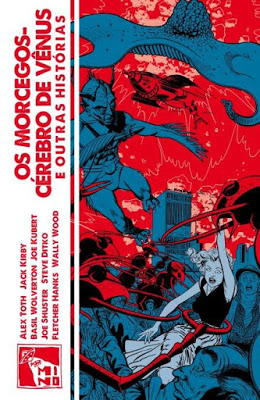

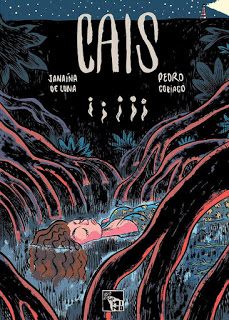

Eu lanço o que eu gosto. E mais do que isso: eu já não estou ficando rica e se eu não lançar o que eu gosto, aí lascou! Rs. A Mino tem interesse em trabalhar o autor, então eu gosto de quadrinhos de alguém que esteja pensando a linguagem. E quando eu falo a linguagem, não é necessariamente a linguagem formal, dos cânones. Eu me refiro a ter alguma coisa a mais, alguma coisa importante, alguma coisa que precisa ser discutida. Eu quero lançar coisas que representem o melhor de um nicho, de um momento. Coisas que sejam como a Coleção Incendiária (Coletâneas da Mino dedicadas a temas e épocas específicos dos quadrinhos. Até o momento já saíram dois álbuns:

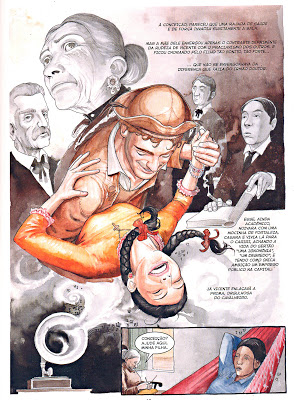

Os Morcegos-Cérebros de Vênus e Outras Histórias; e O que havia na caixa da Sam Dora?, ambos lançados em 2017), que registram o melhor que estava sendo feito naquela hora. Eu acho que O Formigueiro de Michael Deforge (lançado pela Mino em 2017) é uma das melhores coisas que foram feitas no quadrinho underground americano. Eu acho que o Seth (autor de A Vida É Boa, Se Você Não Fraquejar (Mino, 2018) e Wimbledon Green (A Bolha, 2014)) é um dos expoentes das HQs. Então, a gente tenta fazer um panorama do melhor que existe em várias... Quando eu quero lançar algo do Diego Gerlach, eu faço isso porque acho que ele é o melhor talvez nesse tipo de quadrinho que ele faz. O que a gente quer é ter um catálogo que seja o melhor. Shiko (autor de Lavagem (Mino, 2015) e Azul Indiferente do Céu (Mino, 2014)), para mim, é um dos melhores autores no que é feito nacionalmente no quadrinho de gênero. Porque a gente tem um Marcelo D’Salete (autor de Cumbe (Veneta, 2014) e Angola Janga (Veneta, 2017) e muita gente boa. Mas quem está fazendo quadrinho de gênero? Porque o Shiko faz quadrinho de gênero. A gente fez Lavagem, que é um terror. Estamos lançando dele Três Buracos, que é um bangue bangue no sertão. Enfim, são quadrinhos de gênero. E quem está fazendo quadrinho de gênero que seja tão melhor que o Shiko? Não tem.

Então temos essa preocupação de fazer um retrato do melhor de cada coisa. Isso, porque ainda existe muito preconceito no quadrinho, contra super-herói, por exemplo. Tem gente que acha que super-herói é ruim e bom mesmo é – sei lá – só o quadrinho alternativo. E isso não se restringe apenas ao quadrinhos. Tipo: quem lê Pedro Franz (autor de Suburbia (Hunter Books, 2012)) acha que Jeff Lemire é uma porcaria, porque saiu na Image ou porque fez o Arqueiro Verde. E é aquela coisa: quem leu Pedro Franz nunca nem leu o Arqueiro Verde, e vice-versa.

Eu sou - de verdade - apaixonada por quadrinhos. Então, para mim, eu me empolgo lendo a Coleção Incendiária e Jack Kirby. E também me empolgo lendo Jason (autor de Sshhhh! (Mino, 2017)). Eu acho que precisa ter essa mistura. É lógico. Isso sou eu como editora. Cada um escolhe o que quer ler. Então, estou trabalhando num projeto agora que envolve autores nacionais, como o Mike Deodato, e está ficando divertidíssimo. E tem gente que tem preconceito, porque o cara faz super-heróis. Eu acho isso uma bobeira. Quando a gente resolveu trazer o Gideon Falls, da Image, perguntaram: “Mas, pô, você vai lançar Image?”. Eu falei: “Cara, mas a Image...? A Image é foda!”

A Image mudou muita coisa no mercado, tá ligado? Do mesmo jeito que a Fantagraphics é foda. Eu quero lançar o melhor da Fantagraphics, o melhor da Image... Se eu pudesse, eu pegava o melhor da DC, o melhor da Marvel, mas infelizmente... rs. É aquela coisa: eu vou ter a chance de lançar o Mignola e não vou lançar o Mignola? Mignola é o melhor no que ele faz. E o Richard Corben (autor de Ragemoor (Mino, 2018) e Espírito dos Mortos (2017))? Já temos dois e ainda vamos lançar mais um. Cara, eu quero lançar quadrinho de gênero. Para mim, o Corben faz parte do que se faz de melhor no quadrinho de gênero no mundo. Então é isso. Queremos fazer um panorama do que é bom no quadrinho mundial.

Raio Laser: Última pergunta: Em que momento você sente mais prazer em ser editora da Mino? É na hora que você vê o livro pronto? Ou é na hora que você está escolhendo qual será o próximo lançamento? O que te dá mais satisfação?

Janaina de Luna: Cara, o livro pronto para mim não dá prazer. Quer dizer, não é que não dá prazer, mas é que eu nem dou muita importância. Para mim, o livro pronto dá um desespero, pela obrigação de verificar se não há nenhum erro ali. Depois que o livro já está pronto, o meu trabalho já acabou. O que me dá mais prazer é trabalhar com os autores. É sentar com o Shiko para ficar a noite inteira discutindo sobre um personagem que pegou um rumo diferente. Por exemplo, no Três Buracos, a história ia ter um casal (hetero) e o Shiko mudou para que o casal fosse homoafetivo, com duas meninas. E a gente fica o dia inteiro discutindo por que isso, por que aquilo. Isso me dá prazer. Pensar: “Pô, vou lançar o Jason. Qual vai ser o formato?”. Isso me dá prazer. A parte criativa me dá prazer. O resto é só parte do trabalho. Depois que o livro foi para a gráfica, já não tem mais nenhuma importância.

Raio Laser: Isso me lembra determinados integrantes da Raio Laser, que depois de receberem as compras de gibis, nem chegam abri-los e já estão pensando na próxima aquisição...

Janaina de Luna: A gente é doido né?...rs.