Guerra Civil: o irreversível ocaso dos super-heróis

/

por Ciro I. Marcondes

1: o sonho de voar

O voo: a fantasia é o que legitima o super-herói

Certo dia, quando estava elaborando algumas linhas de pensamento para escrever um texto sobre a série Guerra Civil, da Marvel, que estava lendo no momento, eu adormeci. Curiosamente, estas elocubrações bem conscientes e planejadas acabaram transformando-se no mundo absurdo e sem rédeas do sonho. Não tão exótico, mas significativo: um sonho de voo. Este tipo de sonho não é novidade para mim. Desde criança sonho que possuo a habilidade de voar, seja flutuando como um astronauta, dando rasantes como um jato, ou vertendo o céu aberto, como um super-herói. A quantidade de vezes em que mergulhei na experiência do voo (que é contagiante e prazerosa) me fez ter sonhos continuados a respeito deste assunto. Se, em um sonho, eu estava desajeitadamente aprendendo a voar, no seguinte eu já tinha domínio e podia me exibir narcisicamente para as outras pessoas. Depois de centenas de sonhos deste tipo, me tornei um mestre na arte do voo, e passei a uma nova etapa: desenvolver uma ciência do voo, que é refletir, durante o sonho, sobre a habilidade técnica de voar, sua natureza e limitações, etc. A ciência do voo, por sua vez, me despertou para pensar numa ciência do super-herói.

Em sonhos de voo, é comum que algumas fantasias se realizem. Você vai até o alto dos prédios, sobe em lugares inusitados, invade a casa das pessoas, foge de seus inimigos. No caso deste sonho específico, eu pensava exatamente na capacidade que o super-herói tem de voar (alguns deles, pelo menos: tenho certeza de que este sonho foi disparado por um comando, um tanto ridículo, do Capitão América na última edição de Guerra Civil. Quando vários super-heróis estão caindo ao mesmo tempo, ele grita, em pleno ar: “voadores!” “segurem um amigo!” Fiquei um tempo mergulhado nesse comando “voadores!”, e na subdivisão de um grupo imenso de heróis em tipos, qualidades e castas). Então, alcei voo e subi até o terraço de um prédio velho e detonado de apartamentos. A princípio não percebi que estava na casa de outras pessoas até que vi objetos pessoais no terraço e depois ouvi passos e vozes. Quando percebi que o casal dono da casa vinha em minha direção, procurei me esconder sentado em um sofá atrás de uma parede. Meu dilema, mais como um super-vilão do que como herói, era o de decidir sair correndo, dar um jump pela abertura do terraço e sair voando. Como o poder do voo nem sempre nos obedece direito, fiquei com medo, mas não havia outra alternativa. Saí correndo e, na hora do pulo, eu despertei.

"Voadores!"

Este preâmbulo sobre um sonho de voo tem a intenção de nos fazer pensar sobre a fantasia heroica como um todo, e sobre como ela está guardada em um inconsciente irracional, domínio do desejo, fora de uma zona de demarcação de limites regulatórios e representações (fora da representação mimética, portanto). Voar está entre nossas fantasias mais selvagens e impossíveis. Este ato imaginário representa uma das rupturas mais radicais que podemos ter com o mundo premeditado e calculado dos atos cotidianos. É uma fantasia tão livre e agride de tal forma nosso eixo cotidiano de pagar contas, trabalhar e batalhar as coisas diárias que os gregos guardavam o voo para os deuses. Quando dois homens comuns resolvem mimetizar este ato (Dédalo e Ícaro), mesmo que seja com astúcia e inteligência, são castigados fausticamente pela ousadia do conhecimento. Pela ousadia da ciência. Voar é para os deuses. Voar é um ato de fantasia. Não à toa, cada vez mais o gênero dos super-heróis passa a ser chamado de “fantasia heroica”, sendo situado não mais entre a especulação técnica “hard” da ficção-científica, mas sim na elaboração livre da fantasia. Tzvetan Todorov situaria o gênero entre o “fantástico” (onde há uma explicação, por anormal que seja, para o evento fora do comum) e o “maravilhoso” (onde o evento fora do comum ocorre simplesmente porque é assim, sem nada que justifique seu destacamento de nossa realidade).

Cap makes a correct statement

Essas coisas vieram imediatamente em minha cabeça quando despertei do meu sonho, e foi também imediatamente que o compreendi: aquelas pessoas normais do apartamento estavam querendo que eu abandonasse o voo. Elas representavam a série Guerra Civil e sua tentativa de normatizar os super-heróis segundo uma histeria de controle contemporânea. Em meu sonho, esta HQ estava me proibindo de voar, “cortando as asas”, e fazendo o mesmo com os super-heróis como um todo: estavam sendo proibidos de serem como sempre foram, e de servirem, de maneira geral, para o que sempre serviram: para que fossem nossa fantasia de liberdade absoluta. Esta fantasia da liberdade estava sendo substituída por uma outra fantasia, social e fetichista, a fantasia de controle.

2: Guerra Civil e uma sintomática social

Desde criança, quando era leitor assíduo de super-heróis, nunca gostei de mega-sagas envolvendo uma multiplicidade enorme de heróis, como Guerras Secretas, Crise nas Infinitas Terras, Desafio Infinito, Zero Hora, etc. Elas geralmente serviam para pôr à prova minha teoria de que, quanto mais super-heróis existem em uma história, pior ela é. Teremos mais seres encapuzados, coloridos, ultrajantemente ridículos, com origens imbecis e inverossímeis, todos juntos, lembrando um ao outro o aspecto constrangedor dos super-heróis em geral. Além disso, estas séries têm o poder de anular as subjetividades interessantes dos heróis, suas marcas de individualidade, seus mitos de origem, transformando tudo em uma massa indistinta de figuras bombadas e mulheres gostosas lutando juntos como um exército saído de um desfile de escola de samba.

Este lado risível de toda cultura de super-heróis foi muito bem demonstrando por Alan Moore com Watchmen (uma leitura que deveria fazer as pessoas abandonarem de vez a leitura de super-heróis mas que, paradoxalmente, as faz continuar lendo com mais assiduidade) e não preciso elaborar muito mais. Basta lembrar a luta histriônica que se trava entre os dois “exércitos” do recente Kick-Ass 2, que é encenada como clímax da tensão que se constrói durante o filme, mas que em nenhum momento abandona o verniz do ridículo, afinal, trata-se de uma paródia de tudo isso que estamos comentando. A série Kick-Ass, por sinal, é baseada em HQ de Mark Millar, curiosamente o mesmo roteirista de Guerra Civil.

Quanto mais super-heróis em uma história, pior ela é?

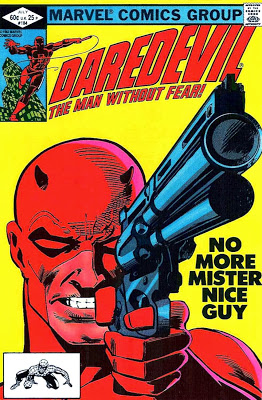

Então, por que me interessei por Guerra Civil? Ainda mais depois de velho e calejado com estas histórias e depois de tanto tempo que a série foi publicada (2006/07). Ora, justamente porque, em princípio, Guerra Civil parecia querer trabalhar, exatamente no seio mais incorruptível dos quadrinhos de super-heróis, o caráter paradoxal de se querer refletir sobre eles sob o signo da realidade. Vejam bem, não se trata de torná-losrealistas (como havia feito, por exemplo, o Demolidor de Frank Miller no fim dos anos 1970), coisa banal, completamente incorporada à HQ de super-heróis há décadas, mas sim de refletir e dar sentido a esse fenômeno, especialmente quando relacionado a uma regulação da sociedade através de normas e processos burocráticos. Guerra Civil parte de um mote muito interessante: um acidente com super-heróis irresponsáveis que se exibiam para um reality-show provoca um desastre de enormes proporções e a morte de centenas de civis, incluindo muitas crianças de uma escola. Após este evento, a sociedade civil passa a questionar a legitimidade de atuações dos super-heróis fora do perímetro da lei. Intensos debates ocorrem, e a existência dos super-heróis é colocada na berlinda. Uma lei é aprovada no senado americano: todo super-herói que não se apresentar à SHIELD (órgão do governo) para ser regulamentado, institucionalizado e corporativizado como uma espécie de super-policial, será declarado como fora-da-lei e, por consequência, caçado pelos seus pares que se apresentaram. Um grupo oficial e temente à lei, liderado pelo Homem de Ferro, se forma, e outro, rebelde, liderado pelo Capitão América, terá o papel de antagonizar o primeiro e lutar pela integridade da função original dos super-heróis, que certamente não inclui obedecer a políticas de governo.

Começa a corporativização dos super-heróis

Estes sintomas de Guerra Civil pertencem, evidentemente, a um quadro maior. Hoje, cada vez mais, os Estados nacionais veem como solução para os problemas sociais apenas a regulamentação, classificação e burocratização de todo tipo de demanda pública, e as instituições, ao invés de ajudarem o indivíduo, o aprisionam em seu próprio fisiologismo. Hospitais se tornam infernos intermináveis de processos em etapas degradantemente desumanas; delegacias de polícia se tornam depósitos de boletins de ocorrência que nunca são investigados; processos jurídicos se tornam meios de reproduzir de maneira pura e lógica a perversidade de seu próprio sistema de regras, enlouquecendo a população. Foucault falava sobre essa perversidade intrínseca às instituições, que elencam hierarquias para manter ordens de micropoder, regulando a sociedade a partir de seus patamares mais elementares, e não em seus escalões mais evidentes de poder. Já se vão décadas desde que Foucault denunciou estas relações perniciosas, e o que vemos é uma intensificação destes sintomas. Não à toa, tenta-se hoje em dia regular as manifestações que ocorrem pelo País (“não usem máscara”, “não ultrapassem este perímetro”, “sem violência”, etc.), mas esta tentativa vai de encontro à própria natureza da anarquia, que é avançar sempre e sem concessões contra toda e qualquer regulação e qualquer instituição. Um dos resultados são discussões bisonhas (para não dizer bizantinas) em programas de TV, com âncoras abobalhados e atônitos, sem conseguirem formar qualquer opinião sobre o assunto.

Que uma discussão sobre coisas como essas tenha chegado a um gibi de super-heróis em muito me surpreendeu, e positivamente. Mark Millar é um autor muito talentoso e já havia conferido seu poder de subverter o universo dos super-heróis em outras séries. Em Kick-Ass ele vai levar estes conceitos ao paroxismo da pós-modernidade, realizando ao mesmo tempo uma história legítima de supers e uma paródia que consegue, em igual grau, ridicularizar e homenagear o fascínio por este universo. Em Superman - Red Son ele vai perpetrar sua própria visão política sobre o caráter arquetípico dos heróis da DC entendendo a História como uma narrativa que se assemelha a um jogo de xadrez, onde um movimento qualquer em falso é capaz de desencadear elementos completamente novos e radicais aos processos que se organizam na estratégia desta mesma História.

Cena de Kick-Ass 2: ao mesmo tempo paródia e homenagem

Millar parece interessado em um processo irreversível de ler o super-herói sempre como algum tipo de modulação de fenômenos históricos e sociais, como se fosse impossível, hoje em dia, inseri-lo novamente no campo da fantasia (como vimos no começo deste texto). Como se sua natureza própria tivesse se maculado de maneira irreversível com as transformações dos anos 70 e 80, e, a partir de agora, só fosse possível representar o super-herói de maneira esquizofrênica: sem se saber o que é, pra que serve, como se insere na cultura contemporânea. Como se só pudesse ser representado como metáfora, como sintoma, como signo de desarranjo.

3: Diante da viralização de tudo, o super-herói em frangalhos

Evidentemente, não li todas as edições que concernem todos os arcos de histórias de Guerra Civil. A série se espalhou por todos os títulos da Marvel em 2006/2007, abrangendo literalmente centenas de histórias. Estou me concentrando especialmente na série principal, com sete edições, escrita por Millar e ilustrada por Steve McNiven. Aqui, somos transportados a um universo Marvel sombrio, habitado por super-heróis aproveitadores e cínicos, lembrando a atmosfera do futuro desagradável da série Reino do Amanhã, da DC Comics: de alguma forma, ambas as séries partem da premissa de que os super-heróis vão abandonar seus ideais apolíneos e sua ética de correção moral para se ocuparem de atividades mais personalistas, hedonistas, testando, como em uma grande competição de deuses que olham a humanidade de cima para baixo, os limites de seus poderes.

A arte hiperdetalhista de Steve McNiven

A primeira edição é muito boa. Introduz os elementos principais para um intenso debate ético e coloca todas as cartas na mesa. A arte de Steve McNiven, bastante primorosa, ajuda a aclimatar este decadentismo heroico. Obscura, mas ao mesmo tempo apegada a mínimos detalhes, como a textura das roupas dos heróis, a costura de suas fantasias, além de cada músculo de cada expressão facial, a arte de McNiven desde já aponta o tom de seriedade épica (tal qual Alex Ross realizou em Reino do Amanhã) que a história vai assumir. Com a intensidade das batalhas que vão se sucedendo na série, as roupas vão se transformando em trapos verossímeis, como se cada rasgo tivesse uma origem bem pensada, e cada arranhão doesse no herói como efeito real da maceração da carne viva.

Logo na primeira página somos introduzidos ao grupo Novos Guerreiros, liderados por um entusiasmado e ambicioso Speedball. Eles estão sendo filmados pela rede de TV WTNH enquanto espreitam uma casa onde estão escondidos quatro poderosos super-vilões recém foragidos da prisão Ryker. Speedball e seus companheiros se questionam se são capazes de derrotar estes inimigos em combate, e calculam que, contra inimigos mais poderosos, as resenhas e classificações na Internet do show deles será muito melhor. Eles são então percebidos, dentro da uma rotina cotidiana, quando esses vilões estão retirando o lixo de casa. Este tipo de detalhe é importante para ressaltar o clima de enfado que contagia esta história de uma forma geral, como se os super-heróis estivessem efetivamente cansados de serem quem são. A batalha se dá, e o vilão Nitro provoca uma explosão de proporções épicas. Centenas morrem. O debate se inicia.

Think about the ratings!

Desde cedo, Millar se propõe e culpar uma cultura banal übermidiática (como o reality show, o imediatismo da demanda por feedback virtual, além das decisões impensadas do grupo, que são tomadas mais ou menos da mesma maneira com que se posta qualquer idiotice em uma rede social) pelo deflagramento da guerra civil de super-heróis. Speedball e seus amigos tomam suas decisões ao mesmo tempo em que o nível de popularidade deles diante da Internet ou da TV sobe e desce como numa gangorra, e o conteúdo de seu show procura refletir o mecanismo deste imediatismo. Baseado em um ideal de performance diante de uma audiência, o reality show nada pode fazer a não ser surfar sobre esta sequência de processos imediatos e incontornáveis. Speedball e os Novos Guerreiros estão sob a pressão de um mecanismo que detém controle sobre eles, e que, de alguma forma, acabou incorporando-os como parte de si próprios, vertendo-os ao status de informação que precisa ser replicada a qualquer custo, sem processamento, sem representação. É um mecanismo viral, exatamente como este que percebemos nos vídeos e memes que são espalhados pela Internet, mas em uma escala maior, mais complexa e que duplica também nossa incapacidade de se fazer algo a respeito.

O teórico Muniz Sodré diria que, na era da Internet, a informação precisa verter o espaço no menor tempo possível (daí as decisões rápidas e não-processadas de Speedball), tornando-se impossível que ela chegue a ser representação (ou seja: que possa ser decodificada e reavaliada culturalmente). Como a motivação destas imagens contemporâneas é a de se espalharem pelo espaço numa temporalidade praticamente instantânea, elas apenas se reapresentam sem poderem ser crackeadas pelo processamento humano, e o imediatismo do reality show, que em verdade é uma realidade deturpada que procura assumir a nossa própria realidade, é um dos momentos mais intensos deste mecanismo de reapresentação. O resultado é que nossa realidade e a realidade do reality show nos parecem indiferenciadas, tornando difícil o ato de achar sentido ético, existencial ou mesmo material para as imagens que vemos nas mídias. Likes no Facebook ou sinais de positivo no Youtube efetivamente se tornam importantes como comer ou dormir. A rigor, Speedball, do alto de sua estultice, nem é efetivamente um culpado.

O super-herói na berlinda

Millar compreende que este esvaziamento da imagem contemporânea é o que embaralha o sentido ético cristalino dos super-heróis, mergulha-os num mundo sombrio e gera a guerra civil. Evidentemente, o autor escocês está também fazendo uma meta-crítica, lendo a mídia quadrinhos como submetida, contemporaneamente, ao mesmo imediatismo e aos mesmos processos e mecanismos que fazem dos reality shows o que são, e da indústria dos quadrinhos o que ela é. Não à toa, se folhearmos uma revista de comics contemporânea, veremos uma revisteca de umas 20 páginas intercalando quadrinhos de ação pura e propagandas. Vale lembrar que a DC Comics é propriedade do grande merging que foi a união da Warner Communications (mídias visuais), da Time Inc. (mídia impressa) e da AOL (mídia virtual), tornando-se o maior conglomerado de mídia do mundo. Já a Marvel, ao ser englobada pela Disney, passou pro processo semelhante. A replicação deste sistema evidentemente chega até o conteúdo dos quadrinhos, como se fossem bonecas russas uma dentro da outra, e a crise geral de representatividade institucional que relaciona o mundo corporativo ao mundo cultural se reflete em Guerra Civil. A grande questão é: Guerra Civil é o que ela critica? Tendo sido amplamente difundida entre todas as dezenas de títulos da Marvel, a saga foi um grande sucesso comercial e pode ser vista como um ato de sabotagem que, ao mesmo tempo, impulsiona as vendas da editora e a expõe ao ridículo. Funciona também como um apelo em homenagem a uma cultura clássica de super-heróis que fenece, e é responsável por jogar uma pá de cal sobre essa mesma cultura. O final, com o discurso otimista do Homem de Ferro, é muito ambíguo, e absolutamente inconclusivo, se não maquiavélico e cínico.

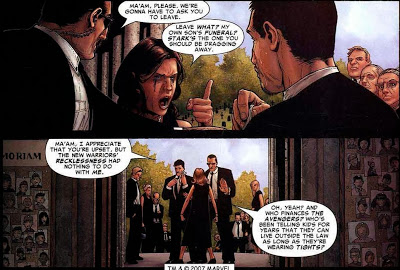

Stark: hipócrita e chorão

Um dos sintomas destas relações está na hipocrisia de Tony Stark. Enquanto, surpreendentemente, o mais patriota dos heróis, Capitão América, decide se refugiar na ilegalidade e no anarquismo (mostrando que sua fidelidade era com o ideal inatingível e fantasioso que gera a cultura do super-herói, e não com a pátria), o Homem de Ferro, abraçando a iniciativa governamental e tomando a decisão de chefiá-la, é acossado por constantes crises de consciência. Stark, o industrial, cientista, gênio, figura calculista e metódica, precisa ser o vetor de toda essa assombrosa transformação, e diferentes forças o puxam para todos os lados, seja a mãe de uma das vitimas, seja a SHIELD, seja sua amizade com Steve Rogers.

No final das contas, a aposta de Stark é a de que o pragmatismo é mais eficaz do que a fantasia, e ele serve como um arauto agourento que informa os leitores de quadrinhos de que não existe mais a possibilidade de voar em seus sonhos. Ele informa os seus leitores de que a única possibilidade de existência dos super-heróis no século XXI é que eles sejam super-policiais sem a fantasia do anonimato (identidade secreta), sem a fantasia de uma ética originária apolínea (agora eles devem servir à política de governo, seja ela qual for, o que torna absolutamente estranho que supostos gênios como Hank Pym ou Reed Richards aceitem isso sem qualquer julgamento do que isso implica) e, por fim, sem qualquer fantasia (a roupa) como um todo. Stark aceita sua missão de maneira tão esquizofrênica e hipócrita que comete atos absolutamente extremos, como encher o Capitão América de porrada até ele literalmente quase morrer (enquanto, por dentro, se ressente disso, meio chorão) ou enviar os heróis-prisioneiros para uma inefável prisão numa zona fantasma, condenando gente boa e nobre, de maneira quase fascista, ao mais inexorável dos exílios.

A rendição do Capitão América

A rendição do Capitão America no final, mesmo em meio a uma fulgurante vitória em campo de batalha, não deixa dúvidas: de alguma forma, o Homem de Ferro está certo. Não há mais vitória possível ao idealismo do super-herói. Sua trajetória é histórica, como tudo o mais, e não há como deixar de pensar que a fantasia heroica não passa de mais uma “velha roupa colorida”, goste-se disso ou não. Millar parece dizer: “eu poderia fazer o Capitão América vencer, mas seria só no gibi. No mundo real, o processo continuaria, irrefreável e constante”. Nós poderíamos clamar que se volte a fazer histórias de heróis que nos permitissem voar, como as coisas que Kirby, Stan Lee ou John Byrne faziam, mas sabemos que isso não é mais possível, e que o super-herói contemporâneo só pode ser algo próximo de uma aberração como Kick-Ass ou o Batman de Nolan.

Se formos prestar a devida atenção, este processo de decaimento já está em curso desde as origens espúrias, vagabundas, estritamente comerciais do super-herói na era de ouro, sua decadência nos anos 50 e posterior renascimento com o herói humano, mas já decantado, da Marvel. Como se fosse favas contadas, talvez fosse melhor para o super-herói, em sua previsibilidade comercial, que ele tivesse fenecido com os personagens da era de ouro, recolhido às suas significações meramente históricas, mais um evento passageiro na trajetória das publicações pulp. Um código de censura permitiu que ele ressurgisse levantando o bastião das histórias em quadrinhos nos Estados Unidos, mas de alguma forma todos sabiam que aquilo era uma bomba-relógio: em algum momento, sua própria inconsistência o faria implodir, transformando-se num animal diferente (Grant Morrison? Mike Allred?) ou espalhando carcaças metalinguísticas como Guerra Civil. Seria o super-herói glamouroso que se descobre agora no cinema capaz de salvar o herói em frangalhos dos quadrinhos? Eis uma boa pergunta.

Quem pode salvar o super-herói em frangalhos?