Botando moral

/

por Thomaz Simões

Qual o limiar da moralidade nos comics?

O artigo de S. Seelow, “Frank Miller,Batman e o choque de civilizações”, publicado no Monde, (claro, sem querer) coloca uma questão interessante, diria mesmo de ordem, sobre o universo dos quadrinhos. Entre as polêmicas em torno do neo-conservadorismo de Miller, o autor achou por bem recorrer a um atalho, para dizer o mínimo, discutível: para explicar as reações negativas de fãs (note-se: desprezando as positivas) o texto afirma categoricamente que “o universo dos comics tem inspiração majoritariamente humanista e liberal”. Não sei bem o que quis dizer com “humanista”, mas o “liberal”, claramente é evocado num sentido meio pacifista, imoralista. Vindo de um jornal francês, ironicamente, vem-nos logo a lembrança, não direi do choque, mas de certo paralelismo entre duas subculturas bem conhecidas: a dos comics americanos e a das bandes dessinées franco-belgas (camada subliminar que me parece importante).

A pergunta que falta é a seguinte: entre os principais apelos do universo cultural norte-americano (e falo, evidentemente, não apenas dos quadrinhos) não está justamente seu moralismo fantasticamente (ia dizendo: fanaticamente) monolítico? “Heróis e vilões” (mocinhos e bandidos, diriam nossos pais, avós) simbiótica, surrealisticamente unidos, do espaço sideral ao velho oeste, até que a morte os separe...? A fórmula, claro, é bem ampla, mas no caso dos quadrinhos é preciso ir além; diria que não se trata apenas de uma forte característica mas da fórmula mais geral de seu sucesso e popularidade. Mesmo no cinema, provavelmente devido a seu público mais adulto, sempre houve um equilíbrio maior de gêneros e mensagens. Nos quadrinhos, dado seu papel semi-infantil ou semi-educativo, esse recurso tornou-se uma verdadeira norma formal, tudo o mais sendo “alternativo” (sintomático o surgimento, meio freudiano, dos quadrinhos de terror-erótico...?). Natural que essa tendência se manifestasse com força em solo puritano, certo?

Tex: típico herói americano?

Vamos com calma:

Tex, herói típico americano é, na verdade, italiano. A atração exercida pelo ambiente desértico serve universalmente como pano de fundo, neutro, a-histórico, transcultural (como naqueles fundos nebulosos de J.-L. David), para o afirmação de uma ética simples, possível apenas num espaço ideal (versões urbanas: Gotham, Metropolis, etc.). É que o velho duelo do bem contra o mal, no fundo sabemos, não é uma bobagem. Bobagem é acreditar que ele é simples ou fácil. (Mesmo um ser-de-nada como Sartre visitou "o diabo e o bom Deus"). Um herói como o amnésico Ken Parker (meu favorito), mais dado a contradições, a mudar de lado, ora com índios, ora no exército, mesmo não repetindo o sucesso de Tex, buscava a tal da “verdade”. Diria que nos quadrinhos, mesmo quando isso não é o principal, permanece certa obrigatoriedade clássica de um chiaroscuro moral. Sendo assim, quem sabe, a exemplo da história da arte, haja certa vantagem em olhar o todo em termos de "clássico" e "anti-clássico".

David: ética simples, fundo simples

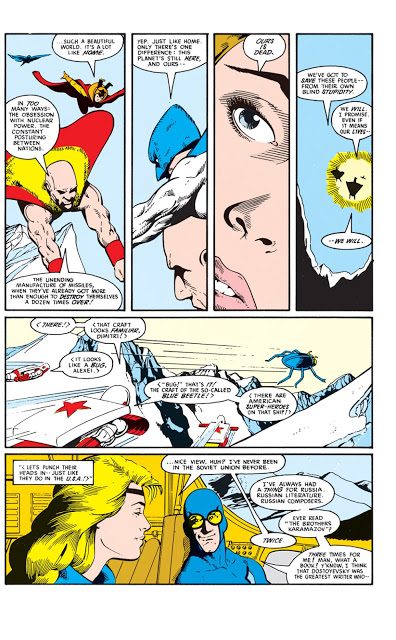

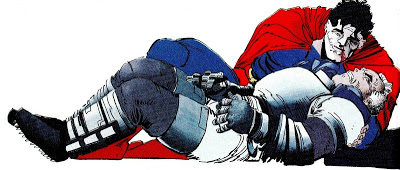

Heróis como Capitão América e Super-Homem, por exemplo, mantém esse apelo e parecem mesmo inviáveis sem ele (fórmula compatível com o cômico, com o ridicularizar-se a si próprio, pelo menos desde o final dos anos 80 com a Liga da Justiça, hoje consagrada no cinema com Os Vingadores - ia me esquecendo da série Batman, anos 60!). Anti-heróis como Justiceiro, Wolverine, e mesmo europeus como um Corto Maltese, um Blueberry, são só uns semi-Pilatos: guardam a estranha “mania” de serem bonzinhos. Pagam seu tributo a César. Os recordes de bilheteria dos filmes sobre heróis indicam que o seu simbolismo, o impulso de fazer a coisa certa, permanece vivo.

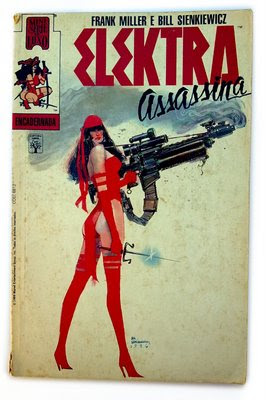

Certo, existem anti-heróis autênticos e de sucesso -- mais “anti” que “heróis” --, como Elektra (novamente Miller), Ranxerox, etc. O interessante é que são personagens "sem olhar", talvez mais artísticos, mas certamente menos (ou demasiado) humanos. Paira sobre esses quadrinhos uma espécie de nuvem negra de negação e contradição. Um classicista diria que são indispensáveis na medida que permitem renovar nosso gosto pelos clássicos.

Relatividade sem relativismo, moral sem moralismo... Os quadrinhos, atenção historiadores e sociólogos, educaram uma geração!

Elektra: anti-heroína autêntica