por

Pedro BrandtNo começo da carreira, nos anos 1980,

Lourenço Mutarelli teve dificuldades para publicar seus primeiros trabalhos. Nenhum editor queria suas histórias em quadrinhos. A ironia é que, pouco depois, ele se tornaria um dos mais respeitados autores brasileiros de quadrinhos. Tanto que, quando Mutarelli anunciou que deixaria de produzir HQs para se focar em seus livros (e em trabalhos para cinema e teatro), muita gente lamentou a aposentadoria precoce do paulistano. Por isso mesmo, existia uma certa expectativa a respeito de

Quando meu pai se encontrou com o ET fazia um dia quente, trabalho anunciado como sua volta aos quadrinhos.

Na verdade, o título ainda não é o tão aguardado retorno de Mutarelli ao formato. “Quando eu comecei a fazer os estudos em quadrinhos, vi que a história não ia ter fôlego para isso. Então eu fiz essa contraproposta para a editora (

Companhia das Letras), de fazer uma história ilustrada. E eles aceitaram numa boa”, ele conta. Mais do que narrar um

contato imediato de terceiro grau (em termos ufológicos, o encontro com extraterrestres), Lourenço Mutarelli, 47 anos, faz de seu novo trabalho uma reflexão sobre a memória e o passar do tempo.

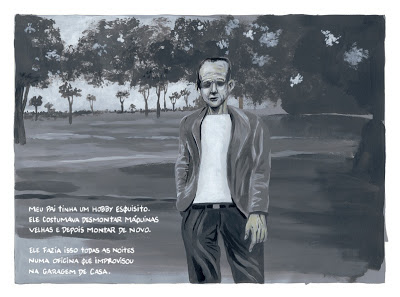

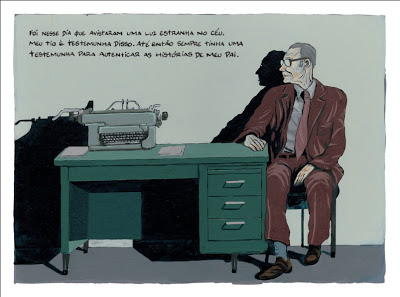

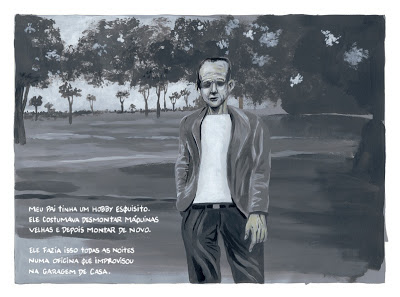

No começo do livro, o narrador — anônimo — avisa que não foi testemunha do que será relatado nas páginas a seguir. Os pais do personagem passaram seus últimos dias juntos em uma vida tranquila e doméstica. Ela gostava de assistir novelas. Ele, de comprar máquinas de escrever e de costura para desmontá-las e depois montá-las. O homem também colecionava fotografias antigas compradas em uma feira perto de casa. A rotina do casal seria abalada pela morte súbita da senhora. Com a perda da mulher, o velho homem entrou em depressão.

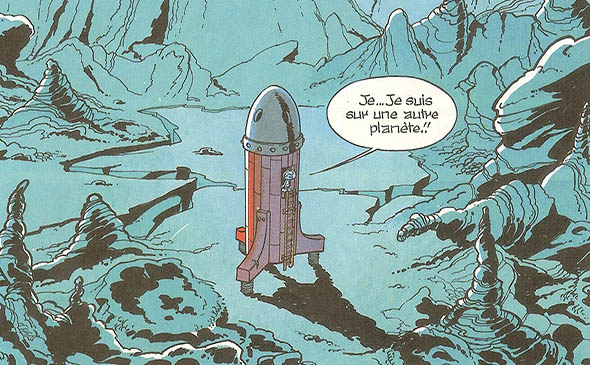

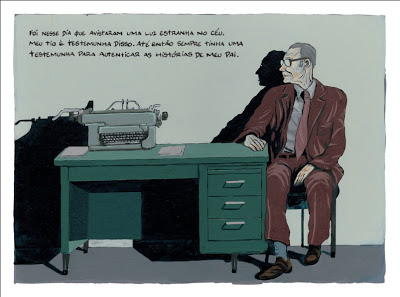

Para ajudar o irmão em luto, o tio do narrador convida o viúvo para pescar em uma cidade do interior. Durante a pescaria, os dois avistam uma estranha luz no céu e a perseguem. Pouco depois, o pai do narrador some noite adentro. Quando reaparece, tem histórias surpreendentes para contar.

Interação

A leitura apenas do texto de

Quando meu pai se encontrou com o ET fazia um dia quente é rápida e pode passar uma impressão precipitada da obra, como se ela fosse uma história muito simples, banal. A posterior leitura das ilustrações, mais do que complementar o que está sendo narrado com palavras, funciona no sentido de causar sensações. Diversas imagens são apresentadas mais de uma vez, mas com alguma coisa diferente. Assim como uma foto desbotada, uma lembrança antiga ou as imagens criadas na mente quando se ouve uma história (ou ainda, quando elas surgem na cabeça fruto de algum delírio), as ilustrações de Mutarelli no livro são — além de um deleite visual — um convite à sugestão.

Assim como na leitura de uma história em quadrinhos, a participação ativa do leitor em Quando meu pai se encontrou com o ET… se faz necessária para preencher algumas lacunas e silêncios que Mutarelli espalha pelo livro. E é com o auxílio desse artifício — a liberdade para interagir com o que se lê — que a obra transcende as páginas.

Quando meu pai se encontrou com o ET fazia um dia quente

De Lourenço Mutarelli. 112 páginas. Quadrinhos na Cia. (Companhia das Letras). R$ 44,50.

ENTREVISTA: LOURENÇO MUTARELLI

Como é o seu processo para conceber as histórias que cria?

Como é o seu processo para conceber as histórias que cria?

Quando eu começo a pensar na história, eu parto geralmente de algum argumento pequeno. Não é nem um argumento, é uma ideia que eu sinta que possa desenvolver. Quando é em quadrinhos, eu sempre começo a fazer uma pesquisa de imagens, tentar pensar como eu vou ambientar a história, e começo a fazer uns estudos. E a partir desses estudos, pensando no que é a história, eu tento encontrar uma técnica, uma forma de contar essa história.

Quanto tempo você levou para concluir o Quando meu pai se encontrou com o ET fazia um dia quente?

Levou um ano. Eu terminei ele em maio, junho do ano passado.

Qual a técnica usada nesse trabalho?

Eu usei basicamente tinta acrílica sobre papel. Às vezes tem até algum filete em nanquim, mas aí é pincel, mais uma técnica de pintura. Eu achava a cor interessante nessa história, dar uma amortecida nas cores, o acrílico é uma cor muito intensa. Eu comecei a fazer alguns estudos cromáticos, uns estudos de cor e vi que era o caminho que eu queria seguir.

As técnicas são uma novidade pra você?

Sem dúvida. Eu tinha trabalhado em pouco coisa com tinta acrílica, nos trabalhos de faculdade. E nunca mais tinha mexido com acrílica. Como eu tenho um projeto que eu mais gosto, que eu venho fazendo, que são meus cadernos de… não são nem uns estudos, são meu laboratório, coisas que eu brinco…

Sketchbooks?

É, são sketchbooks. Eu não sei se são sketchbooks, eles são mais ou menos o que eles são ali. Eu tiro muita ideia dele. A minha intenção é gerar coisas ali, com cor. E eu tinha comprado há um tempo atrás alguns tubos de acrílica e estava usando nesse cadernos. Mas de uma forma bem… não é nada demorado, não tem que ter acabamento, é uma coisa muito rápida nesses cadernos. E aí, para esse projeto, para o processo desse trabalho, é algo muito mais elaborado, mais trabalhoso. E eu achei que o desafio também me estimularia a encarar esse trabalho.

É o seu primeiro trabalho colorido?Nos anos 1990, começo de 2000 — 2000, eu acho — tinha o

Cyber Comix, um site. Uma das exigências deles é que as histórias fossem coloridas. Então eu fiz uma série de histórias coloridas pra eles, que depois eu reuni num álbum, que é

Mundo pet, uma coletânea dessas histórias. Aquela é a minha única publicação colorida.

Essa história tem algo de biográfica?

Essa história tem algo de biográfica?Como a narração é em primeira pessoa dá a impressão de ser uma história autobiográfica. Ela tinha uma frase no começo que deixava claro que não era, mas eu acabei suprimindo isso, para deixar essa dúvida. Ela não tem nada de autobiográfica — a não ser o uso da imagem de alguns amigos, como o

Mário Bortolotto e o Paulo de Tarso, que eu usei como referência para uns personagens, e umas fotos da minha infância que eu misturei nas fotos que o velho colecionava. E o velho, o pai, tem a cara do escritor

William Burroughs. Eu desenhei muito o Burroughs e um dia percebi que sempre misturo o rosto dele no do meu pai. E eles não tem nada a ver! A única semelhança é o lábio muito estreito, quase não tem o lábio superior.

E os seus pais estão vivos?Só a minha mãe. Meu pai faleceu tem 10 anos — igual na história (risos). Eu falo que não tem nada biográfico, mas meu pai morreu há 10 anos. Mas não foi num asilo, não viu ET…

Acho que a frase que melhor resume isso é uma frase do Arquivo X…“A verdade está lá fora”. Eu adorava

Arquivo X, é uma série que eu acompanhei muito nos anos 1990.

A frase que tem no poster do escritório deles é ainda melhor: “Eu quero acreditar”.Ah, sim, é verdade! “I want to believe”. A gente passou o fim de ano num sítio, na casa de campo de um amigo, onde a gente sempre passa, e eu passei a olhar muito para o céu. Eu sempre olhei muito pro céu porque sempre me fascinou as tonalidades. Como eu levanto cedo, geralmente eu vejo o sol nascendo, é uma coisa que sempre me fascinou. Mas nunca estava procurando nada ou tinha esperança (de ver alguma coisa). E nesse final de ano, o meu filho me perguntou “você está procurando ET” e eu disse que adoraria ver (risos).

Você gosta de histórias de ETs?É uma coisa que me fascinava quando eu tinha uns 14, 15 anos. E que ficou meio apagada, nunca tive mais interesse. E há algum tempo atrás, o Marçal Aquino — para quem eu dedico o livro — me contou uma piada que era sobre ET. Era uma piada bem boba, mas que tinha a frase “

leve-me ao seu líder”, a frase clássica dos ETs. E isso ficou na minha cabeça. A partir daí, eu comecei a pensar na história, a fazer uma pesquisa maior sobre o assunto, a acompanhar um monte de séries de tevê a cabo, pesquisar imagens no YouTube… Eu adoraria ver alguma coisa. Nunca vi nada, não sei se acredito ou não, mas acho fascinante entrar num mundo que não fazia parte das coisas que eu questionava ou pensava.

Você ouviu falar do ET Bilu?Eu estava dando uma oficina ano passado no Sesc, e uns meninos me contaram. Eu até anotei isso na minha agenda, para procurar, mas nunca fui atrás.

Já está trabalhando em um novo projeto?Vou voltar para o meu projeto dos

Amores Expressos.

Como está essa história?Eu fiz um livro, mas a Companhia das Letras não gostou e pediu uma série de alterações. Eu alterei, mas depois… como ele estava previsto para o ano que vem, e eu vi que eles não gostaram muito… daí, andei pensando e vou reescrever. A história vai ser no mesmo cenário, mas com outros personagens. Vou manter só um capítulo do outro livro que eu escrevi.

E o filme do Dobro de cinco, por que não teve continuidade?Fizemos um teaser, a princípio, para uma tv a cabo. Era para ser uma minissérie em alguns capítulos. Mas essa emissora, quando viu o teaser e teve contato com os livros, achou muito bizarro e desistiu. Eles tentaram com uma outra também não aconteceu. Aí veio a ideia de virar um longa, mas seria um projeto muito caro, então está engavetado.

Uma pena, porque esse teaser ficou bem legal…Até chorei quando vi, foi muito emocionante. A direção do Denison, o Grampá cuidou de toda parte visual, a maquiagem… Mas é uma coisa quase inviável, a maquiagem do Cacá Carvalho dura quatro horas e meia e acabou, ela é jogada fora.

Você acompanha alguma coisa de quadrinhos hoje em dia?Não tenho acompanhado quase nada, e já faz muito tempo. Às vezes me mostram alguma coisa, mas muito pouco, não tenho acompanhado nada.

O que você gosta de fazer para passar o tempo?Ouvir música e jogar paciência no computador.

Você ainda gosto dos compositores de vanguarda erudita?Sim, tem umas duas décadas que eu venho mais focado nessa música. Glass,

John Cage, György Ligeti, Arvo Part… tenho ouvido um cara que é bem obscuro, Harry Part, que é maravilhoso.

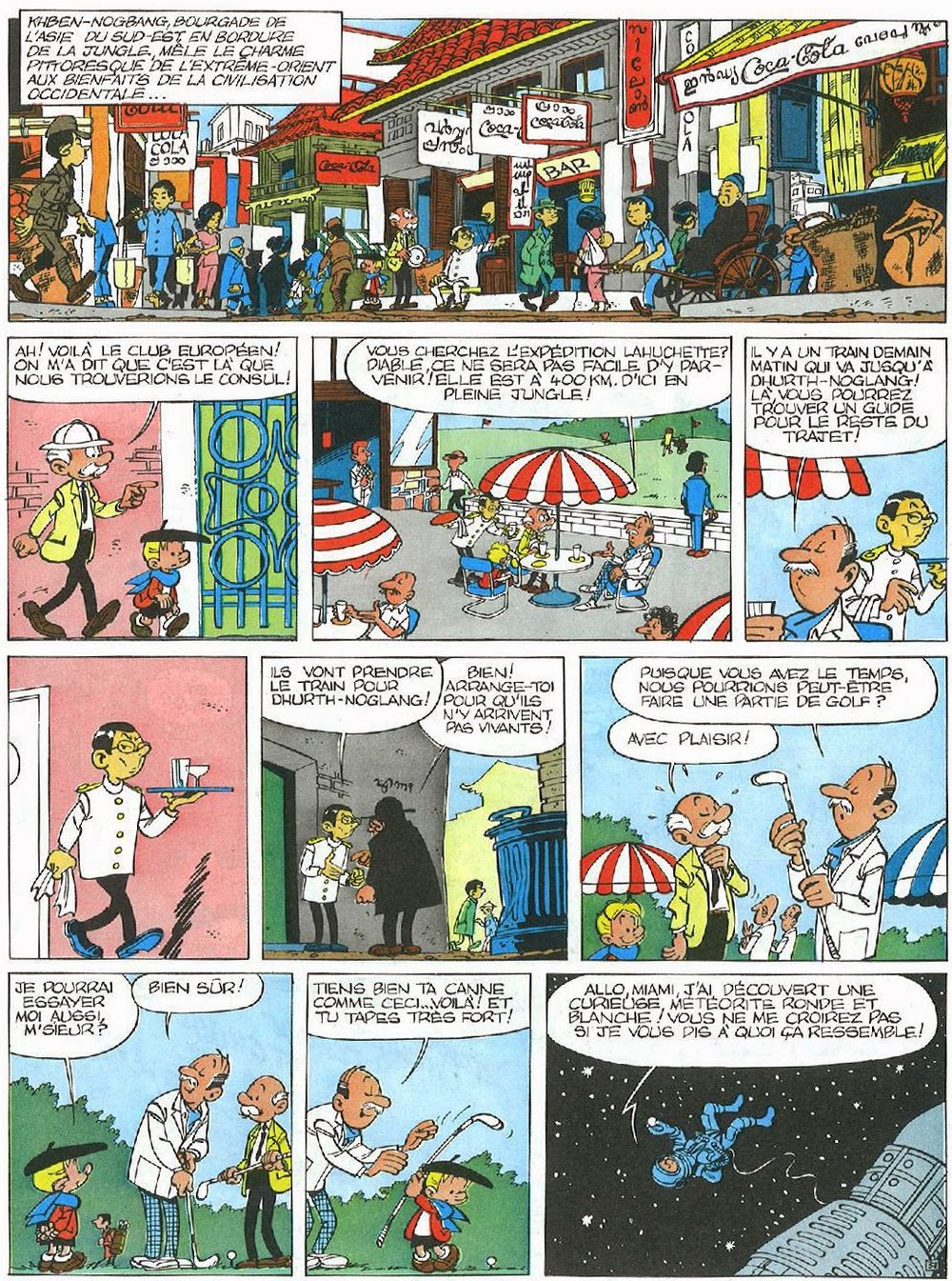

Você tem um traço bem pessoal, é até difícil perceber as suas influências…A minha relação com as minhas influências nos quadrinhos nunca foi de tentar imitar esses caras. Tem caras que eram referências, por exemplo,

Hal Foster, no

Príncipe Valente, ou

Hergé no Tintim… eles têm um trabalho tão bem resolvido no estilo deles… o Tardi ou Munhoz, que pra mim é o melhor. São caras que eu nunca tentei imitar. No começo do meu trabalho, quando eu não conseguia publicar, eu tentei fazer humor, e aí quando eu tentei fazer humor, eu me influenciei mais pelo underground americano. Mas foi uma fase inicial e depois eu voltei para o que eu já era. Eu costumo dizer que o estilo é a tua limitação, é o jeito que eu sei fazer. Eu tento experimentar sempre nesse meu processo, mas é por aí, eu gosto disso. Acho que eu sempre tive mais influências literárias e de artes plásticas.

Mudar de traço é se desafiar?É uma busca mesmo. Mesmo nas histórias antigas, tem uma variação de uma para a outra. Em cada história, eu tentava encontrar um traço que eu acreditasse que ajudava a contar a história ou ambientar melhor essa atmosfera. Eu acho muito desagradável chegar numa coisa que deu certo e ficar insistindo nisso, é muito fácil você ficar numa coisa que deu certo.

E quando você volta, efetivamente, para os quadrinhos?

Eu fiz algumas coisas em 2007, comecei um projeto novo totalmente experimental e em quadrinhos mesmo. Em algum momento eu devo voltar, mas queria encontrar uma forma nova, que fosse experimental, que me desafiasse a encontrar alguma coisa diferente do que eu fiz nesse anos todos.